每年立秋之後,農民就開始預備種植秋冬農作物,即是由種植瓜豆轉為葉菜、根莖或番茄等怕熱愛涼的作物。以前多數會由直接播種下田的早水葉菜開始,例如四十日黃葉菜心、南風芥或黑菜白菜之類,不過現在香港的農夫都不大肯種這些農作物了,因為北方的寧夏菜心和矮腳白菜可以早至八九月運港應市,夏秋的早水品種比較細小粗糙,雖然也有其獨特的味道,但港人貪爽甜嫩口,早水品種的蔬菜就慢慢退場了。另外,越來越難捉摸的酷熱暴雨天氣也大大影響搶早的栽種行為。

近年很多農民投入農墟或共同購買的方式銷售,跟消費者的關係緊密多了,更能掌握到流行的農產品資訊,也開始更多新品種的嘗試,就好像羽衣甘藍、茴香、車厘小番茄、士多啤梨等等,早一輩的農夫都沒有見識過。可是想要栽種這些本是溫帶地區的農作物,就要就掌握「反季節」(或逆季節)的種植技術,即是更改原產地的正常種植季節,在異地進行種植。香港的冬季不大寒冷,跟北方的春、秋季氣候頗像,就可以應反季節技術栽培新的作物了。所謂反季節技術主要是解決兩個問題,分別在發芽育苗時機不對和日照條件不足之上,今天先談發芽育苗這一項。

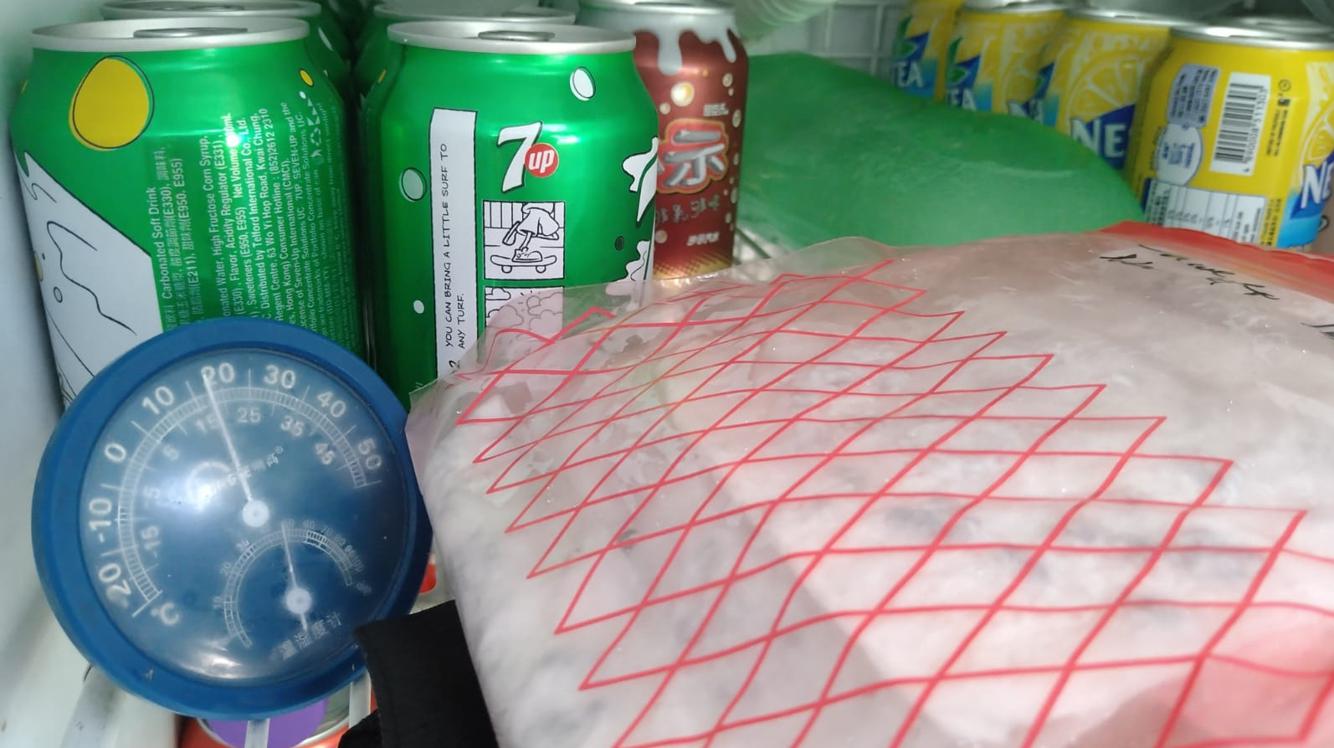

不同的農作物有各自的發芽條件,基本上都是跟濕度、溫度和光照三者有關係。很多人以為夠暖夠熱,再澆澆水,種子便能發芽,其實溫度過高,對某些品種的發芽反而不利,好像傘形花科的芹菜、茴香,藜科的菠菜,或者葱科的洋葱西蒜等等,她們的發芽適溫都在攝氏二十度左右,種子高於二十五度便不能萌發。在香港,如果要待日間氣溫降至二十五度之下,最少都是十一月的事了,這就很難趕早市出售,甚至導致種植時間不足,但也是有辦法解決的,就是用冰箱騙一下種子啦。首先找一個冷凍能力出問題的舊冰箱(舊冰箱也有用處,很環保呢,正常運作的反而不成),把溫度調至攝氏15-20度之間,把不易碎爛的廚用紙打濕包裹種子,再以密封袋包裝好放入冰箱幾天,待種子跑出一點毛根時就可以播種了。這種叫低溫處理的催芽方法(Pre-chilling seeds)其實跟早春時用電暖氈升溫催芽的概念一樣,只不過轉為降溫催芽。如果沒有壞冰箱,也可以在發泡膠箱內放入「冰種」和溫度計去人工調節,因為種子大多只需三至四天便能萌芽,每天換一次冰種也不會太麻煩,我上星期就以這個方法去替洋葱種子催芽了。

好像洋葱種子之類,除了要低溫處理之外,下種的地方和時間也有要求。洋葱原是高緯度的農作物,成長期要長日照才能生長良好,香港的冬季日照時間較短,只能揀選個別對日照不敏感的品種栽培,但就要種很久才有收成了,由十月開始移植田間,足要半年時間才長成洋葱球,所以變成不能太晚又不能太早下種,九月初至十月初是最佳的下種時間。可是,這時雨水仍多,草也長得快,只有在防雨又少草的種植大棚內保護育苗才能成功,把催芽後的種子播入打得細碎的泥土上,再覆上一層堆肥,細心照料一個半月,就能取得在香港不易有的洋葱苗了。

坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子,拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情,希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。