教科書裏總把康有為和梁啟超兩人等同於「戊戌變法」。很多人總以為兩人與光緒關係密切,甚至康是「國師」,得到親政不久的光緒委以重任,領導變法。但其實近年的歷史考據,顯示兩人根本與光緒並不熟,過往的說法有抬舉之嫌。看完康有為所謂「帝師」的故事和相關爭議之後,大家對今天香港那些被稱為「國師」的學者教授,也可能會多一份警覺和存疑吧。

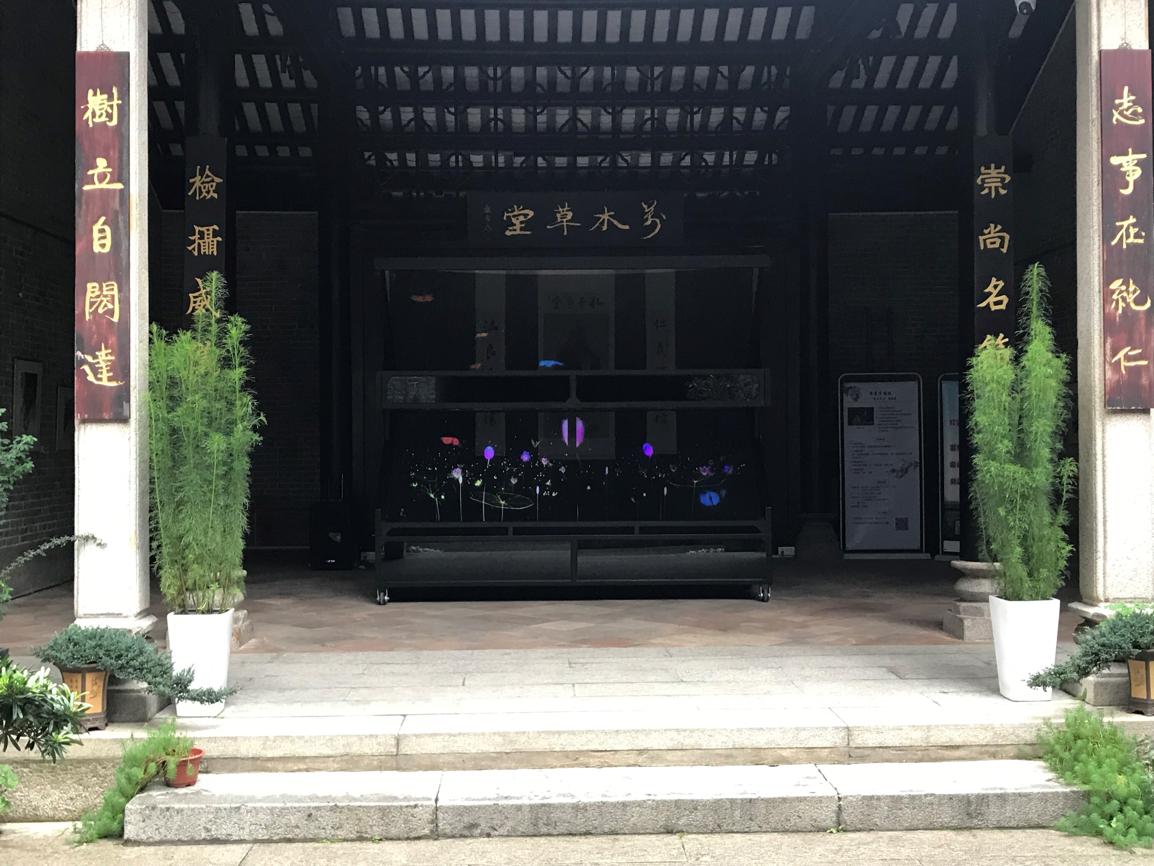

上周談到,怡堂書室以至新會,對十三歲的梁啟超而言,已嫌太小,於是他決定往外闖,到省會廣州求學,十八時更拜康有為為師,進入一個更廣闊的思想天地,而他拜師和求學的地方,就是「萬木草堂」(見圖4)。草堂門前的文物介紹,也稱這裏為「戊戌變法策源地」。

萬木草堂位於如今廣州市中心,在「公園前」和「農講所」兩個地鐵站中間,無論在兩者哪個站下車,步程都只在十分鐘以內。沿着中山四路走,轉入長興里便找到。走到門口,大家會見到門額上有「邱氏書室」四隻大字,大家或會奇怪,不是萬木草堂嗎?為何變了邱氏書室?

話說這裏原址是清嘉慶九年由邱氏族人集資所建,以供到廣州考科舉的子弟在此溫習,不用奔波勞碌,因此稱為邱氏書室,且族人也可以在此祭祀和紀念先祖,一舉兩得。到了晚清,一八九一年,康有為在廣州講學授徒,租用了這裏,開辦學舍萬木草堂。這裏也被一些人視為「戊戌變法」(又稱「百日維新」)的發源地。

一八九五年,甲午戰敗後,清廷被迫與日本簽訂《馬關條約》,那時剛在北京考試的康有為,率領了包括梁啟超在內千多名同是赴京考試的考生,聯名向光緒上書,反對清廷簽訂這喪權辱國的條約,史稱「公車上書」(因為古代有由公家提供馬車來回接代稱)。此事亦被視為維新派登上歷史舞台的標誌。(圖1是展覽於新會梁啟超故居紀念館內一幅有關「公車上書」的油畫)

但後來經過考據,如茅海建等不少學者則指出,康的「公車上書」當中有不少自吹自擂的「水份」,其實只有約八十人參加聯署,而非康聲稱的千多人,且真正對清廷構成影響的上書,實由當時翁同龢等大臣所發動。

另外,大家可能不知道,後來光緒其實只見過康、梁各一次,且之後談不上重用。

變法後第五日,亦即一八九八年六月十六日,光緒才首次召見康有為。康後來逢人便說,光緒見自己時,兩人談了很久,足足有三四個鐘。但其實當天光緒見了很多人,據當時刑部主事張元濟所憶述,光緒見康只有一刻鐘(十五分鐘)就結束了,至於談了甚麼,外人無從知曉。

更有力的證據是,見面之後,光緒調任康為總理事務衙門章京行走,但是官位僅至六品,較為低級,且康原本已經是六品,即是沒有升職。相反,後來被稱為「戊戌六君子」的譚嗣同、楊銳、林旭、劉光第,卻被封四品官「軍機章京」,時稱「軍機四章京」,其實他們才是光緒倚重的變法大臣。

隨後在七月三日,光緒又召見梁啟超,但結果也差不多,之後亦僅委派其出任同是六品官,辦理京師大學堂譯書局事務。

有趣的是,康、梁兩人之所以未獲光緒重用,又與所謂的「天不怕,地不怕,就怕廣東人說北方話」。

張元濟憶述,當一眾臣子在外等候光緒接見時,康趁機對當時清廷第一重臣榮祿大談變法,但榮祿卻聽得皺眉,很多話根本聽不懂,問題就是出於康的廣東口音。

至於梁的經歷,被記述得更具體,據說他那廣東腔,把「考」字說成「好」,把「高」字說成「古」,聽得光緒一頭霧水,簡直是雞同鴨講。

康是南海人,梁則是新會人,兩人的「母語」都是廣東話。兩人失去獲得重用的良機,一大原因竟是因為「廣東人說國語」這語言障礙。

到了後來維新失敗,發生了「戊戌政變」,「戊戌六君子」同被殺害,康、梁則流亡國外。康帶着聲稱是光緒給他的「衣帶詔」,四處募捐,但自己卻生活奢華,後來亦有不少學者質疑「衣帶詔」的真實性,甚至有認為是招搖撞騙之舉。

說回萬木草堂,如今現址最引人注目的是兩尊銅鑄雕像,都是大師潘鶴二〇〇七年的作品。

其中一尊,大家不會感到意外,那是康有為與梁啟超的雕像(見圖5),放在草堂內的天井,師坐徒立,雕像後方波濤洶湧,寓意當時中國正處於變革的大時代。身為老師的康有為身穿長袍,目光沉着,按着一棟叠得高高的書,寓意他博覽群書和學問淵博,而身為徒弟的梁啟超則身穿西裝,眼眺遠方,寓意他致力思考和探索中國的未來。

至於另一尊,則是個一手拿着詩文、一手執着大刀的彪形大漢(見圖6),放在大門右側的花壇邊上,他又是甚麼人?他是被大陸尊為「台灣愛國詩人」的丘逢甲。雕像的造型寓意他能文能武,以及收復台灣的堅定信心。

丘逢甲在大陸之所以出名,源於二〇〇四年,在人大政協兩會閉幕後的記者會,當被問到台灣問題時,時任總理溫家寶說,明年是《馬關條約》(清廷把台灣割讓給日本)簽署一百一十周年,令他想起了清代台灣愛國詩人丘逢甲,用「血和淚」所寫的詩:「春愁難遣強看山,往事驚心淚欲潸。四百萬人同一哭,去年今日割臺灣。」丘逢甲在台灣出生,曾組織當地義軍浴血抵抗日本佔領台灣,但最終失敗,撤退回大陸,《春愁》便是這時候的作品,「四百萬人」是指當時台灣的四百萬人口。

溫總實在是一個十分懂得博感情、搞統戰的人,與今天中共領導層的惡形惡相、「戰狼外交」相比,實在不可同日而語。

那麼為何又會把其雕像放在萬木草堂門外?大家要記得草堂的前身是邱氏書室,而丘逢甲正是邱氏後人,他退返大陸後,曾於一八九六年六月首次到訪萬木草堂,其時草堂已被清廷所取締,樓房也歸還邱家。

眼利的讀者又會問,又話丘逢甲是後人,為何他的「丘」,與邱氏書室的「邱」,兩者寫法又會有所不同?話說當年雍正皇帝頒發詔諭,孔子是至聖。孔子名「丘」,為尊敬先師,後人必須避諱,凡姓「丘」的人,必須在旁加上「阝」成為「邱」。民國成立後,丘逢甲大力推動恢復本來姓氏,於是又變回「丘」了。

雖然這裏放有這兩尊頗有歷史故事的銅像,但如今草堂卻嫌搞得太過商業化,供外人租借來開會和辦活動,亦因而放上大量電子影音器材。去年春天我上門造訪草堂時,昔日用來教學的地方,竟然放上一個五光十色的巨大電子影屏(見圖2),擋在康有為親自題字的「萬木草堂」牌匾以及孔子掛像之前(見圖3);正堂「河南堂」,也闢成一間現代化會議室(見7),這與大家對草堂的歷史古樸想像,可謂格格不入,實在教人大失所望。

〈歷史的風景〉逢周二刊出

撰文、攝影:蔡子強