「我是做upcycling(升級再造)不是down cycling,除了講求質素和心思,也摻進artistic value(藝術價值),至少也從手作中呈現創意和設計美學,才能變成一件有個人基因的wearable藝術品,讓人崇拜。」手作人曾麗瓊(Nike)在陽台拉着筋說,一臉至死方休的倔強。

這是一個名牌奴隸原力覺醒、敵擋fast fashion的故事。她的「原力」沿自經歷與頓悟,由瘋狂追逐,到淡泊虛榮,到懂得惜物,最後甚至用創意重新定義棄物,一針一線「二創」的手作,洋溢一種playful的物哀之美。小時候當寶收藏的Schleich搪膠動物公仔,Nike用周遊列國搜集的七彩珠子串連成項鏈、耳環;朋友不要的廉價淘寶耳環、胸針,她用昔日在時裝廠工作時收集的皮頭皮尾手工包裹,變成立體的黑皮型格首飾;舊手袋的皮革環保割下重用,她一刀過切出兩片圓形和心形,固定好加上銀針成大耳環。「我刻意唔修披口,只用皮邊水封邊,我要話你知我好用心做,個形唔用laser cut,這是hand work。」

去年8.31,她看新聞看到義憤填膺,拿出黑色絲帶用UV膠逐層封存,怒憤與淚水加持,變成一隻大耳環,名「free Hong Kong」。「那些泡泡和窿是我特意弄上去的,因為香港已千瘡百孔。」Nike悻悻然道。

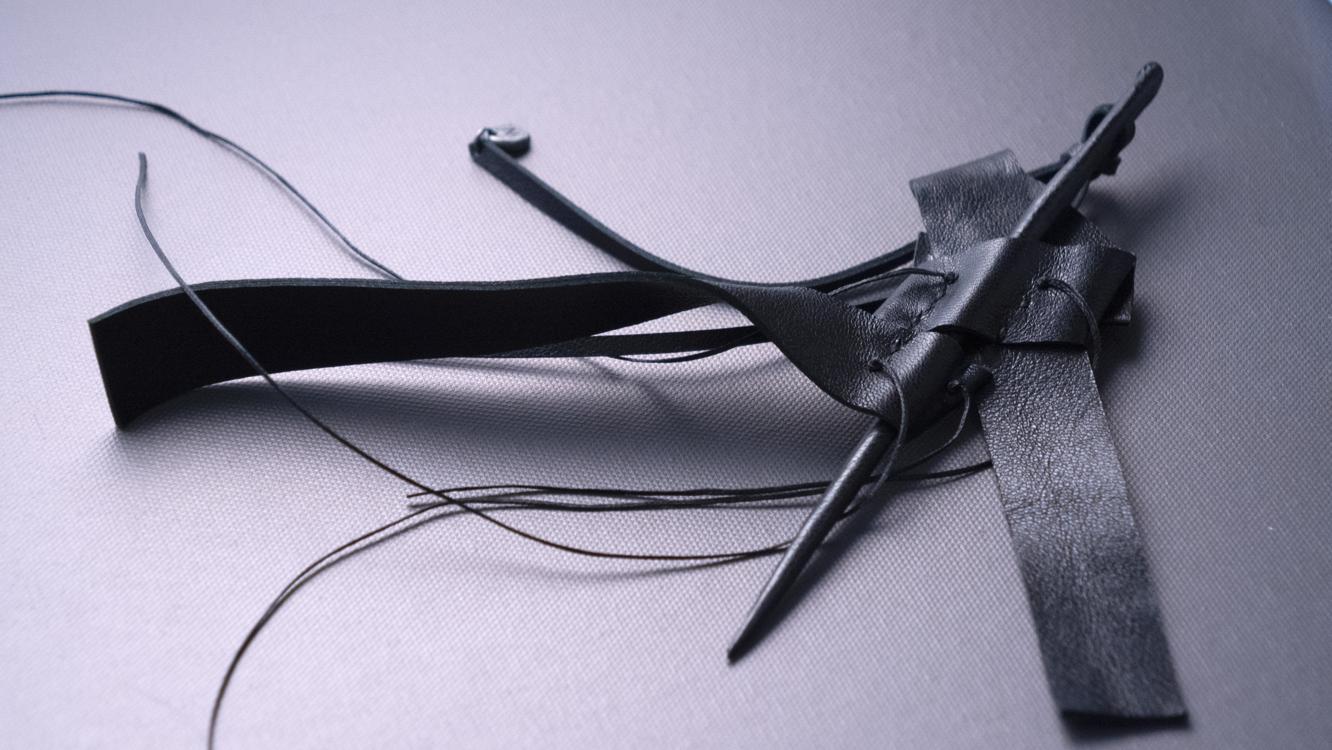

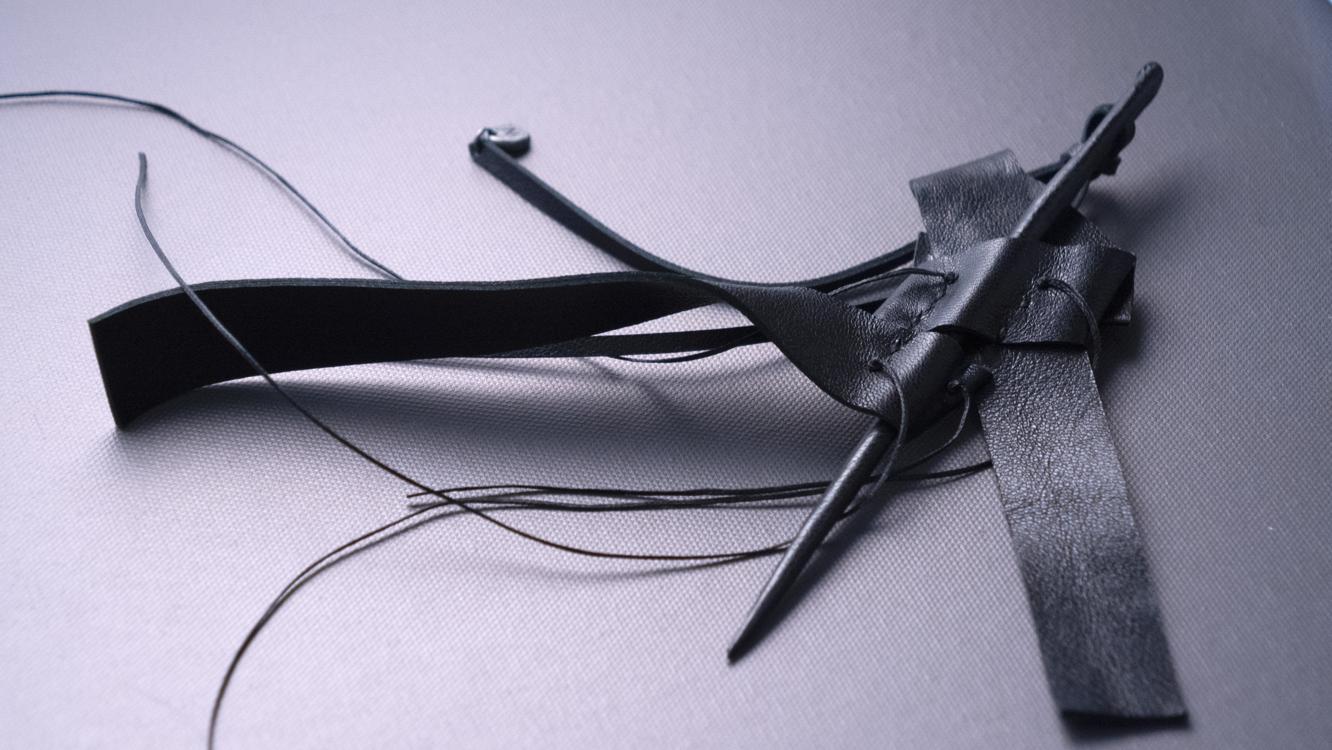

每件Nike的出品,都有故事,都有溫度,那些稜與角,是她用手拿揑,像上帝用塵土造亞當,向他鼻孔吹氣,再用亞當一根肋骨造夏娃,為他倆取名。Nike另一件作品就叫做Sword(劍),亂中無序的一束線被收歸於銀圈下,意念來自狂野朋友的故事,人生火花有時輕狂,但sparkle your eyes。

她的品牌叫Flow,是一個自問自答的關鍵詞。「人生的覺醒,究竟是順着潮流,還是自我創造潮流?」順流逆流,是命運,還是選擇?每個人,都似乎有一個flow,又不甘願順着這個flow。Free flow,從來都不是free。

諷刺是,Nike自小憧憬超級名牌,最後竟然以鼓吹無名之牌,成為自己的品牌。外國的upcycling潮流讓她開眼,十多年前她開始創作自我的手作,以一種新的反時尚視覺美學,看待時尚。

自小酷愛藝術和畫畫的Nike,自言是個超級名牌奴隸,每個月頭衝去尖沙嘴碼頭買外國時裝雜誌《ID》;中五已去Diesel和Jean Paul Gaultier當暑期工,儲錢買衫買袋。「當時Prada都未興,Piero Guidi設計的Lineabold(九十年代曾風靡一眾學生的bold袋)已來襲,我瘋狂儲錢買,個sales同我講任達華買晒成套袋當傢俬用。」

畢業在即,她與最要好的兄弟談理想,兩位畫功出眾的同學揶揄她:「我哋將會讀fine art,畫功你唔夠我哋勁,一定輸硬。你咁鍾意買衫,唔該你讀時裝設計。」於是,她便選了理工學院的時裝設計系。

成長於八九十年代最繽紛的時裝世代,Nike也見證過一代名牌由盛轉衰,她試過在三越推銷某名牌的跳樓貨,過萬的衣飾一二百元也無人青睞,她感到戚戚然。名牌?So what?加上九十年代她到英國讀了一個產品創意的課程,在敦倫Camden Town的超大古着市集尋寶。「在一個個地下山洞般的舊地攤摷嘢,我發現很多還未出現在香港的有趣牌子,好似no pain no gain。」有型的二手古着令她開眼界,更改變了價值觀,覺得入了一行夕陽工業,經常逃學。

「是否名牌奴隸都好,就算你afford得到,你是咪要咁afford呢?其實好stupid。時裝,吔屎啦!」Nike曾經後悔讀時裝,但絕無後悔學習做紙樣。「如今人人都話自己是設計師,冇底子、冇堅持,我想做產品開發,已不渴望做設計師,不想當一個傀儡,我要件衫有我的touch,有我的基因在裏面。」

名字是父母賦予的「贈品」,冇得揀、冇仇報;英文名和別號卻可率性而改,宣洩主權。Nike人如其名,半世人只做討好自己的事。畢業後打過幾份工,老闆縱容她到了為所欲為的地步,她得戚地吐出:「我的職場生涯,由alpha到omega(意即由開始到終結),都遇到好老闆。」最後一份工,打了19年,辭了五次工,每次回巢都有新崗位,老闆縱容她的無限裸辭。

「失戀時,這位老闆見我在紙上塗鴉,冇心機工作,她不是指摘,而是自己來替我換紙。還會把我枱上所有文件攞走,分派俾其他同事做,其中一個後來就成為我老公。」Nike發出狡猾而震耳的笑聲。

這位老闆出產的,有別於一般流水線生產的服裝,明白設計研發對公司的重要性,因此要求設計師、樣辦師乃至採購員皆具備專業知識、創意及活力,將任何設計概念製成服裝樣辦。不過,可惜,今年3月時裝公司敵不過疫情、fast fashion衝擊等等結業了,臨遣散前這位老闆還不忘寄語Nike,要好好把自己的手作,變成品牌和事業。

「她一直提醒我,要找一份可以活出至少70%真性格的工作,否則唔好做,這成為我的座右銘。」談到這位老闆黯然損手離場,大情大性的Nike竟然感觸起來,潸然流淚。

經歷了一些經歷,Nike仍然愛美,但慢慢淡泊物慾,穿悶了的衣飾她會用upcycle的方法賜它第二生命,和朋友交換物資,謝絕無謂的購物,修心又環保。她的客人由8歲至80歲都有,其中一位會闢一個衣櫃收藏她的出品,每次穿戴完還會珍而重之的放回膠袋藏好。Nike會勸喻她不要再多買,夠用就好。問這位購物狂,現在衣櫃還有保留誰的出品?她毫不忸怩地答:「Maison Margiela和Jean Paul Gaultier,他們有些心思是永恒的。」

Nike這位名牌餘孽,以good quality、looks expensive的artistic value馳騁手作界,成功與否,她被迫看得開。「香港人成日買品牌、講包裝、設計師背景,好少人真正懂得欣賞香港製造的handcrafter,縱使手作人已好努力,換來有時是侮辱性的價錢。」但願,現實會變得冇咁現實。

Flow ig:flow_tohitachord

採訪:鄭天儀

攝影:張志孟