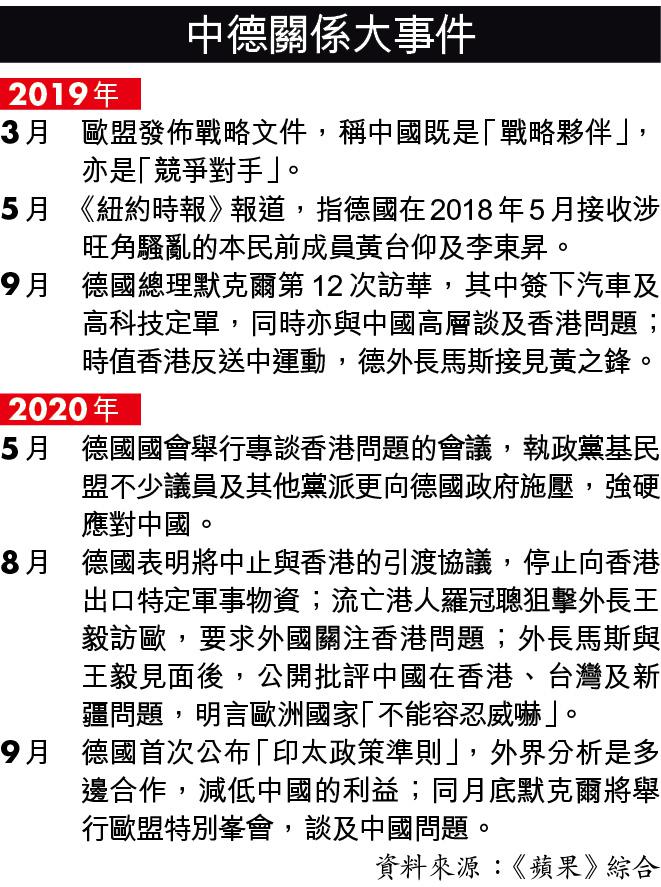

踏入8月,中美外長連環訪歐,歐洲頓成為中美兩國拉攏對象,中國外長王毅拜訪歐盟理事會(Council of the European Union)輪任主席國——德國,最引起外界關注。德國一直不主張制裁中國,希望多邊會談,不少人嘲德為「舔共」及「人民幣真香」。有研究德國歷史學者指,德國多邊對話是有其歷史經驗,不是「舔共」可抹煞。1975年美國及西歐與蘇共多邊對話簽訂的《赫爾辛基協議》,人權自由保障成為80、90年代蘇共及一眾東歐威權國家瓦解的「助燃劑」。近日德國亦緊隨美國公佈「印太戰略」,加強歐盟東盟合作,這意味着德對華政策的轉向,令中國歐洲關係面臨一大考驗。

北京一直視德國總理默克爾是老朋友,默克爾在去年9月第12度訪華;在任14年間,訪問中國12個城市,是次數最多的西方領導人之一。她去年訪華時,正值香港反送中運動及新疆集中營問題,不少人期望默克爾借外訪向中國施壓,但她只表達關注而沒公開批評,與中方簽下大量汽車及高科技的貿易協訂,加上近月美國對華施加制裁,她持反對態度,令人指摘生於東德的她為錢放棄人權自由。

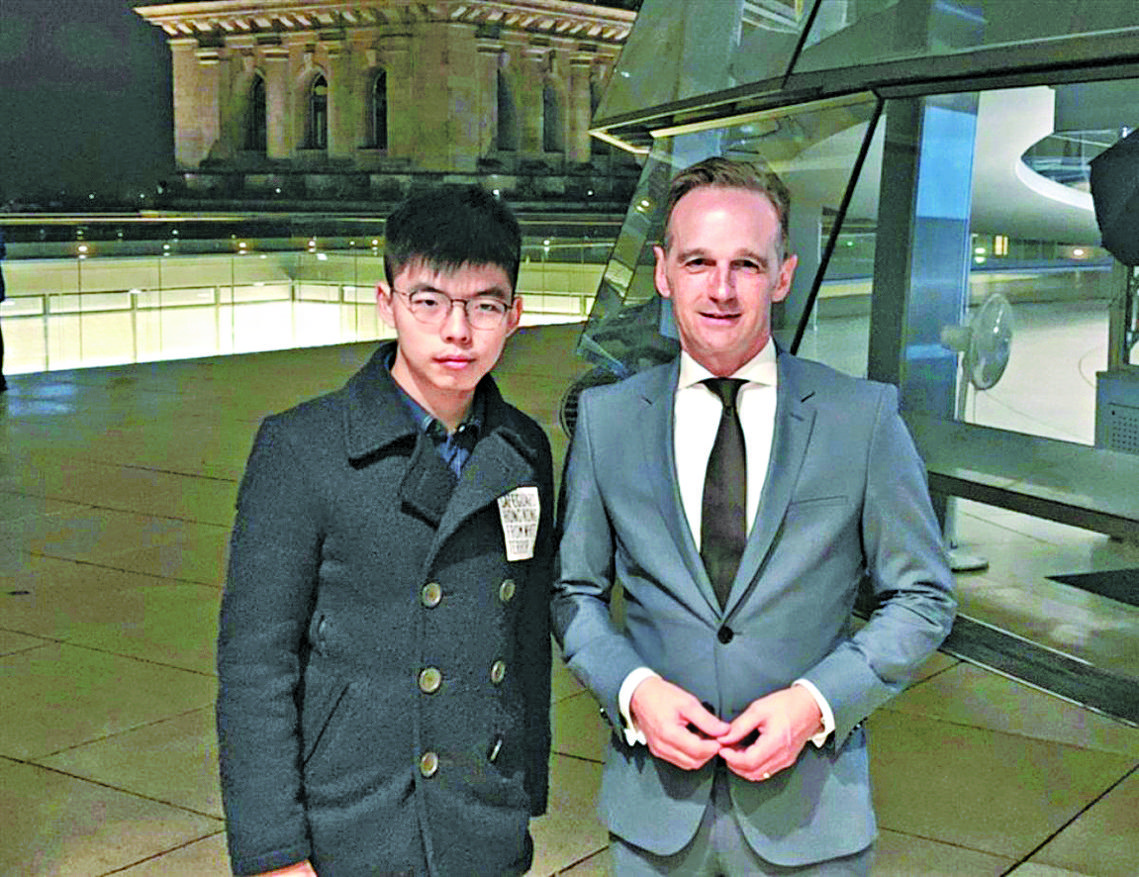

德國慕尼黑大學歷史研究所博士生劉百里對本報表示,這形象是外界普遍對德國的誤解。早在反送中的前一年,德國接收涉參與旺角騷亂的本民前成員黃台仰及李東昇為政治難民;到去年反送中高峯時,德外長馬斯在9 月初於柏林與黃之鋒會面,在外交策略極具象徵意義;港版國安法通過後,德國隨即禁止用來鎮壓群眾的武器出口到中國,加強港人居留優惠政策,「從德國立場來看,現階段能夠提供的就是這些立即有效的人道協助。」新疆問題上,德國收留被中國視為恐怖分子的「疆獨」組織「世界維吾爾代表大會」,容許其在慕尼黑建總部,領導人全部都獲德國政治庇護。

中國每談中德關係,例必提及中國是德國全球最大貿易夥伴,兩國去年雙邊貿易額是2,056億歐元(約1.8萬億港元),汽車業依賴中國市場。劉百里留意到很多媒體沒有說的事實:「德國第二、第三大的貿易夥伴是誰?是荷蘭及美國。」根據德國統計局,荷蘭及美國去年與德國的雙邊貿易協議幾乎相同,約1,904億歐元(約1.7萬億港元),其中出口美國的數字更高於出口中國,劉續說:「美國永遠是德國最主要的外銷市場,而且德國與美國的關係緊密過中國,不僅是經濟,還有二次大戰以來政治及文化的連結。」他續說「即使德國汽車工業很重要,但外交很複雜,不是只有一個面向。」

劉百里認為,要了解德國外交上的多邊主義,必須認識其歷史經驗,特別是1975年、由35個國家簽訂《赫爾辛基協議》。該協議間接促進了在80年代的東歐民主運動,亦加速蘇共在90年代解體。

《赫爾辛基協議》是冷戰時期的多國政治協議,協議由前蘇聯所發起,希望國際承認旗下華沙公約組織加盟國,解決領土爭議,並確認蘇聯作為世界強權的地位;西德當時亦採取新東方政策,希望用對話確保歐洲安全和平;美國自1962年古巴導彈危機後,亦希望緩減美蘇對立。因此,《赫爾辛基協議》是第二次世界大戰後,美國、西歐、東歐、蘇聯等35個國家不同陣營第一次成功的多邊協商。《協議》有10項原則,對往後東歐民主運動最重要的是,東歐威權國家及蘇聯共同承認「尊重人權和基本自由,包括思想自由、良知、宗教和信仰」,換取西歐各國及美加「確認國家領土的完整性」及「不干預內部事務」。

劉百里強調:「當時並不是認為民主人權寫入協議,就可令蘇聯及東歐走向自我毀滅,最終結果是初時無人想過。當初只是看見東歐異見分子被迫害,希望透過協議稍為紓緩東歐及蘇聯的人權破壞。」不過,協議隨歷史發展,出現三個全世界意想不到效果,最重要是各東歐國家民間成立跨國人權組網絡Helsinki Watch Group,不少東歐異見分子開始借協議批評國內人權,亦與西方國家的人權組織積極交流資訊,大打「國際線」。其次,隨着1980年代波蘭團結工會多次大罷工,加劇東歐民主化運動,國際氛圍導致歐美國家將人權提升至外交層次,向東歐及蘇共施加更大壓力。其三,由於協議亦包含了「國與國互相合作」,成為蘇共改革派進行政治經濟改革依據。就在這些情況下,《赫爾辛基協議》與東歐的民主運動出現相互作用,令東歐及蘇聯對局勢失去控制,最終極速瓦解。

劉百里不確定德國及歐盟是否有意簽類似協議,解決中國問題,但歐盟一直強調多邊對話,他相信《赫爾辛基協議》的歷史經驗佔了一個相當比重。問題是《赫爾辛基協議》在80年代因緣際會用人權催化蘇共瓦解,中國是否願意參與這種多邊主義的協商對話?

王毅在8月25日至9月1日先後訪問意大利、荷蘭、挪威、法國和德國等歐洲五國;中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪9月1日起訪問緬甸、西班牙、希臘三國,期間頻頻強調多邊主義及合作。熟悉中國事務的資深評論員劉銳紹對本報表示:「這些國際協議只是表面形式,但將是中共很好的下台階,相信中國很想參與。」不過他指出,條文用字以過往經驗將變成各自解說。劉舉例說:「美國與中國有三個聯合公報《上海公報》、《中美建交公報》和《八一七公報》,三個公報都是各自解讀,美國在一中問題是寫『理解(acknowledge)』,並不是贊成」。如果真的有類似協議,他認為中國定必吹噓,形容為外交勝利。

當年簽署完《赫爾辛基協議》,蘇共當初視為外交一大勝利,毋須動武隨即獲西歐承認東歐的領土完整,以及蘇聯國際強權地位,東歐不少人權追求者更感覺被出賣。事實上蘇共及東歐威權政府當然也不是蠢材,不會乖乖遵守協議,反而更積極打壓人權,在1976年成立莫斯科Helsinki Watch Group的著名蘇聯人權領袖Yuri Orlov,在一年後被捕入獄,遭判刑七年,最後流亡美國,但最後無阻一眾國家民主化。

今日中共不是當年蘇共,歷史發展不會完全複製。劉百里說:「未來跨國國際人權組織的興建及資訊流通,很可能是值得觀察的一點,怎麼樣國際人權活動,才能形成強烈氛圍,逼使中國進行利益的妥協及對話。」

美國前年起對華發動貿易戰,用關稅逼中國簽第一階段貿易協議,到今年演變成新冷戰,用制裁應對中國問題。德國及歐盟沒有跟隨,原因是歐盟及美國曾全面制裁北韓,但同樣未能解決核問題,更沒帶來任何實際利益。不過較少人留意的是,歐盟在去年3月起,已公佈文件將中國列為「夥伴」、「競爭者」以及「體制競逐的對手」,其中「競爭者」及「對手」,意味對華政策已轉型。默克爾今年7月出任主席國的領導前重提中國是競爭者,大談多邊合作,她稱:「歐洲首先要努力增強抵抗力,而且必須團結在一起,不然自然會衰弱。」

美國總統特朗普在2019年以「國家安全」為由,提出「印太戰略」針對中共。德國近日亦跟隨其後,頗為轟動。戰略雖沒提到中國威脅,但明顯針對中國,德國表明加強與東盟國家合作,「避免單邊依賴」,做法明顯與日本相似,正以多邊合作為主,減少對中國依賴。德外長馬斯揚言:「德國政府將與歐盟,特別是法國合作,在印太地區建立起以歐洲價值觀為主的歐洲政策。」這種價值觀,正是文件提及的航海安全、人權保障及經濟多元。

美國用人權制裁中國,德國及歐盟用人權牌,連結多邊合作降低中國威脅。即使特朗普11月未能連任,民主黨參選人拜登同樣大談連結盟友及多邊合作。劉銳紹表示「美國與德國在中國及香港人權問題上,其實已經互有默契,美國要求德國及歐盟在人權問題上與美國一致,但容許德國及歐盟與中國另談經濟。」