家住禾輋村,李香蘭的生活從來不缺動物相伴。村中飛舞的螢火蟲、與她一起在涼亭避雨的猴王、飛到她家裏築巢的白頭鵯,以及從小到大家中所養的貓貓狗狗、倉鼠和魚,都是她的觀察對象。「如果貓同狗變咗人類咁生活,會係點呢?」於是,她把家裏的一貓一狗:豆豆和以撒,以四格漫畫形式畫足一年,以動物眼睛詮釋她所經歷的人間事,希望人類也可帶着「動物的哲學」理解這世界。

記者:趙曉彤

動物的哲學,是簡單、活在當下及珍惜已有之物。每當李香蘭出門前,在鏡前襯衫襯久了,突然留意到貓的視線盯着鏡裏的她,很疑惑她緊張甚麼。她不禁想,貓就是天天穿着同樣的毛,不用換衣服也很漂亮,到底人類想穿甚麼呢?

她的狗以撒,雖然樣子傻氣又乖巧,卻會因為保衞家園而奮不顧身,牠多次捉到眼鏡蛇,一次被蛇咬,差點喪命。牠又會與跳進李香蘭家裏的猴子小偷們大聲爭執,猴子有時會報復,一隻捉住以撒,另一隻不斷打牠,但以撒卻不恐懼。原來,動物不太在意條命有幾長,反而重視活着時有沒有很用心,做自己要做的事,例如保護家人,例如盡情享受。

動物的生命態度令她反思,同時,在大自然包圍的環境生活,也令她明白人類的限制,「世界仲有好多生命喺度,唔好淨係諗自己」。她記得小時候下大雨,特別是黑雨,所有同學都很期待明天不用上學,她卻覺得自己可能會死,因為住處對着可能會倒塌的斜坡,雷聲大得好像打在她身上。整晚,她很害怕被雷電擊中,有次雨下得太大,屋頂好像會被吹走,她抱着狗,穿過住處中間一條露天的樓梯,跑進母親的房間避難。

不論雨勢大小,小時候,她看見下雨就不開心。但她與母親站在窗前,看着雨水落在樹上,母親卻說:「得你一個唔開心,你睇吓棵樹幾開心,佢有水,終於可以飲水。」她看看那棵樹,有些小鳥站在樹上,張開翅膀清洗羽毛,她才記起動物不像她一樣有花灑可以隨時洗澡,「你認為唔好嘅嘢,可能對於其他生命嚟講係好好嘅」。

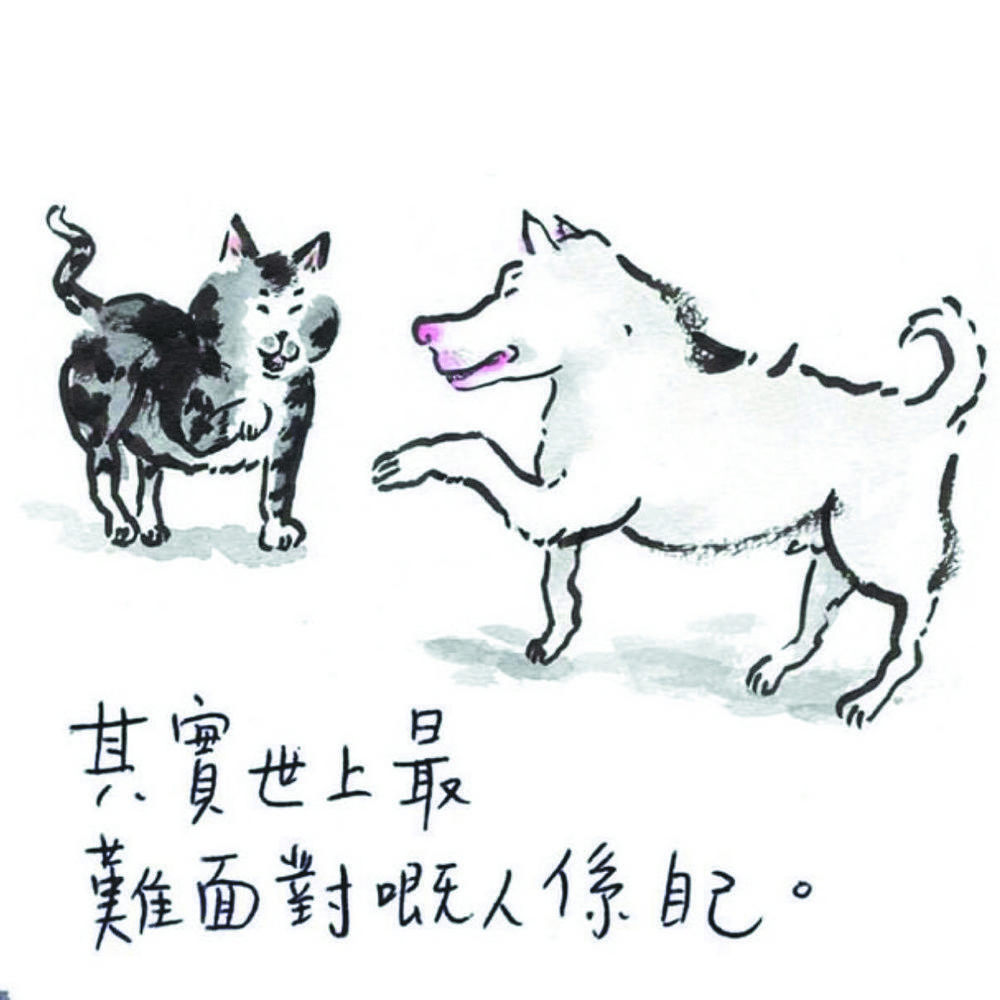

世事就是同時並存着好和壞的一面。她畫了一幅四格漫畫,以撒不開心,豆豆問牠為何不開心,以撒說因為牠在別人家門前拉屎,別人討厭牠的狗屎。豆豆叫牠留意,人類討厭牠的屎,可是小昆蟲非常喜歡,於是,以撒開心地繼續拉屎。

逾半年的肺炎疫潮,她也看見了「好」的一面。由於以畫室教班和繪畫工作為業,她懷疑自己是被疫潮影響最小的社群之一,雖然她的畫班停下來了,也無法出門見朋友,令她出門的日子減少,但她仍是節奏如常地生活,常常在家裏煮食,且因為少了外出而有很多時間和貓狗相處,也更專心畫畫,「唔計出街真係好驚會惹到肺炎外,大致上唔係好大分別」。

限聚令一來,她就要停課,而那些年紀很小的學生,則是農曆新年起停課至今。她覺得這些連戴也不太懂、會抓口罩的小朋友,來上課實在太危險。停課時間很長,她卻在Instagram看見學生常常張貼自己的作品,原來每個人都繼續畫畫,用畫筆來記錄自己的生活和關心的題材,令她非常安慰。疫情裏,她把自彈自唱的影片放上網,一個平日很少出聲的學生,竟私訊問她可否唱多點,「佢第一次讚我唔係畫畫,係鍾意我唱歌」。

畢業後,她因為首先要完成《上.下禾輋》的創作,所以要找兼職來維持生活。朋友介紹她教暑期班,教幾歲大的小朋友畫畫,此後,她長期從事畫畫教學工作,四年前於賽馬會創意藝術中心開了一間李香蘭生活研究房,教畫逾十年,學生來學畫畫,她就學做老師。近年,每當有學生敲門前,她往往先問對方:「你想過一個點嘅人生,你夢想第日係點?」她相信:「四歲都有想表達嘅嘢。」

她問學生想畫甚麼,如果學生答不知道,叫她「派題」,「咁你就真係要私底下問吓,佢阿媽其實做過咩,點解佢(學生)唔識得選擇?我真係擔心佢,原來有得畀你揀都唔揀,幾大鑊啊。原來,你平時安排得佢太多,或者你指摘得佢太多,揀咩都錯,佢不如好似個打工仔咁,畫畫就畫到好似公務員咁,交完就算,放棄咗自己嘅選擇權」。

「好多畫班係好易變咗老師覺得畫夠,老師覺得好靚,阿媽覺得好靚,咁你覺得好唔好呢其實?到幾廿歲人都未知自己畫得好唔好,仲想搵個人去畀個加冕自己嘅話,咁呢個人好失敗。我好想佢哋(學生)知道個權柄永遠喺佢哋手,而且知道幾時要停,同埋點解要開始。」

面對着年紀比她小一大截的學生,她常常代入對方的年紀,「我中學時幻想嘅將來,就係自己住喺一間有好多花、好多植物包圍嘅屋,喺裏面燒住香畫畫,有一隻貓自出自入。你至少要有呢個圖畫然後一步一步慢慢行過去,疫症係一件好慘嘅事,但令到大家去諗多啲到底你有咩目標,你嘅生命有咩意義,其實呢樣絕對係好事」。

從小到大,她都喜歡畫畫,喜歡表達自己,畢業後,她一直從事畫畫和教學工作,以興趣為業。她說,自己很幸運,可以一直這樣過日子。記者問,這年的社運和疫情可會令她憂慮快樂的日子有一天消失?「這天已經來臨了。」她沒有太大傷心,因為她從來知道自己想做甚麼,而且一直實踐。

「好多人有好多計劃,諗住自己搵好多錢,得到一個更好嘅人生,建立屋企之類,但唔通真係要等呢啲大事件(疫情)你先反省咩?你覺得人生唔好,或者你要檢討,或者你要改善,你好去做喇,你唔好一錯再錯落去,如果到個天要收你,你先嚟改,你個學習係好慘。」

2016年開了一間「李香蘭生活研究房」,名而為「生活研究」,是因為教的不只畫畫,而是研究學生的起居生活,如學生喜歡和討厭甚麼、重視甚麼、面對的困難等等。她強調,藝術即生活,「我洗衫啊,煮嘢食啊,用咩餐具,我點樣配襯啲嘢,或者同人相處,全部都係藝術」。

創作時,她最常思考「點解唔可以咁畫啫?一個人可以穿窿㗎係嘛?」她常常反思甚麼是「靚」,是很吸引人目光才叫「靚」,抑或很有內涵才是「靚」?她最初以記錄方式創作,通常是實地訪問真人,然後把觀察所得畫下來。邊聽故事邊畫畫,街坊好奇她畫成怎樣,一看,禁不住說:「你醜化晒我!」一些人覺得李香蘭筆下的人物「醜」或「古怪」,她說自己沒有特別去醜化人,也不介意別人怎樣看。

「唔同情況嘅靚,有好多演繹,例如我畫人,有好多討論,話你畫得好肉酸,但係咩叫靚呢?點解似就係靚呢?咁你唔好影相?我自己嘅答案係:真實。你畫緊你心裏面嘅圖畫,你心裏面夠澄明,夠真實咁呈現出嚟,而唔係一堆包裝同呃人嘅線條去討好人……如果連畫畫都要討好人,我就覺得好慘。」

李香蘭的上一部作品,已是八年前出版的《尋人啟事》,尋找社會各種有趣的小人物做訪問,以前,她頗害怕與陌生人接觸,多年來以訪問為創作方式,卻令她漸漸變得健談,「我諗都係放低自己嘅問題,唔好將自己諗到好勁,畫畫好叻,搞藝術好犀利,人哋唔希望畀你問,鬼想問你畫咩,唔畫佢係無損失,佢唔畀你問就慘」。

當她已不如八年前那麼年輕,別人覺得學生做功課會較願意傾談時,「點樣令大家幫你呢?」三年前,她為了繪製《大帽山川龍百態地圖》而來到這條山中村落,眼見這裏的人安居樂業,她反思了很久,別人為何要陪她搞藝術?「我發覺人最後都係想有人聆聽佢,聽到入心。」雖然最後她不會和每個人都發展友誼,但通過用心傾聽,她很了解畫中人的人生某個部份。

甚麼是靚?李香蘭認為,內涵最重要。當內心真有觸動,知道自己想表達甚麼,就可以落筆畫,而技巧是很虛無的,反正同一題材畫十次,人通過自學能力,一定會進步。教畫班時,她「研究」這些學生,累積了很多想與人分享的道理,因此有了她想創作的「內涵」。「道理本身係好煩嘅嘢,但如果係用貓同狗,有趣啲去講、去探討,有人會有興趣知,我估大家想睇書都係想知生命嘅奧秘啫。」

平日逛書店,她觀察走進書店的人,每個人都好像是在找答案,很想人生進步的樣子。「你如果係好想頹,你唔會去睇書,你係一個好積極嘅人,好想尋求生命嘅答案,你就會去搵。」

她也在尋找生命奧秘,這是她訪問很多人的原因,她想知道別人做甚麼、為何生活,原來一個社會有這麼多生活方式,而大家到底在追尋甚麼?這是她創作《尋人啟事》的初衷。她最初繪畫《上.下禾輋》,是要探索她住的村落是一個怎樣的地方,因此孕育出一個怎樣的自己。而這些陪她長大的貓貓狗狗,大概,也把「動物哲學」植入了她的思維。