【本報訊】深圳經濟特區今日成立40周年,港深融合在這幾十年間不斷加速,香港曾經是深圳強調要學習的對象,亦曾是深圳主要投資來源及出口橋樑,但隨港府政策向中國嚴重傾斜和依賴,加上反送中運動和港版國安法引起國際關注,已經令香港失去原有的國際金融中心地位。有經濟學者形容,香港對深圳而言已無利用價值,日後港深「被融合」會再加劇。

上世紀80年代,正當中英開始着手為香港前途問題磋商,1980年8月26日,全國人大通過深圳經濟特區成立。打從80年代中期開始,香港就一直是深圳的目標,深圳市委市政府1988年提出深圳有條件成為內地「第一個香港」。中大經濟學系副教授莊太量與本報回顧:「港深關係分數個階段。成立之初,香港經濟尚未明顯踏過深圳河,直至90年代初,鄧小平南巡(1992年)後,港資角色才加重,深圳許多外資、技術和管理經驗都是來自香港,香港成為深圳發展的資本提供者。」

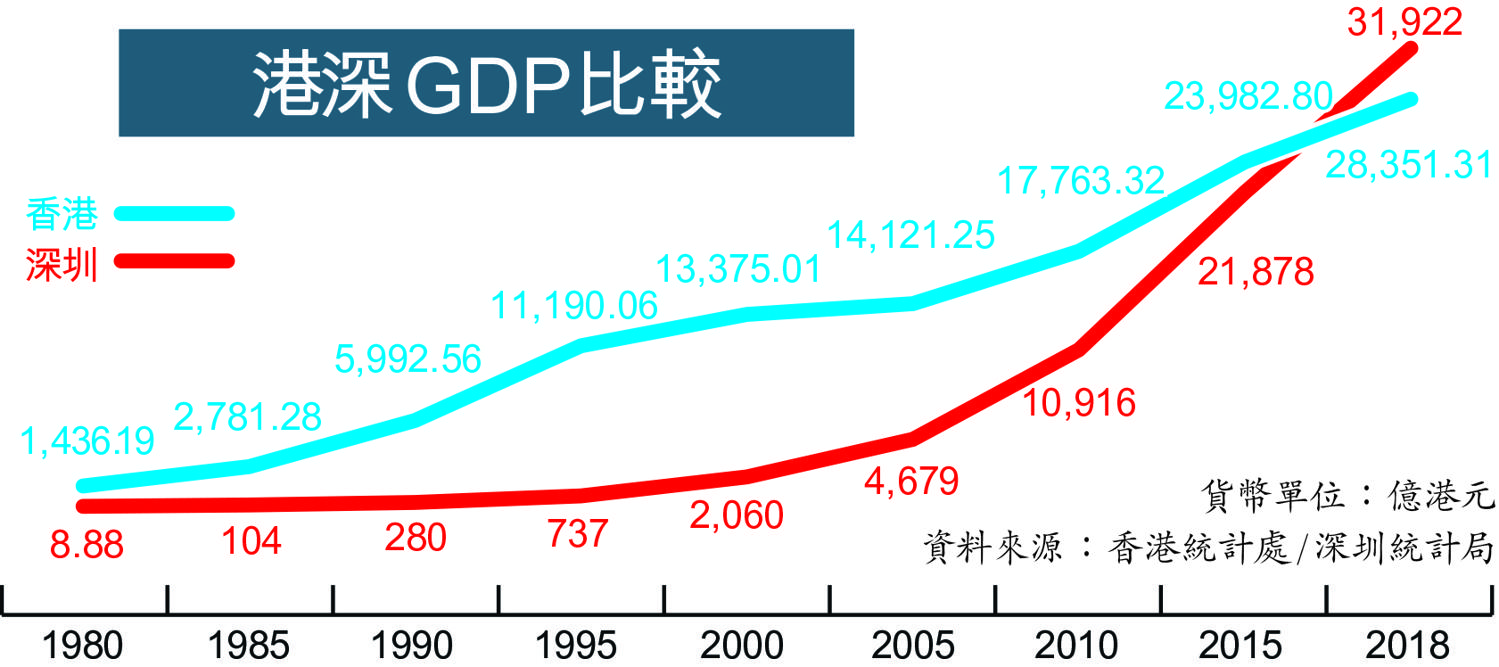

翻查資料,截至1994年,深圳外資企業九成由香港商人創辦或與港商合辦,實際投入外資七成來自香港,深圳產品八成以上出口靠香港外銷。到1997年,香港主權移交中國,莊太量指香港與深圳的角色、定位也開始改變,「特別在中國加入世貿後,香港資本慢慢變得無以前般多」。2018年,深圳GDP超越香港,同年特首林鄭月娥到訪深圳,指高鐵香港段即將開通,日後兩地連成一結,「方便與市民一齊食飯飲茶」,強調港府與深圳的關係緊密。

這些年來,港深融合的夢魘揮之不去,2008年,深圳市政協曾向市政府提交《關於進一步解放思想全面推進深港合作的建議案》,談的是河套地區發展推進深港合作,但內媒當日報道卻指,有關建議是為深港一體化起「畫龍點睛」作用,更有傳媒毫不掩飾地稱,「各方面迹象和進展表明,加快推進深港合作是深圳和香港共同的意願」、「2008年已經成為『深港大都市的創世元年』」。

香港主權移交後,政策多向內地靠攏,近日更遭受國際制裁,也令香港失去經濟的話語權。莊太量表示,港深經濟融合早已發生,從現在的情形來看,香港對深圳的作用已降至不無也罷,剩下港深民間生活被融合只會繼續加強。美銀前高級副總裁吳明德也同意香港對深圳的價值已失去,「以前擺你(香港)在門口係要做金融中心」,但港版國安法實施後香港已成「一國一制」,顯示中共總書記習近平寧放棄香港的金融價值,也決心「攬炒」,甚至近日力推的內循環,也令香港角色再被弱化。

莊太量也表示:「深圳定位發展高科技產業,在2010至2015年前開始蓬勃發展後,香港的資本提供者角色再明顯淡化,技術也給深圳超越了。」去年發出的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》,也進一步令香港和深圳等市加強融合,香港「被規劃」作提供國際金融中心地位,深圳則是成為作創新創意之都。

除了這種明確《規劃》的有形融合,香港人才也不斷流向深圳等大灣區城市。香港創科企業Aesir創辦人陳浩升對本報表示,兩年前他在深圳設立了一個基地,希望能以深圳為輻射點,打入內地市場。他指,在香港辦創科雖然也能謀生,但深圳政府比起港府給予的支持更多、市場也更大,對香港創科人才而言較為吸引,所以不少人才也會寧願流動到深圳。