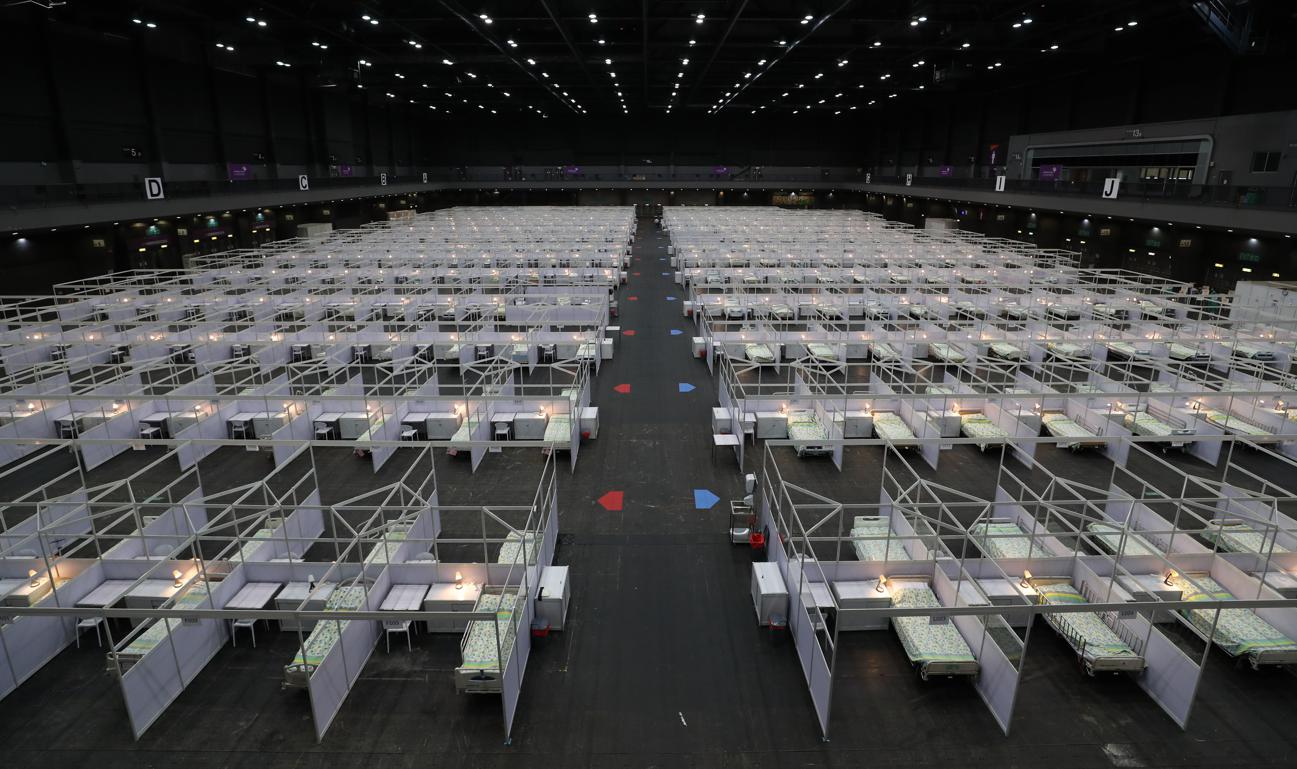

為應付越加嚴峻的疫情,醫管局早前將亞洲博覽館的一號展館,改建成社區治療設施後,有傳媒及市民以「方艙醫院」稱之,與中國各市的方艙醫院用上同一稱呼。然而,亦有不少市民對此十分抗拒,認為應喚作「臨時醫院」或「社區治療設施」更恰當。話說回來,到底方艙醫院是甚麼?是這次疫情下的產物嗎?「方艙」二字又該作何解呢?

細究起來,原來方艙醫院這套醫療系統模式並非由中國發明,這一切都可以回溯到上世紀五、六十年代,美國在越戰中所引入的醫療系統MUST。只是這套系統並非一蹴即就,當中美軍亦經過多番的改造。儘管來看看這套原生於越戰時期的美軍醫療系統,如何經過時代洗禮,最終應用在此次疫情上。

美軍作為世界軍事領先者,影響着各國軍事思維,當然戰地醫療設施也不例外。在開發出MUST系統之前,美軍在韓戰期間已率先使用一套稱為Mobile Army Surgical Hospital(MASH)的戰地醫療系統,繙譯作中文就是陸軍流動外科醫院,是現代各種野戰醫療系統的雛型。

作為當時先進的野戰醫療系統,MASH最大特色在接近戰線處,建立近乎完整醫院功能的醫療設施,好處在於傷員能盡快得到救治。在不少介紹文章中,都在在地提到如果把一個重傷士兵帶進MASH,接受治療後有九成的生還機會率,可見這套系統的重要性。然而如果系統對拯救傷員有絕大效果,那為甚麼後來還要研發出MUST這套系統呢?這就與戰爭形態的改變有關。

與韓戰相距不到三年,越戰在1955年正式開打,美軍迅速把兵力投放到越南,MASH自然跟隨應用在越南的戰場上。然而與韓戰不一樣的是,因着越共使用游擊戰術,越戰的戰場前線不如前者明顯,美軍急需要更靈活輕便的醫療系統,於是首度引入了MUST這套系統。MUST全稱是Medical Unit, Self-contained, Transportable,具體而言就是利用一個個的模組建築,作為戰場上的醫療設施。這些模組建築既可單獨使用,同時又能夠組合起來,成為更完備的戰地醫院,且每個模組都由軍車接載,保持該系統在戰場上的靈活移動能力。

MUST除了被美軍應用,也很快被各國軍隊參考過去,並逐漸成為現代軍事的必備。當中最有名的是法軍所開發的G1AT,成為北約各國軍隊引進的戰地醫院模式。至於中國的解放軍,則在上世紀八十年代開始着手研發自家的MUST系統,並在九十年代開始在解放軍中廣泛地應用,也就是今天大家所說的方艙醫院。至於為甚麼稱為「方艙」呢?其實是中國的建築術語,將英語module(模組)繙譯成「方艙」,把模組式的建築結構統一稱作「方艙」。

在中國,方艙醫院的應用不僅在戰場,更多時候可以在救災現場發現它的身影。2008年汶川地震期間,解放軍就首次把方艙醫院應用到救災現場,在綿陽部署方艙醫院。後來在2010年的玉樹地震,以及2013年的雅安地震中,方艙醫院都成為了救災現場中不可或缺的設施。然而在疫症期間,武漢及各城市所建立的方艙醫院,均設定在體育館和學校等固定的建築物,而不像以前是由軍車接載一個個的「方艙」組合而成,似乎叫作臨時醫院更為恰當,何解仍要喚作為方艙醫院呢?

記者在網絡上翻查甚久,終於在中國網站「知乎」上找到端倪。本年8月6日,官方媒體《環球時報》在知乎發帖(以下轉為繁體字)──「如何看待有港媒抵制『香港方艙醫院』一詞,稱會讓人誤以為醫院是內地援建的?」,在這篇文章中《環球時報》又這樣寫道:「內地有媒體的會將這種醫院稱為『方艙醫院』,是因為將這些原本是體育場或展館的地方該做醫用的方式和思路,與軍事上所使用的那種『方艙醫院』相似。」在官媒的認證下,可以說中國現行將疫情下的臨時醫院喚作方艙醫院,本身並不是精準的用語,而只是一種約定俗成,一個權充的稱呼。

話說回來,現在於亞博一號展館的醫療設施,到底應否喚作方艙醫院呢?其實早在十九世紀末香港爆發鼠疫期間,就曾經把堅尼地城的玻璃廠、屠宰場和警署等場所,改造成為臨時醫院。此外在上世紀四十年代,中日戰爭期間,亦曾經把荔枝角的舊監獄改造成臨時醫院。

此次為應付疫情而設立的亞博館醫療設施,與過往因鼠疫和戰爭而設立的臨時醫院,本質上大致相同,而並非像汶川地震時由一個個移動「方艙」所組合起來的野戰醫療設施。再加上現行亞博館的設施,本身已經有「亞洲國際博覽館社區治療設施」這正式稱呼,所以無論叫「臨時醫院」或「社區治療設施」都沒有大問題,但不顧脈絡地使用「方艙醫院」這個稱呼,作為臨時醫院的代稱,就只會令市民混淆不明白,只能說是庸人自擾的舉動。

記者:林京賢