人們總希望社區不斷發展,有更高的大廈、更快捷的交通……但是發展過程中,又有沒有忽略了城市中其他元素?這次走進中西區,看看一直存在於我們生活中,卻又被遺忘的樹木。

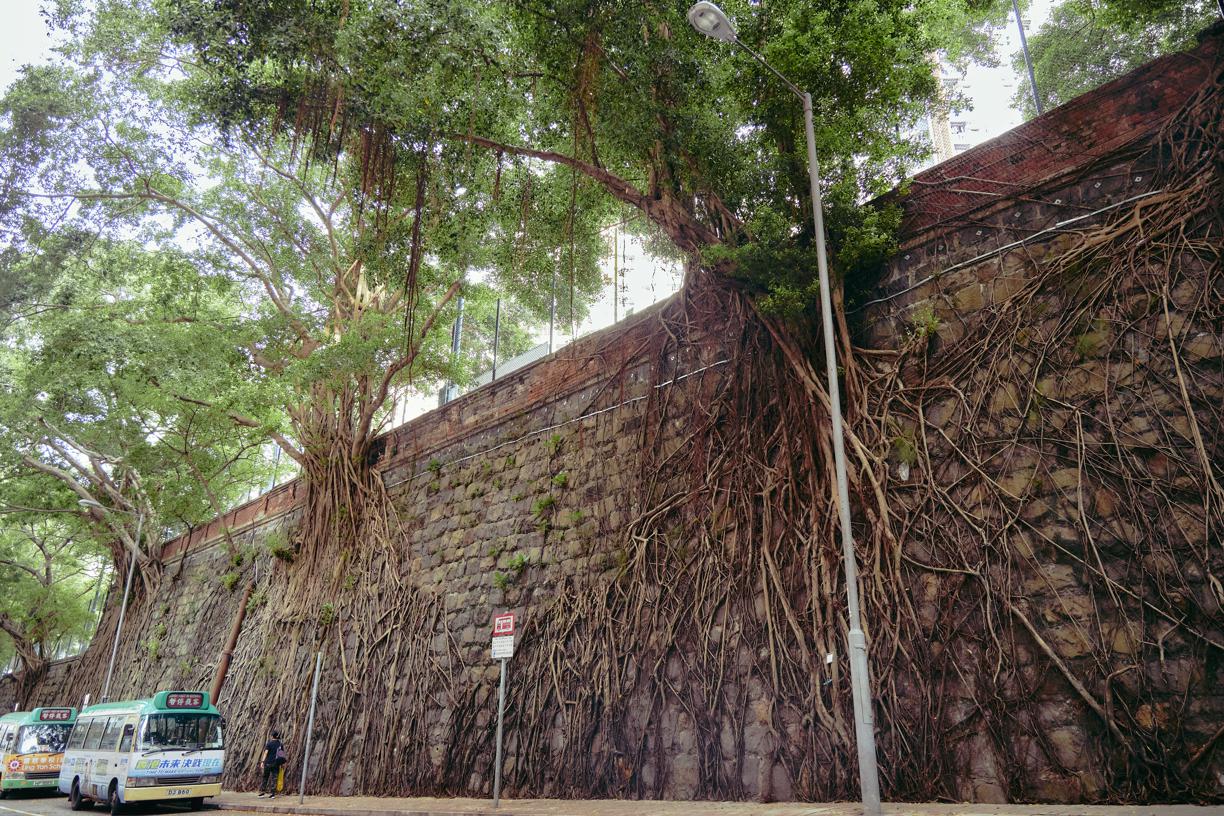

石牆樹是中西區樹木的特色,一棵棵15至20米的榕樹靠着石牆生長,變成了香港一道獨特的風景。在長春社任職保育經理14年的許淑君(Kami)指,這些石牆是香港開埠初期建成的,當時英國人集中在中西區一帶生活,如上環、堅尼地城等。不過港島西地勢山多平地少,需要削平山坡才可以起路建屋,因此利用花崗岩等石頭覆蓋山坡,然後用英泥沙漿封上石與石之間的空隙,造成一幅幅石製擋土牆。

雖然石牆是人為建築,但石牆樹卻是世上最美麗的意外:雀鳥或蝙蝠吃了附近的果實,帶種子的排泄物掉進石牆的罅隙。Kami說石牆環境其實非常惡劣,因為泥土和水份不多,種子很難發芽。然而掉進罅隙多數是榕屬的種子,是生命力較強的本地原生植物。榕樹較容易在石牆生長的另一原因,是它們的氣根,「長大後有氣根,氣根碰到石牆或地面時就會木質化,變成支撐。」她指,除了細葉榕等榕樹,還有少數品種的樹木,如血桐、朴樹等,亦是牆樹的主角。若石牆樹樹幹直徑有1至1.5米,推算約有100至120年歷史。

我們現時還可欣賞到這些樹景,原來也有運氣成份。二次大戰時,日本人佔領香港後曾大量砍伐樹木,部份更會運回日本用作建築材料。為何這些石牆樹可逃過一劫?「可能是因為這些樹還未長得很起眼,另一個原因或許是由於屬非人手種植,加上生長在石牆較高的位置,所以沒有人理會。」

石牆樹的故事,到現在還在延續……

「Dear般咸道上的Paul:今天坐小巴有一位婆婆向司機說,勞煩在前面棵(Paul)樹下車。我才知道你叫做Paul。」

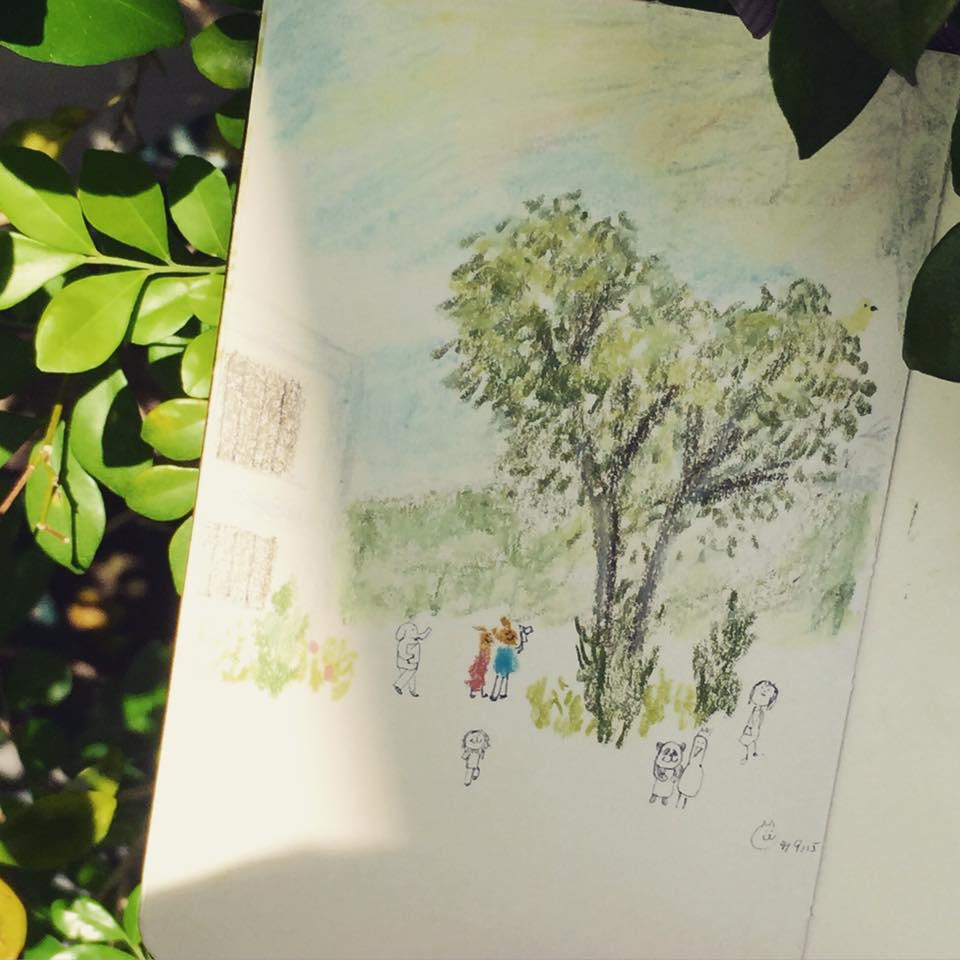

八十後插畫師袁明珊(Connie)五年前開設了fb專頁「Dear Tree 親愛的樹」,靈感來自澳洲政府。2013年澳洲政府為了及時發現即將倒塌的樹木,特意開了一個電郵地址,讓市民盡早通報,但他們最後收到的,卻是市民對樹木一封又一封的感謝信。

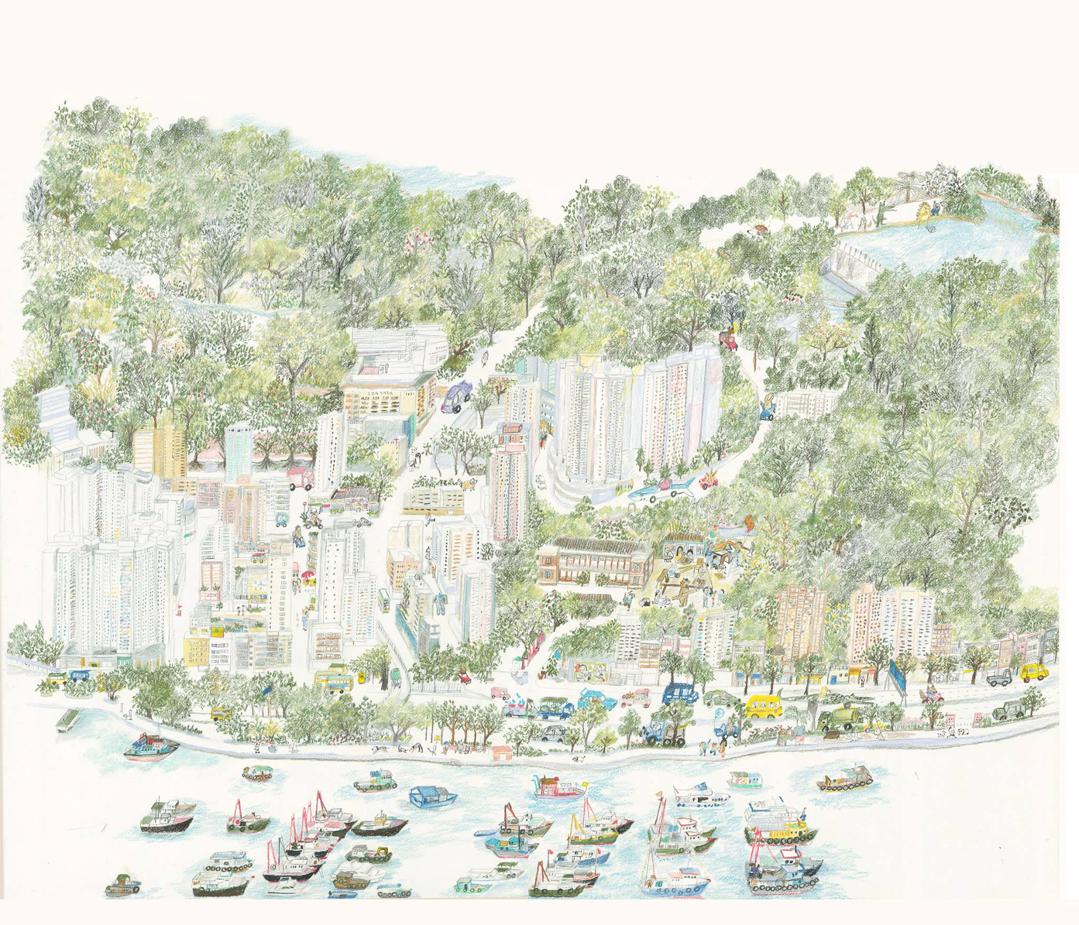

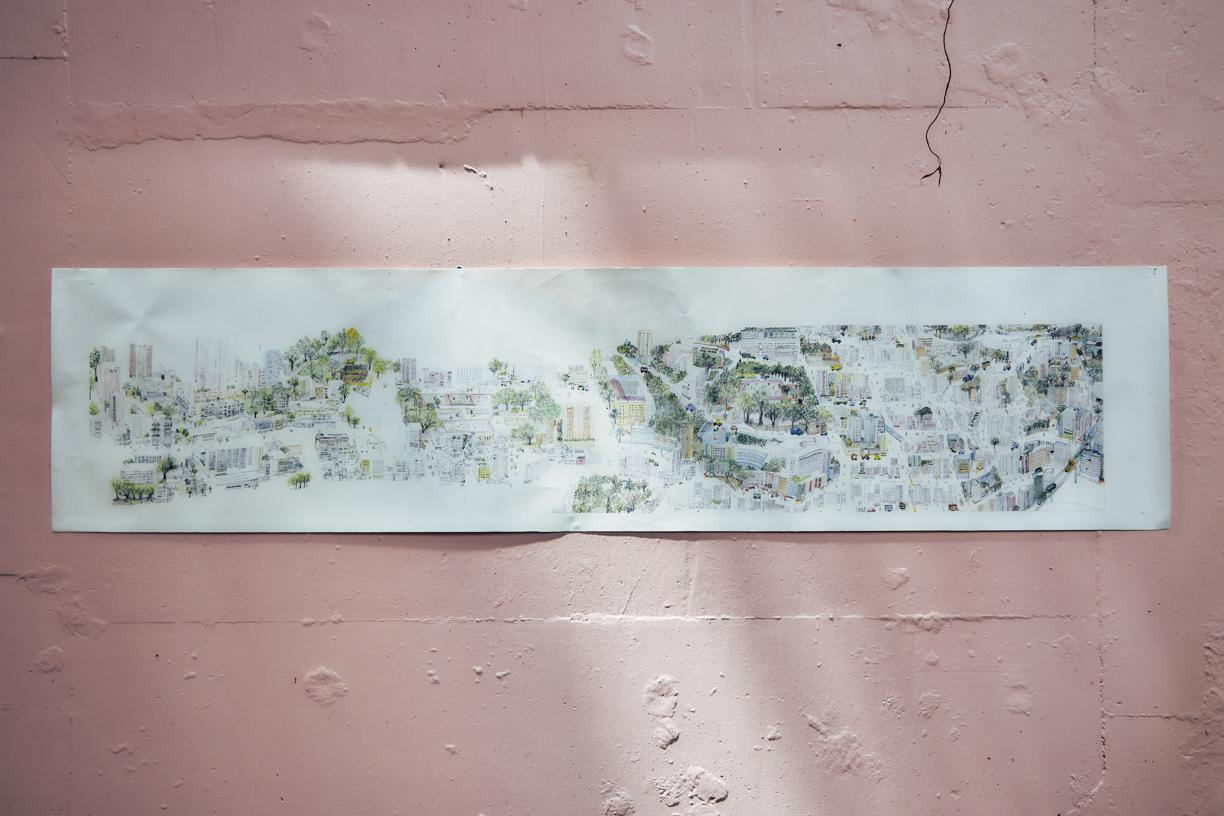

Connie為了鼓勵大眾對社區樹木細訴情感,會將收集到的「情信」轉載在專頁,儘管情信的內容可能只是關於生活上的瑣碎事,她更會為信中樹木繪製地圖,讓更多人認識社區中的樹木。「有一些來信的朋友說,若非有這個信箱,自己也不會靜思原來這些樹木在其生命中十分重要,只是平時沒有想起它。」

雖然香港被形容為石屎森林,但她認為只要細心留意,會發現即使樓宇密集的地方,周圍也有很多漂亮的樹木。「香港仔一位中醫在一棵大樹下的遮蔭位開設了中醫店,附近還有一間榕樹廟。我也不清楚香港還有沒有其他拜榕樹的廟宇。」她說,最喜歡就是這些人和樹之間的故事,但它們總是被忽略,直到有天生病了、被砍掉了,我們才會想起這些曾為我們遮風擋雨的樹木。

正如般咸道上的Paul,五年前因安全問題,連同旁邊的石牆樹,一晚之間砍掉……

要讓石牆樹好好生存,不被移除,需要從保育方面入手。Kami指石牆樹有別一般種在地上的樹,身為樹藝師的她只能評估樹木的健康程度,例如樹幹有沒有傷口、根部成長情況等。「至於牆的安全就是另一門專業,要工程師去視察。」她認為若要長遠保育這些過百年歷史的石牆樹,應結合兩方面專家的意見作深入討論。

Kami認為,發展社區時,不應到最後才考慮樹木的位置。規劃完成才加添樹木,往往令樹木得不到充足的空間成長。「例如在一條長廊上種植樹木,大家期望10年或20年後會有甚麼結果?我希望樹冠較密令途人行走時較舒服。」

Connie則強調城市發展時要將心比己,不能將樹木的生長空間過度壓縮,「人類住屋太細也不行,更何況是有幾層高、這麼重的樹木。」她覺得如果每區也可以像舊式屋邨般,留有位置讓樹木成為市民休憩的地方,就是最好的人樹共存模式。

記者:麥景朗

攝影:伍慶泉、潘志恆、呂皓怡