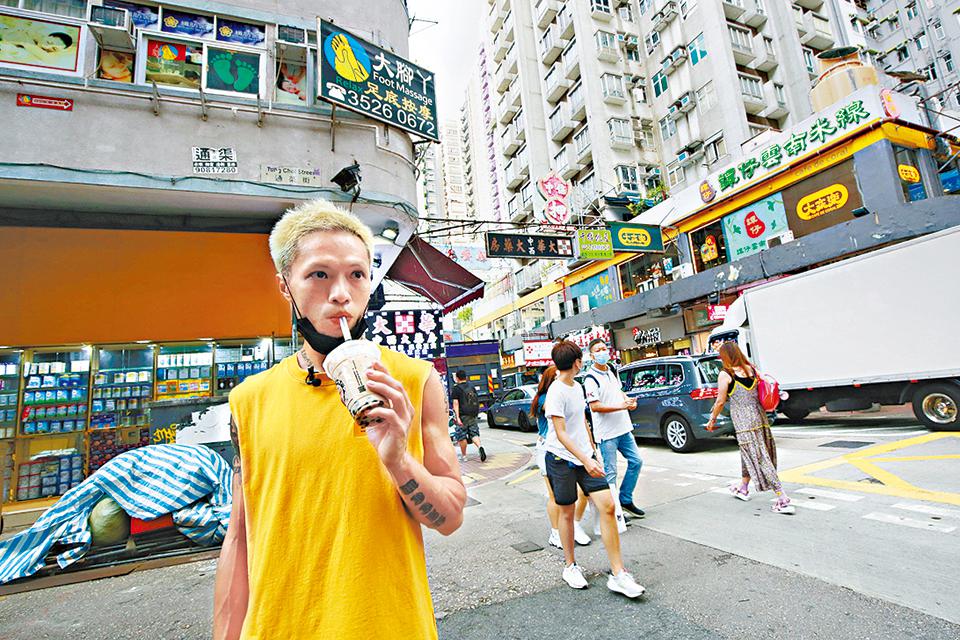

港版國安法殺到,香港再現移民潮。有人因政局動蕩而離開、有人因下一代而離開,散打運動員麥嘉豪就選擇為武術遠走他鄉,希望到台灣闖出自己的一片天。

記者:麥卓溢、攝影:謝麗娟

部份圖片由受訪者提供

訪問麥嘉豪前做資料搜集,有關他的訪問僅寥寥數篇,只見他涉獵跆拳、國術、散打、自由搏擊、泰拳等武術。初見時未覺他高大,但當一踏上擂台,出拳有力,雙目凌厲有神,氣場頗懾人,全因當日一段不愉快經歷,成就今日的他。初中的麥嘉豪個子矮小,常被同學欺凌,然而有位同學雖然一面憨厚,但偏偏無人敢招惹他,全因他有跆拳底子。

「原來打跆拳就唔使俾人恰」,麥嘉豪開始跟隨他習武自強,大半年後他已考至綠帶,未幾又在同學介紹下學習蔡李佛拳,一學便是九個年頭。投身社會後,熱愛演出的他輾轉做過木偶師及舞蹈員等與表演相關的工作,同時在社區中心教國術興趣班。及後與兩個朋友合資開國術館,一來可以有一個練習場地,二來又可邀請朋友學國術,豈料遭到批評:「因為我哋三個冇出賽經驗,喺網上有唔少批評,覺得我哋『柴娃娃』玩玩吓。」心有不忿的麥嘉豪遂四出尋找比賽機會,希望藉實戰證明實力,最後決定挑戰散打比賽。與國術耍套路相比,拳拳到肉的散打對他而言可謂是另一世界。後來經朋友指導及訓練,便「膽粗粗」迎來人生第一場比賽,最終更奪得冠軍,確立武術之路。

在翌年比賽上,麥嘉豪認識到有「台灣散打第一高手」之稱的林嘉富,獲他邀請赴台參賽,自此每年都到當地訓練或比賽,令他對散打有更深體會。他指香港不少散打運動員,甚至港隊代表平日都是練自由搏擊或泰拳為主,皆因每年只得香港盃散打賽一個本地賽事,欠實戰下難有更長遠發展:「一年得一個比賽,拳手付出好多時間心機,甚至停工備戰,上到台自然好緊張,直頭當對方殺父仇人咁,我自己比賽都會。」反觀台灣,當地在中小學開始有散打訓練,加上鄉鎮市層級,全台每年有過百場賽事,自然有更好發展:「雖然業餘賽有好多高中學生,但因為佢哋由細打到大,上到台唔會緊張,甚至賽前會同你傾吓偈,了解吓你,同香港完全唔同。」2018年末,麥嘉豪從台灣引入職業賽事來港,讓本地散打拳手有更多實戰機會,可惜反應不及預期,及後又遇上反送中運動及武肺疫情,令計劃不了了之。

初到台灣,麥嘉豪已覺當地的職業賽事仍處起步階段:「台灣比賽好多都係選拔運動員為主,好多都冇獎金,所以一直想將香港搞商業賽嗰一套搬去台灣。」可惜一直未遇到時機,直至今年初,當地有師傅邀他到台灣開拳館,遂將多年願望化成行動,決定移民台灣創業。談及港台兩地不同,他常把「空間」掛在口邊,「無論生活抑或泰拳散打發展,香港都冇空間,成個社會生態唔平衡,只適合金融地產啲精於計算嘅工作,係搵大錢嘅地方。」幾年間麥嘉豪開過多間拳館,一時被指違反大廈公契,一時遭業主加租;到籌備職業賽時,才驚覺全港能辦比賽的地方只得三數個,租金更動輒數十萬一日,名副其實寸金尺土:「香港所有康文署嘅場都唔可以搞商業賽,喺台灣我求其租一個體育館都搞到,只要抽兩成畀政府就得。」麥嘉豪形容台灣社會接受程度較高,尊重文化、藝術、體育等產業,政府政策會迎合體育發展,不如香港般綁手綁腳。

麥嘉豪二月已就創業移民的資格向台灣當局遞交文件,甚至計劃赴台物色舖位。不料遇上武肺大爆發,負責審批的台北經濟文化辦事處職員都要wfh:「原本五個工作天做嘅嘢到家陣都未搞掂,要等佢重開先再交到啲文件。」加上疫情下台灣封關,他保守估計料要待明年底拳館才能正式開業。雖說今次有不少台灣朋友協助創業,但移民意味一切從零開始,麥嘉豪坦言需要一段時間適應:「作為一個外來人,移民前心態一定要準備好融入人哋嘅地方,等人哋接納你、歡迎你,呢樣嘢最重要。」

即使下定決心移民,大多數人總帶着不捨及眷戀離開,麥嘉豪反而看得淡然,全因香港早已變得陌生:「其實都冇嘢好留戀,香港所有嘢變得太快,細個讀嘅學校、食開嘅餐廳、甚至去嘅舖頭好多都已經冇晒,值得留戀嘅其實一早已經消失晒。」聞者或覺悲觀,但想到香港過去23個年頭所經歷的種種,甚至眼見那50年不變的承諾已變成集體回憶,麥嘉豪的體會,或只是與一個個異鄉人的故事同出一轍。以往背負香港之名四處出征,如今選擇遠走他鄉成異鄉人,何處是吾家?「做運動員最開心一定係可以代表你出生嘅地方比賽,就算走咗,去台灣追尋我嘅目標,我永遠都只會係香港人。」只要仍心繫我城,那怕走到天涯海角,永遠都是香港人。