從南京退回廣州,再到兩進兩出大元帥府,顯示就算成立了民國,孫中山的革命事業並沒有變得一帆風順,相反路上仍然崎嶇不平,就算到他死時,遺囑仍是:「革命尚未成功,同志仍需努力」。這告訴大家,革命不會一蹴而就,總會潮漲潮退,有起有落,革命不在一時順逆。若然時代遍地磚瓦,大家也要曉得接受蹣跚而行。

如果想一睹孫中山先生當年的生活和工作面貌,除了上星期介紹位於廣東中山翠亨村的孫氏祖屋之外,在上海也有一處孫的故居。此外,孫在廣州也有過兩處官邸,分別是總統府,以及大元帥府,但前者在一九二二年廣東軍閥陳炯明(有說是其手下)發動兵變(即所謂「六一六事變」)時,已遭炮轟夷平,剩下來只有後者,大元帥府也是現存孫居住過的遺址中,最具官邸氣派的一處。

孫中山的一生以及革命事業,同樣顛簸,建立民國,在南京就任臨時大總統之後,並沒有從此安享太平,一帆風順,只是換了對手周旋。為了換取仍然手握重兵的袁世凱支持共和,孫選擇讓出臨時大總統一職,但袁就任後,雙方矛盾依然尖銳。

一九一三年,陣營內第三號人物宋教仁在上海火車站出發赴北京出任總理時被刺殺,孫發動「二次革命」討袁,但卻以失敗告終,孫流亡日本。後來,袁世凱稱帝,換來全國討伐,袁於一九一六年含恨而終,但政權仍由北洋軍閥把持。

一九一七年,孫以段祺瑞違反《臨時約法》,提出「護法運動」以及北伐,並在廣州建立革命政權,自任陸海軍大元帥,但可惜各方卻反應冷淡,遂有「政令不出士敏土廠(大元帥府)」之說。翌年,孫黯然離開廣州,前赴上海,閉門謝客。

後來,幾經轉折,一九二三年,孫再次在廣州出任陸海軍大元帥,這次他甚至籌辦一間軍校,以建立一支政治化的軍隊,服膺於革命,且聽他指揮,以為革命和北伐,打下更好的根基,這就是著名的黃埔軍校。

在以上兩段孫中山出任陸海軍大元帥的期間,他都住在大元帥府,大元帥府最初設在東郊黃埔公園,後來遷府到市內一西洋建築群,這裏前身是建於清朝光緒三十三年(一九〇七年)的廣東士敏土(即水泥)廠,其原生產規模僅次於天津開平水泥廠,屬當時國內第二大。

這棟大元帥府保存至今,現開放供外界參觀,它位於如今廣州市珠海區,最近的地鐵站是「市二宮站」,但步行至此有一段距離,反而有多條公交線可直達,因此還是坐公車比較划算,但當然也可以直接打的到來。

大元帥府大門左右邊有相互對稱的「五蝠拱壽」圖案,中間有一塊「大元帥府」的木匾(見圖5)。元帥府前面有個大廣場,廣場上豎立了身穿戎裝的孫中山大元帥銅像(見圖6)。

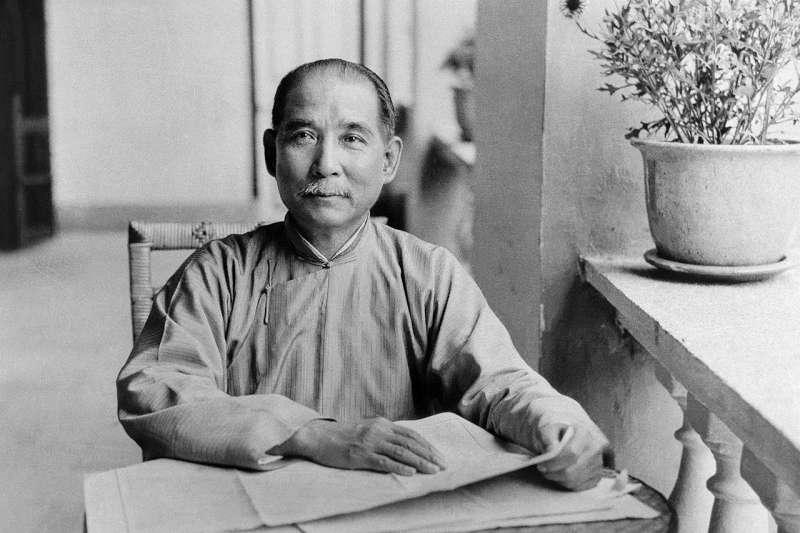

步入大元帥府,會先後見到北樓和南樓,兩棟都是三層高,由磚、木、石、鋼、混凝土建成的黃色建築(見圖7)。每層四面都有券拱式涼廊,混入百葉門窗、花瓶式護欄、騎樓等建築特色,集西洋和嶺南建築風格兩者於一身。孫中山其中一張廣為流傳的照片(見圖4),便是在一九二四年春,攝於大元帥府這券拱式涼廊之上,旁邊還見到那花瓶式護欄,如今也成了新台幣百元面額鈔票上的照片。

北樓如今用作展覽,而至於南樓,則有一個主題為「帥府百年」的陳列,當中復原了各個房間的原貌,重現了孫中山當年在此辦公和生活的情景。

一樓的房間包括參軍處、衞隊宿舍、武器庫、收發室、金庫、醫官室等。

二樓的房間則包括總參議室、參謀處、秘書處、大元帥府公報編輯發行室。而前三者是大元帥府三大職能中樞,現分別介紹如下:

總參議室(見圖1)是總參議辦公的地方,胡漢民曾任大元帥總參議,孫出外時由胡代行大元帥之職,如今室內的塑像就是胡漢民,當年他與廖仲愷和汪精衛,是孫晚年的三大得力助手,輩份遠要比蔣介石為高。

參謀處(見圖2)則負責為孫中山研究作戰形勢、制定作戰計劃,部署軍事行動,蔣介石曾任大元帥府參謀長,如今室內的塑像就是蔣介石。

秘書處則負責所有文件和命令的起草,召開和紀錄會議,廖仲愷曾任大元帥府秘書長,如今室內的塑像就是廖仲愷。

三樓的房間則包括會議室、孫中山辦公室、卧室、盥洗室、餐廳、小客房、無線電報室。

會議室是孫中山召集軍政要員開會,接見各界代表的地方,孫晚年主張聯俄容共,他曾在這裏接見中國馬克思主義之父、中共創黨元勳李大釗,以及共產國際代表鮑羅廷。

孫中山辦公室是他處理日常事務的地方,確立聯俄、容共、扶助農工三大政策;籌建黃埔軍校;策劃北伐;手書《建國大綱》,都是在這裏。

卧室(見圖3)是孫兩夫婦休息的地方,也是宋慶齡辦公的地方。如今室內的塑像就是他兩夫婦。餐廳(見圖8)是孫兩夫婦用膳、宴客的地方。小客房是孫兩夫婦接待家眷親友的地方,宋美齡到訪時,姊姊就是招呼她住在這裏。盥洗室是孫兩夫婦專用,孫熱愛研讀地圖,就連盥洗室也要懸掛,以備隨時查閱。

〈歷史的風景〉逢周二刊出

撰文、攝影:蔡子強