每年香港中學文憑試(DSE)放榜都有人歡喜有人愁,莘莘學子們可能不禁會問:「到底是誰發明了考試?」1,400多年前,中國人發明科舉,成為了現代社會公開試的先驅。

科舉制度始於隋朝,止於光緒31年(1905年),共1,300年歷史。每個朝代的科舉制度雖各有異同,但同樣是平民做官、光宗耀祖的唯一途徑。清朝的平民考科舉前先要通過縣試、府試和院試三個地方考試,成為秀才以獲取考科舉的最低資格。科舉分鄉試、會試和殿試三個階段,及格者分別稱為舉人、貢士和進士。會試和殿試需要上京城赴考,成功通過考試便可以直接做官,似足現代的公務員考試。

要當進士不容易,以清朝嘉慶25年(1820年)為例,當年只有246人成功,佔當時人口約0.000031%,即百萬中無一,第一至三名分別為狀元、榜眼及探花。只要於地方考試或鄉試中及格,即使不做官也可以找到薪金豐厚的工作。香港教育大學客席講師梁操雅博士指出,部份考生會選擇衣錦還鄉,於鄉下的學校教書。當時的農耕社會,很多人目不識丁,讀書人地位很高,秀才或舉人更可光耀門楣,令很多人改變勞碌一生,踏上出人頭地之路。

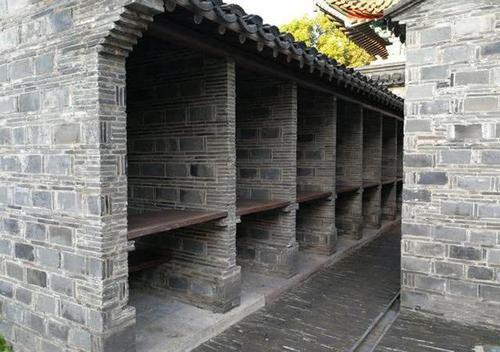

鄉試於貢院舉行,要連考三場,每場三天,凌晨進入試場,白天寫卷,晚間休息,由於中間要兩次換場,因此實際是九天七夜,考試期間都在號舍內生活。號舍就像一間沒門的劏房,每位考生一間,以防互相交流作弊。考生寫卷、食飯、睡覺、去廁所,全都在這間建築面積只有約12平方呎的號舍內,可說是辛苦過坐監。到了夜晚,考生將木板枱跟凳合併,變成一張長約1.3米的睡床,睡覺時連腿也無法伸直。

史上最大的考場江南貢院有20,644間號舍,50多至100多間一排,每排最尾設有一個廁所,如果不幸抽到廁所旁的號舍應試,便得連續數天忍臭答題了。不過,事實上很多考生考試時不去廁所,因部份考場規定,凡是去廁所的考生,都會在其考卷上印上黑圖章,史稱屎戳子,考官見此印便不會批改,考得多好也沒用。所以號舍內設有小壺作大小解之用,但卻要每天聞着自己的臭氣了。

考籃是每位考生必備的工具,內有文房四寶外,還有燭台、煮食爐具、茶盅、茶葉、糕點食物等,並要自行煮食和煲水,就像去露營。另外有些考生會帶釘、鎚子等,因號舍沒有門,需自己動手釘上簾,以避風雨和禦寒。

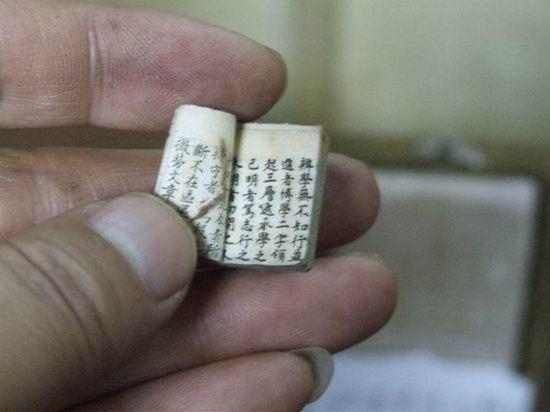

古人的作弊技巧比現代人更瘋狂。考鄉試時間長,考生會飛鴿傳書,跟家中待命的外援聯絡求答案,還會先行抄寫筆記字條,塞在饅頭、糕點、毛筆筆管和蠟燭之中。更進一步的是將考試內容,抄寫在衣物內層上,字體之小讓人驚嘆。另一種做法,同樣於衣物上寫筆記,不過則用了銀鹽這感光劑書寫。只要將衣物對着蠟燭用火烘乾,銀鹽便會氧化變黑,文字隨之顯現,是古代版的隱形墨水。作弊方法如此層出不窮,所以當時的考生進入考場前,要經過比現今嚴格得多的搜查,包括解開髮髻、脫去全部衣服,甚至要被掏耳朵和鼻子,以防內塞紙條,另外糕點食物都要切開檢查。

雖然考科舉沒年齡之限,但女性不可投考,曾犯法、低下階層、家庭中三代中人是妓女和奴隸等均不許應試,不同年代的規條各異。自明朝開始,平民要先進入學校才可報考,學費已是一大門檻。梁博士認為這並非科舉制度的問題,而是社會文化的問題。「中國傳統概念是『惟有讀書高』,這想法已經根深柢固。直至現今,香港社會也承襲了這種風氣。中學文憑考試延續了科舉篩選的概念,但轉變很大。」社會演變,資源充裕下,學生的出路更廣泛,做官不如以往光彩,「學生是否一定要透過中學文憑試來踏上青雲路呢?在現實中有很多例子都反映出,這並非唯一出路。」

記者:黃曉楓