對於73歲的許鞍華成為威尼斯電影節終身成就金獅獎得主,兼為全球首位女導演獲此殊榮,我是意外的,意外在,對比其他香港導演,她一直都不是國際影展的寵兒,又或廣受海外認知。回看她走過的路,也比其他香港同業,來得奇怪,也比較純粹。撰文:月巴氏

記得第37屆香港電影金像獎的一個畫面,頒到壓軸大獎,最佳電影,頒獎嘉賓分別是徐克、嚴浩、章國明、余允抗、唐基明以及許鞍華;結果,得獎電影是,許鞍華執導的《明月幾時有》。

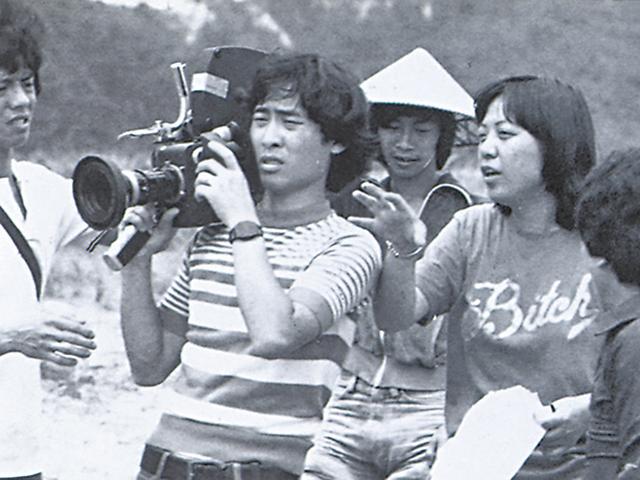

這六位都被歸類為香港新浪潮導演——新浪潮,四十多年前的事了,那年頭的新導演,努力擺脫過去港產片的陋習與羈絆,先後拍出風格鮮明的成名作;當時間繼續走下去,有一些被淘汰,或乾脆轉了行,像上述六位,一直還堅持導演身份至今的,就只有徐克和許鞍華。

低調交好作品

說到徐克,我們很容易就會想起他在各個年代有甚麼賣座大作,以及開創了哪些類型片潮流;但許鞍華,沒有,至少你不會立即想起她拍過哪齣賣座電影,但她又不是那種只拍曲高和寡文藝片的人。她的作者風格一向低調,她一樣會拍類型電影,而且一樣可以拍得好,定時定候就交出作品,驚慄、懸疑、古裝、武俠、愛情統統有,但可以肯定,她從來沒有跟隨任何電影潮流。跟主流,一直保持一點點距離。

在倫敦電影學校讀電影的許鞍華,回港後,做過胡金銓助手,在TVB做過編導,1977年轉到廉政公署拍《ICAC》,翌年加入香港電台,拍紀錄片和《獅子山下》。題材,聚焦本土意識萌芽時的香港。

但許鞍華首部作品《瘋劫》並不是社會實錄,反而是類型片,借用真實案件「龍虎山雙屍案」改編而成的驚慄片,一個因愛恨而引起的慘劇,但在許鞍華處理下,配合西環獨有景觀,拍出一份香港獨有的舊區驚慄感,而當然,陳韻文細緻的劇本亦應記一功。之後的《撞到正》同樣是驚慄片,但許鞍華不是要做驚慄片導演(直到差不多20年後才再拍《幽靈人間》),反而轉拍越南船民問題,拍《胡越的故事》和《投奔怒海》;呼應了當時97恐懼的《投奔怒海》,票房過千萬,更為許鞍華首度贏得香港電影金像獎最佳導演。

女性形象突出

然後在那個80年代港產片盛世,許鞍華沒有參與其中,她(在準備不足下)拍了《傾城之戀》,又成為最早北上拍戲的香港導演,完成了《書劍恩仇錄》和《香香公主》,完成品卻不是日後那種盛行的港產威吔武俠片,反而借古喻今,充滿政治隱喻,但講真,有點兩頭唔到岸。

由80年代中到90年代中,港產片已經先後經歷英雄片、賭片以及古裝武俠片的氾濫與蹂躪,1995年,香港電影市道開始轉弱,許鞍華以《女人四十》,描述阿娥這個平凡師奶的平凡故事,又喊又笑——許鞍華從來都不是要借電影講女性主義,但對比其他同行,她的確刻劃了不少女性形象,就算電影本身未必成功,但當中的女性刻劃還是突出的,例如《阿金》的女特技人,例如《姨媽的後現代生活》那個人財兩失的姨媽;就算拍《男人四十》,真正主角,也是梅艷芳的陳文靖和林嘉欣的胡彩藍。

而我最喜歡的是《天水圍的日與夜》。一個平凡故事,幾個更平凡的中年女人,以一個電視電影的成本,在沒有任何劇情衝突下,如實描述一個偏遠地區的香港故事。整齣戲好像沒有拍下甚麼,卻又充滿了很多意在言外的人情世故。

你有權說許鞍華得這個獎是過譽,但她真的讓我感受到:她一直都是個好鍾意拍戲的人,不計成本大小,不計片種類型,總之,最緊要開到戲。因為電影,就是她的所有。