【有患有備】

確診擴張性心肌病的初期,盧嘉棋(Catherine)心裏充滿問號:「我28歲而已,怎會是我?」她去醫院做心臟復康運動,放眼盡是老人,「試過有婆婆走來問我:『為何你這麼年輕就要來這裏?你爆血管嗎?』我覺得別人的目光是一種批判,似乎是我做錯甚麼,才會得病。」 跟很多人一樣,Catherine都曾以為心臟病只是老人病,不會找上年輕人,誰知她卻險些因此送命。

四年前,當時28歲、任文職工作的Catherine經常咳嗽、氣喘、食慾不振、睡眠質素奇差,躺下時就像在水中窒息一樣,要墊上數個枕頭,方能勉強入睡。正值事業搏殺期的她以為只是工作壓力大,加上不同醫生都說是傷風未清,所以才會出現種種異樣。「既然是傷風,為甚麼會咳嗽不止?其實我知道我的咳嗽跟傷風咳有分別,只是當時卻說不出來。」 她的病徵持續數月,越見嚴重,跟人說話也不能把一句話完整說好,直至跟丈夫到日本旅行時,病情嚴重惡化。

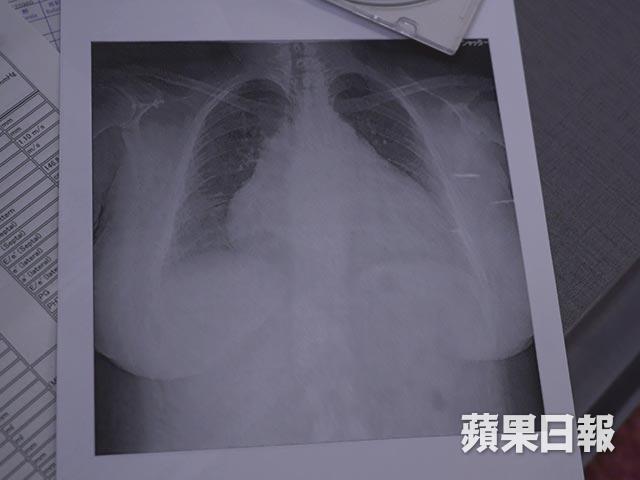

「我們是自駕遊,本來我負責駕車,後來因為精神太差,只好由我丈夫頂上,而我則在旁邊不斷睡覺。」當時,由地鐵站入口到售票機短短一百米距離,她要花上十分鐘才能走完,「我邊行邊停下喘氣,比一個老人家走得更慢。」因為病情太嚴重,她在日本三度求醫,同一所醫院也去過兩次,最後醫生替她照X光,終發現她的心臟出現問題,「心臟大小應只佔整個X光成像的一半或以下,但我的心臟明顯脹大了許多。當時醫生也不敢告訴我,我的心臟功能只有10%,而正常人是50%以上。」她指的是心臟射血分數,這代表心臟收縮功能,一般測量左心室數值,正常人應在50%以上,分數越低,心臟收縮力越低。休養兩周回港後,Catherine確診患上擴張性心肌病,心臟因不明原因異常發大,導致心臟衰竭。

心臟科專科醫生黃品立指,若心臟肌肉比正常發大,且泵血力度下降及減慢,便可判斷為擴張性心肌病。患者常見病徵包括身體發軟、易累、容易暈眩、心悸、容易氣促,嚴重會腳腫及肺水腫。黃醫生指,冠心病、高血壓、糖尿病都是常見病因,不過有部份患者發病原因不明,有機會是遺傳、病毒感染,或進食過不潔食物。黃醫生說:「例如患者曾患感冒,若病毒進入心臟,即使感冒痊癒,其心臟也有可能受感染,繼而引發擴張性心肌病,導致心臟衰竭。這類不明或不肯定病因是相當難追查。」

藥物副作用多 會頭暈禁駕駛

Catherine回港後休息四個月才復工,其間醫生不斷調配合適的藥物份量,讓她好好控制及改善病情,最終目標是減輕至不用再服藥。藥物有不少副作用,如血壓低、頭暈、在漆黑環境視力出現殘影等,Catherine說:「我很喜歡駕車,不過確診初期,醫生說我一定不能再駕駛,因為若果駕車時頭暈,後果不堪設想。」直至有一次因為丈夫太累,不能接送她,她只好硬着頭皮駕車,順利安全回家,其間也沒有任何意外,醫生才容許她繼續駕駛。

不過藥物副作用對她最大的影響,是有機會造成畸胎甚至死胎。確診一刻,Catherine不過跟夫丈結婚一年,「起初打算婚後一兩年就生小朋友,但突如其來的病卻徹底破壞計劃,很不開心和介意。」她續說:「一來藥物毒性太強,二來也怕我心臟難以負荷,所以一定不能懷孕,即使懷孕也要立即打掉。跟丈夫商量過,我覺得他並非介意我不能生育,而是覺得有遺憾。」二人經過近一年反覆思考,終慢慢放下和接受現實,「我們發現兩個人的生活也不錯,有小朋友是bonus,但沒有也不是一個問題。」

健康地吃甜品 行跑步機強化心臟

接受自己患病的事實,Catherine的生活習慣亦開始改變,讓生活重回正軌。她聽從營養師建議,盡量戒掉碳水化合物,改變飲食習慣。她笑言自己是螞蟻,因為她無甜不歡,非常愛吃甜品。「起初我甚麼都不敢吃,因為有很多限制,很影響心情,進食後會有內疚感。」可幸網上有大量資訊,教人怎樣健康地吃甜品,例如以杏仁粉、椰子麵粉、羅漢果糖等材料,取代麵粉和糖等,碳水化合物含量極低,成品味道卻與一般甜品無異。Catherine說:「知道怎樣去吃,而非完全不吃後,我開心多了,對病情也有幫助。」

她亦開始養成運動習慣,會用跑步機和單車機訓練心臟功能,她笑言:「雖說用跑步機,不過我是『行』跑步機,而不是跑的。我會慢慢加快速度及斜度,模擬自己在走斜路,這樣可以慢慢強化心臟。」黃醫生亦指,心臟衰竭患者每日做運動半小時,能減低死亡率達兩至三成,「通常心臟科醫生會做檢查,如超聲波、行路機,甚至核子掃描,判斷患者可以做甚麼運動,適當地慢慢提升強度,令患者身體變好。」

經過數年努力,Catherine病情已明顯好轉,需要吃的藥物少了,亦可正常工作。最近一次在7月中進行的檢查發現,心臟功能已回復至五成。她更開設facebook專頁「心臟很大顆」,分享抗病經歷,「分享自己年輕患病的經歷,同時想聚集年輕心臟病患者,因為我已康復到接近一個正常人的水平,對他們而言,絕對有鼓勵作用。」

心臟很大顆facebook:heartsobig

記者:李煒汯

攝影:周芝瑩、張志孟