【文化地標】

有66年歷史的通德學校位於錦田大街附近,藏身於村屋群之中。四合院校舍中央有一個花圃,樹蔭下一座鞦韆、一輛廢棄電單車、一片小型農田,學生們愛到這個小樂園玩耍和休息。黃偉立在這所學校度過了13個寒暑,3年前由老師轉為校長,除了向巴士公司申請一輛巴士作學校圖書館,2019年初還去了芬蘭取經,把芬蘭教育理念帶到通德學校,於校內推行森林課程。「當地人帶幾歲的小朋友進入森林上課,一起看樹和昆蟲的種類,斬柴、紮營過夜。其實我可以模仿他們。」通德學校被自然環境包圍,擁有先天條件。現時學校上午是學術科目,下午是「樂學時段」,有各式各樣的興趣班讓學生參興,同時包括一星期一堂的森林課程。

學生自信心低 「挑戰令他們大膽好多」

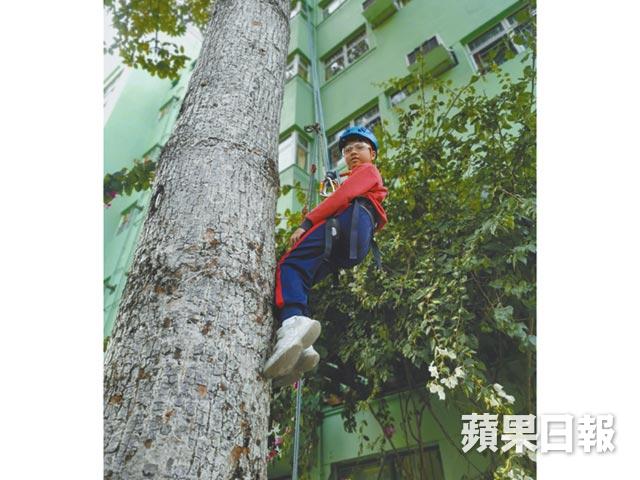

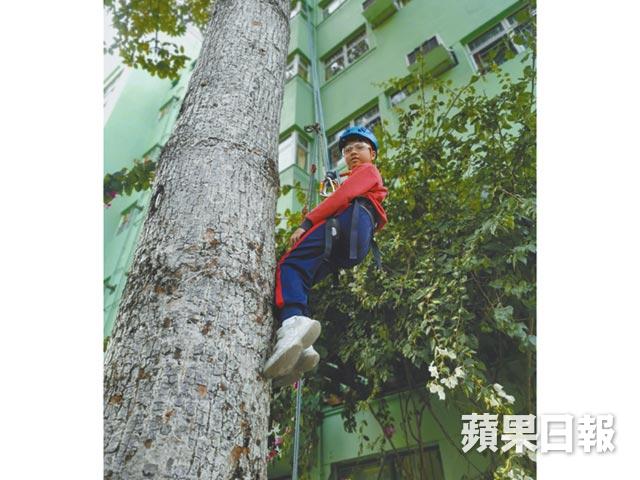

「攀樹、天然濾水器、樹枝風鈴、汽水罐哨子、生火煮食、學習求救訊號……」以前是營地教練的羅Sir如數家珍般介紹森林課程的內容,低年級的課程多由老師帶領,高年級則着重啟發性,所學的內容最終會在六年級的三日兩夜露營中活學活用。採訪當日,三年級的森林課程是製作防蚊包,並由校長及羅Sir帶領,將親手製作的防蚊包派給附近的街坊,學生還琅琅上口地向街坊作講解及自我介紹。羅Sir憶述,起初大部份學生自信心低,不易信任人,森林課程中的挑戰令他們大膽了很多。黃校長覺得錦田「就像個大一點的家庭」,學校附近有鄉事委員會和青年館,有大哥哥大姐姐教功課,成為了學生放學的蒲點。課程包括帶學生到社區表達感謝之心,希望他們會成為關懷社會的人。

一開始推行森林課程時,有老師擔心會少了時間教書,黃校長喜見老師們慢慢適應了改變,主因是大家感受到學生的學習動機大了。現在,老師會嘗試將自己的學術科目配合森林課程,例如英文課內容與環保相關,老師便跟羅Sir一起構思,最後教導學生製作濾水器,並從中學習相關的英文詞彙。

上星期中一派位放榜,通德學校今年有九成半學生獲派首三志願的中學。中文科兼圖書館負責老師楊Sir指:「我們也是主流課程,只是有更多輔助和調適。」學生功課會以程度來分成多個版本,同一張工作紙,能力高的學生提示較少;能力弱的學生會有較多提示。「我們的目標不是推學生升讀Band 1中學,而是提供一個適合的方式給他學習。」

「揸45分鐘車返學 好過做功課至凌晨」

「這間學校能令小朋友想學習!」Brian的兒子Adam是二年級的插班生,小一時入讀着重成績的傳統小學。課堂間,老師問學生青蛙的顏色,Adam曾跟爸爸看紀錄片,知道熱帶雨林中的青蛙七彩繽紛,便回答老師黃色和紅色,誰知老師要求全班同學回答綠色。Brian認為這反映香港填鴨式教育的弊處,「從不讓人think outside the box。」升讀小學一個多月後,眼見功課壓力令Adam對學習失去興趣,即使住西貢,Brian也堅持轉到通德,「我願意每天揸30至45分鐘車,也好過晚上跟他一起做功課至凌晨12時!」

學校最近跟慈善機構合作舉辦網上市集,由學生直播介紹產品,觀眾留言購買,收益用作幫助受武漢肺炎影響的貧窮家庭。學生們坐在鏡頭前你一言我一語,亂中有序地介紹一堆生活用品。沒有KOL般專業,卻多了一份童趣和溫暖,當校長宣佈成功售出手工肥皂,學生們齊聲歡呼拍掌。黃校長相信,未來很多行業會消失,最重要是與時並進,按時代去給予新的教育。

通德學校一級一班,全校183人,黃校長自信地說:「每一位學生都認得,只要建立良好的關係,對處理學生問題和鼓勵學習上有很大的幫助。」楊Sir以往在傳統學校工作,小息時會留在教員室改簿,但現在會選擇走出去跟學生聊天,羅Sir亦指學生偶爾會向他訴說心事,兩位老師直言:「喺度教得好開心!」

記者:黃曉楓

攝影:伍慶泉