【港情講趣】

「大多數人只會從書本上認識香港歷史,對於香港開埠初期維多利亞城的歷史則無從了解。」曾志輝(Micheal)的導賞團由西環的西營盤,慢慢走到中上環,帶我們了解香港開埠初期四環九約、華人聚居、南北行貿易往來等歷史。老字號「美華時裝」,風雨不改為客人度身訂做旗袍。碩果僅存的活字印刷店「光華印務」,積極推動文化保育工作坊。十年後他們可能已完成歷史任務,趁着還看到,一起去探索吧!

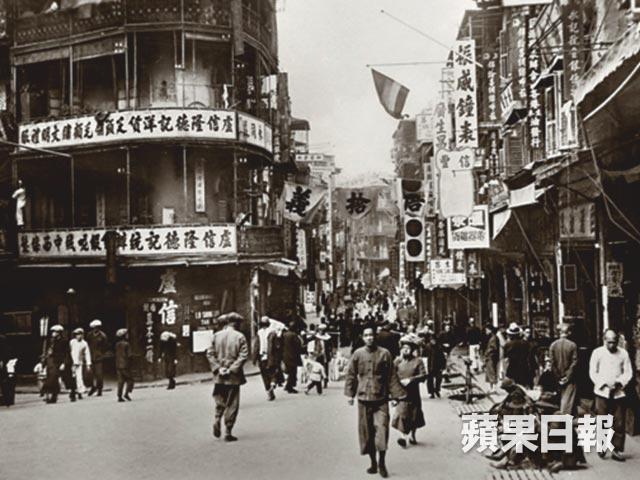

一八四一年香港開埠初期,英國殖民地政府以四環九約作為經濟活動中心,四環代表在西環、上環、中環、下環(金鐘、銅鑼灣一帶),九約是石塘嘴、西營盤、太平山等區域。英政府把四環命名為維多利亞城(City of Victoria),亦曾經是香港的「首都」。當年掌管華人的經濟命脈,是維多利亞城內的南北行,即是上環文咸西街這條參茸海味街。南北行的意思源於南方東南亞以及北方中國兩邊的貿易關係,主要買賣食材柴米油鹽及日用品,慢慢做到轉口經營外滙買賣業務。「南北行由潮州人家族發展,第一個是『乾泰隆』陳煥榮家族、第二個是盤谷銀行的陳弼臣家族。舊時南北行與泰國及新加坡做貿易,手上拿了泰銖或新加坡紙兌換,順理成章發展成今日的盤谷銀行,至今依然屹立在文咸西街。」

成本四千不加價 旗袍客代代相傳

南北行自戰後因為禁運等因素慢慢衰落,而見證南北行變遷的老店,還有這間在二〇年代創立的美華時裝,七十五歲的第三代傳人簡漢榮說:「以前南北行的人,婆婆買旗袍送給媽媽、媽媽買旗袍送給女兒,是一種文化。」

一九四〇年至一九七〇年代很多旗袍師傅走難來到香港,當年美華時裝便有三十人打工。多年來不論任何款式的旗袍都是度身訂做,每一件旗袍都記載一段故事。單單一件旗袍,簡師傅需花上三天時間縫製,以人手挑邊,把紗布、金布、紅布,以熟悉的手藝穿起來。簡師傅的旗袍最便宜賣五千八百元,以人工租金加上材料,保守估計一件旗袍成本需要四千元,哪有錢賺?「沒有新人願意入行,付出時間成本高,收入卻低微。賺不到錢的行業,不久便會被社會淘汰。」問到為甚麼不加價,簡師傅說:「我通常做熟客,一代接一代,沒有理由阿媽做幾千元,阿女做萬多元,自己會覺得不好意思。做生意像做朋友一樣,不會做不高興的生意。」

拒賣五千萬舖 傳承活字印刷

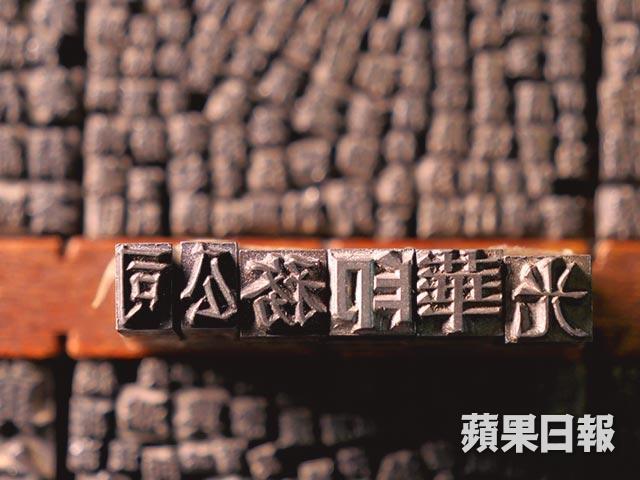

一九五〇年至一九六〇年代香港經濟起飛,當中不得不提活字印刷行業。「光華印務」第二代傳人、六十二歲的任偉生表示:「一九四七年戰後爸爸由中國內地來到香港,一九五四年開設了光華印務。最風光年代,中上環一帶由雲咸街到西營盤,眼見有超過二百間活字印刷公司。當年生意做到冇停手,不論洋行或零售業,都要信封、信紙、卡片、收據簿等。」直到一九八〇年代很多行家被逼遷而離開這行業。今時今日活字印刷已經被科技取代,光華印務的店舖是自置物業,當年以六位數字買下,雖然曾經有人開價高達五千萬頂手,不過任先生卻希望守住本業,始終是從小到大工作的地方,近年更舉辦不同的活字印刷工作坊,分享自己的經歷以及印刷業的興衰。

「每一間老店都有自己顧客或與地區建立關係的模式,看到簡師傅留下老顧客不願意加價,反映了他們做生意的態度。活字印刷店有一個天價舖位,卻堅持保育這個行業。」Michael希望透過導賞團讓人認識香港的歷史,同時反思,保育何價。

「消失的維多利亞城」導賞團

facebook : hkfreetours

記者:翁怡富

攝影:鄧欣、張志孟