【港聞專題】

文字,從來都是極權的大敵。寫作的人都是叛逆的,在大時代裏,他們沒法沉默,以最含蓄的方式讓感情溢出,治癒被抑壓的眾生。淮遠的詩坦蕩、樸實、純粹,每次閱讀都能宣洩抑鬱;黑貓C的推理小說如像剝洋葱,人性陰暗面,一層一層的展現於人前。國安法來臨,儼如在創作者頸上架着刀刃,公共圖書館已展開第一輪「焚書」行動,江湖上的腥風血雨恐怕在所難免。

記者:梁嘉麗

攝影:梁志永 易仰民

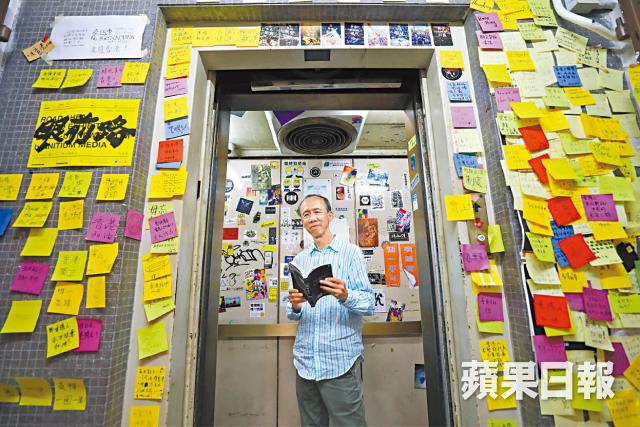

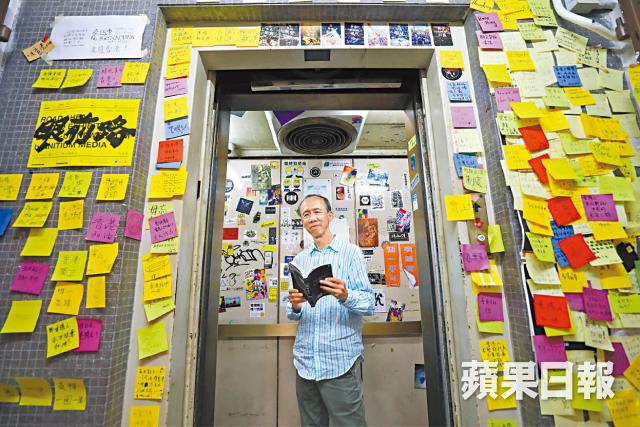

掏心挖肺的作者 淮遠

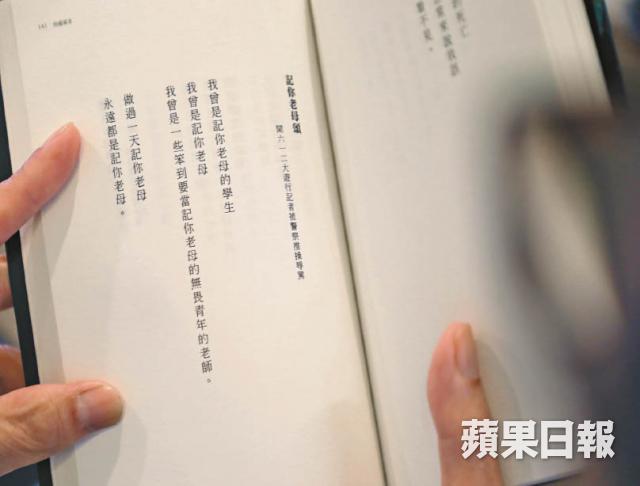

詩人淮遠,過去一年寫的詩,已破了自己紀錄。生於50年代的他,看見政權的種種暴行,心裏一團火終也沒法按住,去年6.12不在港,牽腸掛肚,恨不得立即飛回香港,網上看見記者被警察以「記你老母」問候,他爆發了,立即寫下《記你老母頌》:

“我曾是記你老母的學生

我曾是記你老母

我曾是一些笨到要當記你老母的無畏青年的老師。

做過一天記你老母

永遠都是記你老母。”

他的文字簡樸,絕不矯情,經常一語中的,大快人心。有時關於政治,更多是關於生活,兩者本來也是密不可分。書寫的力量,在於穿透人心,之於作家,更是一種宣洩,每年夏天他都在倫敦度過,去年香港發生的事情,卻令身處異鄉的他,輾轉反側,徹夜難眠,「寫咗出嚟,個心無咁翳住,終於瞓得着」。

視而不見 屬創作者的失誤

大遊行,他有時會參與,更多時候是隔着螢幕看直播,他輕輕搖頭,說這樣更難過,不能身處現場,卻看見了那些令人震怒的場面。夜深了,香港人經歷了多少個無眠夜,太多感情需要發洩,滿腔憤恨,只能啞忍,他坐在電腦前,默默的寫起來,在社交媒體即時發表。

詩歌是含蓄的,淮遠的文字,能治癒無眠之人,寫到人們的心坎裏,寫出人們的鬱結,成了人們的眼和口,「朋友話自己唔善於表達,睇完我嘅詩對情緒有好多幫助」。他的本業是記者、編輯,半生浸淫於油墨中,是忠實報道事件的人,退休後每天上茶樓喝茶,仍會讀報,對文字,他依然懷着信念。

反叛的基因,在他的血液內一直沒有離開,他曾於《70年代》雙周刊做編輯,因這本雜誌而聚集的年輕人,被視為激進分子、反建制、無政府主義者,這本「半地下」刊物是當時知識分子的啟蒙。

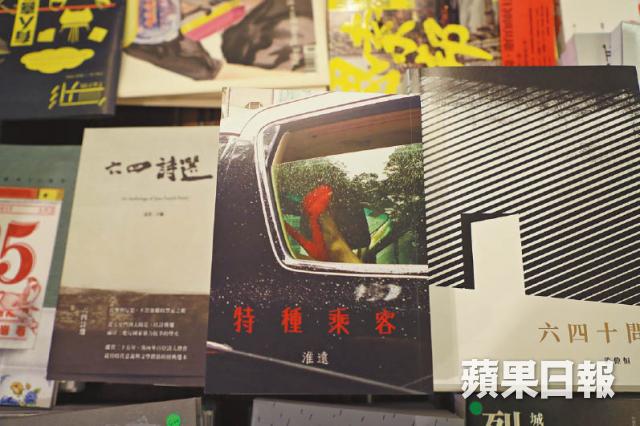

在最新的詩集《特種乘客》中,他寫下了被捱打的青年、赤身露體的少女浮屍、被黑警撲倒的中三仔,以溫柔的文字反抗,他在「前記」中寫道,覺得自己是「貪吃貪玩、好逸惡勞的普通混蛋而已」,但「50年後的另一場反抗讓我明白,要暫時不做混蛋了,要暫時當一個張大喉嚨的多產詩人」。隱約還能看見,那個50年前伏在案頭,默默筆耕希望以文字改變世界的小伙子。

藝術應否觸及時政,是一場永恒的辯論,有人認為文學藝術理應保持純粹,他卻覺得根本不可能抽離,他寫六七暴動、六四、回歸、雨傘革命,覺得文學難以只談生活,而排斥、篩選政治,「出街買棵菜都會受世界經濟、其他地方嘅社會運動影響,今時今日還可以視而不見?咁就係文學創作者嘅嚴重失誤!」刻意於作品中避談社會狀況,淮遠感慨,這就是對不起讀者,因為讀者就是要看見作者的內心,隱瞞、遮蔽,反而顯得不真誠、不真實。而他,就是那種掏出心肺讓你靠近的人。

文學是不公義的反抗

國安法逼近,無論是用詞還是意念,他的詩作都明顯傾向無權者一方,「黑警」二字坦誠地出現,警暴場景與被壓迫者的血污一再如夢魘般浮現,問他是否害怕秋後算賬,他答得利落,「無得驚!如果自己已成為目標,即使無做過,都會有罪名加諸自己身上」。

過去不能改變,未來卻有太多未知,抗爭讓創作者靈感如泉湧,刀刃已稍稍擱在頸邊了,淮遠說自己不會噤聲,這些一切都是他創作的原動力。他提到《安妮日記》的作者,匿藏的安妮寫下日記,本來也不是寫給後世的,卻成了歷史的紀錄,「覺得有危險,可以寫畀最親近的群體,哪怕只有太太讀得到,最壞都可以回到70年代咁,印刷紙本喺圍內發表,幾個人都可以滿足我嘅創作慾」。

他是一位溫文的先生,他的散文和詩,沒有聲嘶力竭,卻偶爾暗湧,以文學作矛,攻堅政權,「我一定繼續寫!文學係對不公義嘅反抗,就算呢刻我發表唔到作品,但唔代表未來唔可以,要讓作品流傳下去」。哪怕將來的社會環境不利創作,他覺得在這樣的時代裏,更需要文學,更需要如實的記錄,「呢一代睇唔到,第二、三代都會睇到。爭取自由、公義,所有人都有權做」。

以故事記錄現實 黑貓C

遊行後的黑夜,一個被趕出家門的少年,倒卧於公廁的血泊中。而殺死他的,不是那個手執利器的兇徒,是惡意。

《崩堤之夏》成書之時,正值去年反修例運動最火紅時刻,作家黑貓C的心情很差,他決定寫作,抒解心情。書中六個角色,六個背景,其中二人是警察,還有參與運動的抗爭者和學生記者。這是一個虛構的故事,卻又真實得令人不寒而慄,兇案發生在公廁,而公廁外就是被人鏟除的連儂牆。少年被殺後,持不同政見的父母視而不見,不願再談及兒子的種種,當初揚言「死咗都唔會理佢」卻一語成讖。

殺人不一定用兇器,兇手亦不一定是行兇者,最邪惡的,卻是人的惡意,能驅使人走進萬劫不復的死胡同。過去一年,香港人浸淫於惡意情緒中,看見黑衣少年就破口大罵,光天化日下刀光劍影,貼海報亦能招致惡意,被人劏肚腸臟橫流。

推理小說着重殺人動機,政見不同作為一種動機,也許過份簡單,但經歷了一整年的運動,這種令人難以理解的殺人動機一再出現,現實比小說更殘酷。「落手嘅人唔係兇手,背後其實發生緊咩事?喺連儂牆發生的暴力,不斷重複,唔係個別例子,好明顯係有系統性,將呢啲事放返入個大環境,係影射社會發生嘅事」。

拒絕遺忘 讓真相繼續清晰

打着「反送中推理小說」旗號,書中還有不少抗爭場景的描述,大部份發生於6至8月,他說由6.12至8.31這段時間,運動變化最大,由唱聖詩到街頭抗爭,一發不可收拾。一年後讀到這些事件,發現不少細節經已忘記,人的記憶力,很脆弱,30年後,也許再沒有人知道真相,真實變得模糊,甚或被刻意篡改,就如31年前那場春夏之交發生的廣場運動。

人與政權的鬥爭,就是記憶與遺忘的鬥爭。抗爭下去,就要努力拒絕遺忘,雖然是小說,他卻選擇把事實詳盡的寫下,好些枝節勾起了讀者的回憶,而他說自己只是一個寫故事的人,不是紀實,只記錄人的感情。

「過去一年我哋沮喪、傷心、憤怒,人物有呢啲感受,讀者會有共鳴。新聞記錄客觀事物,小說就傳播人嘅感情。」小說的人物,沒有黑貓C的影子,他甚至沒有把自己的感覺代入任何角色,亦一再強調,自己是一個「戴面具寫作」的人。

寫小說前,他在銀行工作,就在中區上班,六年前夏慤道那句「We'll be back」,他歷歷在目,今天他早已放下領帶,穿上印有貓貓樣子的黑衣,當起作家來,而在來勢洶洶的國安法面前,他說自己「無驚過」。

警察是殺人者還是執法者?這個世界不是非黑即白,可憐之人必有可恨之處。執法者的心理陰暗面籠罩着故事中的各人,乃至這個充滿惡意和殺機的城市,而政權憑藉執法之名箝制市民自由的情節亦有不少,眾人活於惶恐中,越是追查下去,越覺得心寒。

專注寫作 拒自我審查

這樣的故事,即使不怕被秋後算賬,未來能否繼續寫,也是未知。他認為恐懼是沒有用的,「幾個人嗌吓口號都可以被捕,若政府想用某條法例對付某啲人,係欲加之罪,我唔想擔心一啲未發生嘅事」。

縱使國安法通過,文字用語和故事取材上,他不會避忌,倒是怕連累出版社,這本小說於台灣出版及印刷,他堅信,只要出版社編輯覺得沒有問題,自己就不想事先自我審查。身為作家,他先不去想出版的問題,首先是專注寫作,因為害怕已沒有用了。

「去年發生嘅事,相對政權咁大嘅力量,我哋嘅力量好微小,抗爭係困難,但兄弟爬山,我只係做返一個作家的角色,想用呢個身份做返啲嘢。」

十年前,作家都說香港是「禁書後花園」,很多國內無法出版的書,都會在香港出版和印刷,銅鑼灣書店事件後,禁書後花園不再,寫作自由迅速收窄,百花齊放的景象,也許已成絕響。我們只能哀悼一個逝去的年代,自由之夏,成了崩堤之夏,未來,我們終要迎接恐懼之夏。

《崩堤之夏》選段

我的戰友還在戰場上,我們的戰爭還沒勝利。我們曾經相約,希望當抗爭勝利一天,我們能夠在「煲底」脫下面罩,互相擁抱,問一下對方名字,然後相視而笑。在這一天來臨之前,我已經決定了:寧鳴而死,不默而生。

我已經失去父母,失去溫暖,失去前途……唯獨是香港,我不能失去。香港是我的家,為了香港的前途,我死是義無反顧。

我從背包拿出紙筆,忍着手腕的疼痛,寫下覺悟的誓言。

「當你們收這封信的時候大概我已經不在人世……對不起。」

數小時後的凌晨時分,柴進賢的屍體被發現倒躺在公園的公廁內,全身多處刀傷,當場喪命。