可能,因為口味,實在覺得《超能復仇》(Upgrade)好好睇。好睇在那個近未來世界的塑造、好睇在那幾場不留手但又不濫的暴力,也好睇在利雲紐(Leigh Whannell)終於寫出拍出屬於自己的故事與格調,而不再是純粹作為溫子仁昔日戰友這身份被認知。

撰文:月巴氏

是的,利雲紐正是《恐懼鬥室》(Saw)編劇(也是其中一個演員,負責被Jigsaw禁錮)。回到2002年,他和溫子仁在墨爾本拍了一條7分鐘短片(後來被稱為《Saw 0.5》),闡述《恐懼鬥室》概念,寄去荷李活,結果被睇中,得到一筆資金,完成了票房奇蹟《恐懼鬥室》,以及為電影公司開展了一個賺錢franchise。

二人繼續開發新故事,例如《奪命鬼娃》(Dead Silence),借腹語木偶說了一個恐怖故事,並秉承《恐懼鬥室》傳統最後來一個大逆轉;還有《兒凶》(Insidious),一個新時代驅魔故事,成功延伸成一個系列。利雲紐首次執導,就是2015的《兒凶第三回》(Insidious:Chapter 3)。獨立睇,普普通通還可以,但一拍埋溫子仁執導的頭兩集,立即感到懨悶。即使票房評語都尚算不俗,但似乎,純粹基於系列效應。

以肉體帶出恐怖

當溫子仁已成為A級片大導演,利雲紐繼續思考自己的路,思考結果,分別是今年初上映的《隱形客》(The Invisible Man)和2018年的《超能復仇》——冇錯,《超能復仇》是舊戲,是利雲紐確立個人風格作品。確立了甚麼風格?以科幻帶出驚慄,以肉體帶出恐怖。

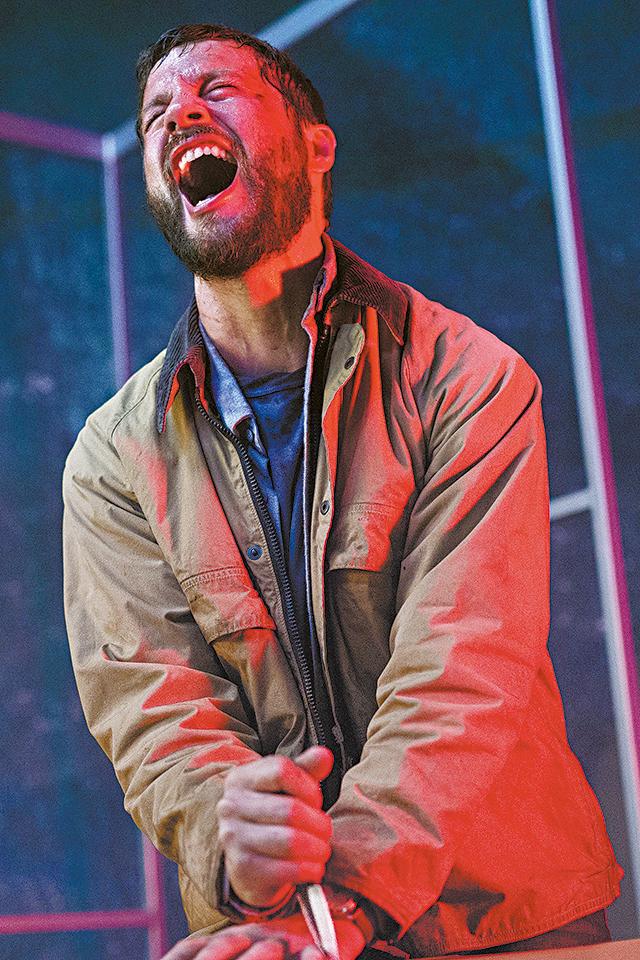

故事設定其實不算新:一個因意外引致四肢癱瘓以及妻子被槍殺的不幸男子Grey(Logan Green飾),得到一個青年發明家幫助,植入晶片喚回活動能力,但同時,一把自稱「STEN」的聲音在他腦中響起……在「STEN」聲音導航下,Grey逐步查出當日那宗意外的殘酷真相——故事,只能說到這裏。

成本低廉不豆泥

利雲紐將這個故事,放置在一個cyber punk未來世界,世界已經high tech起來,車可以飛,可以靠人工智能操控,而人類肉體,更可以改裝,例如手,可以加工改裝成一把槍,子彈從虎口射出:利雲紐的科幻,不在展望未來,而是提供驚慄,再結合已經甚少人願意玩的body horror,綜合成一齣有解謎有動作有bloody,最後仲有埋個twist的科幻驚慄body horror電影——而且,仲要低成本。出錢製作的,是Blumhouse,一間出了名用低成本呈現創意而且命中率極高的公司;《超能復仇》的成本,只有300萬,但當中的科幻景觀,不只不豆泥,仲有點grand,一切全靠精準的美術設計。

《超能復仇》所呈現的科幻驚慄延伸到《隱形客》。我們都知,《隱形客》原本是屬於「Dark Universe」的大製作,但首作《盜墓迷城》(The Mummy)衰得太徹底,《隱形客》變為Blumhouse的700萬小本作,但利雲紐改變了約定俗成的隱形概念──隱形,不再是服用或注射甚麼藥水,而是動用一件工具,工具本身,就滲出變態的body horror味道。利雲紐將「監控」,附加在「隱形」上,隱形目的,不只是隱形。

返本歸初,都因為他和溫子仁拍了《Saw 0.5》。《恐懼鬥室》拍攝背後的真人真事,向來被我當成勵志故事,而更難得的是,故事得以繼續發展,溫子仁和利雲紐都能獨當一面。