【歷史的風景】

國父孫中山曾經十次發動起義,可惜十次都失敗(最後功成的武昌起義並非由他所發動)。十次起義中最後一次,也是最大那一次,就是1911年的廣州起義,後世又稱之為黃花崗起義。黃花崗起義名垂千古,除了革命英烈的事蹟之外,還有兒女情長的故事。

孫當時有兩大左右手,分別是「武將」黃興,以及「文將」宋教仁。這次起義由黃興所領導,這一役裏黃身先士卒,勇猛過人,甚至當右手食指和中指被敵軍射斷時,他隨手撕下塊布包住傷口,竟然用無名指便繼續扣動手槍板機,繼續槍擊殺敵。但因為四路義軍中,竟然有三路按兵不動(或曰「縮沙」),於是寡不敵眾,再加上拉雜成軍、武器不足,結果功敗垂成。

革命姻緣 寡婦救黃興

事敗後,黃興逃離廣州,但因指傷而失血過多,身體極度虛弱,同袍委託一位同情革命黨的寡婦照顧他,在清廷大舉搜捕下,她冒險帶他偷渡到香港,到了醫院接受治療,卻被要求動手術前必須要有家屬簽字,但臨急臨忙,哪來家屬?好一位巾幗英雄,當機立斷,便說:「我是他的妻子,我來簽。」手術後,黃知道此事,說:「一個寡婦為了救我,甘放棄自己的名節……那我黃克強(筆者按:黃興字克強)只能用一種方式表示感激,還有負責了。」出院後兩人便結為夫婦,並相濡以沫,白頭到老,妻子且堅定支持黃的革命事業。這位巾幗英雄名字叫徐宗漢。

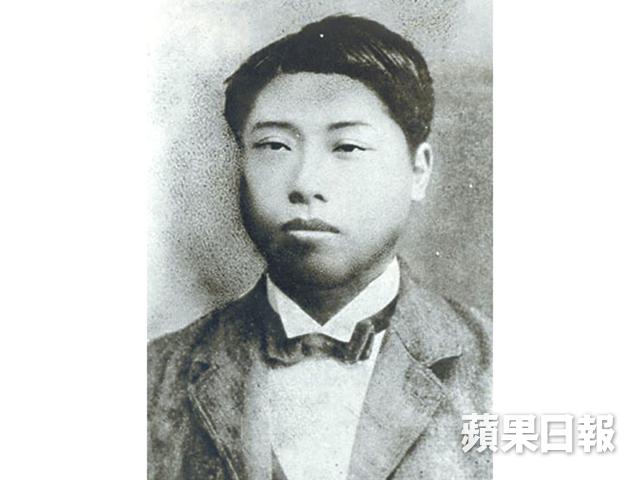

黃花崗起義,不錯造就了黃興這段浪漫的革命姻緣,但犧牲的卻更多,很多年輕志士為此喪失寶貴生命,從此與愛人永訣。其中最廣為人知的,莫如是林覺民,他之所以久久仍讓後世惋惜不已,是因為他寫下了不朽的《與妻訣別書》,讓大家體會到一個本來有着美好人生、愛情、家庭的年輕人,如何為了天下人的幸福,而甘願捨棄兒女私情。信中看到他的痛苦掙扎:

「吾自遇汝以來,常願天下有情人都成眷屬;然遍地腥膻,滿街狼犬,稱心快意,幾家能夠?」;

「吾充吾愛汝之心,助天下人愛其所愛,所以敢先汝而死。」

這些話說來情真意切,讓人看後無不動容,不愧為不朽的情書。林慷慨就義後兩年,太太也鬱鬱而終,兩人在彼岸再重聚。這位苦命女子名字叫陳意映。

浩氣長存 國父親書牌坊

起義失敗後,同盟會會員潘達微冒死四出奔走,收集了七十二具烈士屍首,並把它們安葬於紅花崗,但潘認為黃花比紅花更優美,更能代表烈士的精神,因此在介紹烈士安葬情況時,把紅花崗易名為黃花崗,從此改名沿用至今。

辛亥革命成功,民國成立,一九一二年,廣州政府撥款十萬元在原墓地上築建烈士陵園,孫中山更親自在這裏種植了四株松樹,以象徵烈士堅忍不拔、正直勇敢的精神,並為墓園親書「浩氣長存」四字。

如今要到這烈士墓園十分方便,因為廣州地鐵便設有「黃花崗」站,在那裏下車,不用五分鐘腳程便到,墓園入口那巍峨聳立的牌坊,以及孫中山親書的「浩氣長存」四個大字(見圖7),旋即映入眼廉。

走過牌坊後,是一條寬敞的中央步道,向前直走,就會見到「七十二烈士墓」(見圖1)。

在墓後,就是整個烈士墓園的核心建築「紀功坊」(見圖2),當中同樣見到由孫中山所題的「浩氣長存」四個大字。紀功坊上半部由七十二塊青石叠成崇山形,象徵七十二烈士,每塊青石亦分別刻上當時國民黨海外各地支部名稱和個人名字,作為對他們捐款建設墓園的鳴謝。

紀功坊上的橫額,是由國學大師章太炎所寫的十二字篆文:「締結民國七十二烈士紀功坊」,最上面屹立着自由女神像(見圖3),表達了這些志士是為了建立一個自由、平等、民主的國家而奮鬥、奉獻,和犧牲。這個自由女神像,讓人想起屹立在美國紐約海港的自由女神像,相信當中不無模仿之意,但能夠在中共治下,尤其是經過文革等狂飆,仍能未遭破壞,也算是一幸事。

收集屍首 賣樓置地葬烈士

必須一提的是,說是七十二烈士墓,是因為當年潘達微共收集到七十二具烈士屍體,但起初仍未盡知他們姓名和生平。民國建立後,為此作出調查,於一九一九年查出當中五十六人姓名,再到一九二二年,又查出當中十六人,遂達七十二人的總數,於是立碑紀念(見圖5),但到了一九三二年,又再查出還有另外十三人,於是再立第二碑以作紀念(見圖6)。因此,雖說七十二烈士墓,但黃花崗起義一役從容就義的,其實,起碼有八十五人。

最後,也要一提的是,當年潘達微冒死四出奔走,收集了七十二具烈士屍首,並以房契作抵押而購得紅花崗,安葬了他們,這位義人後來也安葬於此(見圖8)。

至於孫中山當年親自種植的四株松樹,經歷百年滄桑之後,已經凋謝。二零一六年,在紀念孫中山誕辰一百五十周年時,墓園邀得其後人孫國維在此再種植了另外四株紀念樹,就在潘達微墓旁不遠處。

墓園內還有默池(見圖9)、龍柱(見圖10)、碑廊、紅鐵門(見圖4)等建築,都是頗有建築特色的看點。此外,除了在黃花崗起義犧牲的烈士,民初很多功在家國的人物都葬在這裏,他們的墓塚各有特色,注入不少傳統中國建築風格,頗值得細看。

〈歷史的風景〉逢周二刊出

撰文、攝影:蔡子強