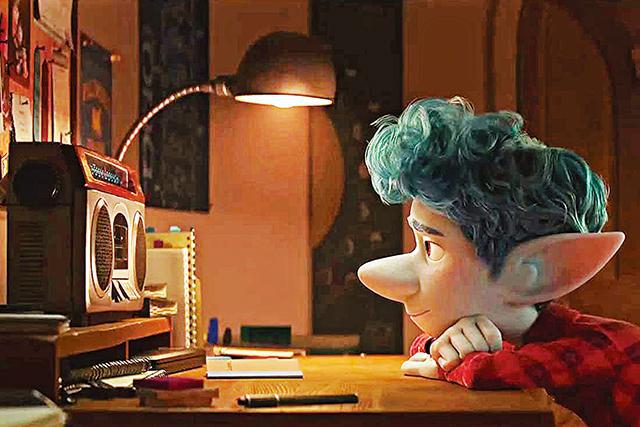

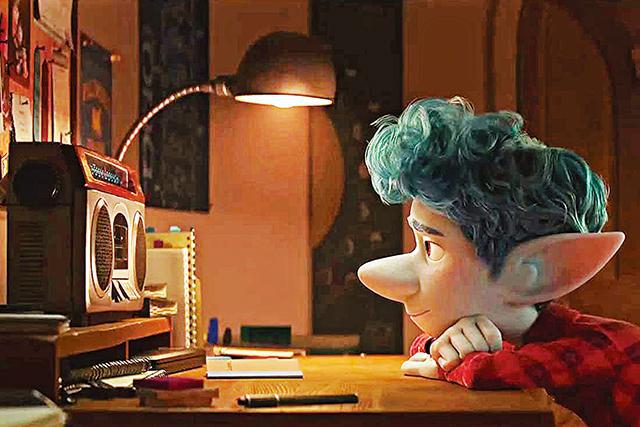

《1/2的魔法》(Onward)散場一刻,感受就像過往睇Pixar其他出品,有感動,有失落,而綜合來說是:溫暖。

我承認,溫暖的感受,好大程度是基於結局的悉心安排(甚麼安排?不穿橋了):主角Ian,終於在這次冒險旅程中變得成熟。

我自然不會知道小朋友入場睇《1/2 的魔法》會有甚麼感受,但如果由一個不太明白「失去」是甚麼滋味的小朋友去看,的確難以明白Ian和阿哥Barley的心情——畢竟對一個正常小朋友來說,他是以「加數」的方式去過每一天。

彌補父愛的遺憾

而Ian這個少年,由小時候開始,生活中便被「減」去一個重要人物:父親。這其實是導演Dan Scanlon的個人真實經歷。早在導演1歲時,爸爸已離世,所以自小他就有個問題:Who was my father?到了少年時,親戚給他一餅cassette,一餅錄下了他爸爸生前聲音的cassette,當中只有「Hi」與「Bye」,這兩聲「Hi」與「Bye」,便構成了Dan Scanlon對父親的唯一或所有認知。

正如大人買玩具是為了彌補小時候冇玩具玩的遺憾,創作《1/2的魔法》,也可說是Dan Scanlon給自己的一次彌補,只是這個彌補的起因,實在有點匆忙(我不想說求其,但又的確有點求其):在一個魔法曾經存在,但已經冇人再用的現代世界,Ian生日當天,得到父親留下來的魔法杖,於是同哥哥決定變爸爸出來,但結果只變出下半身——至於父親為何要留低支魔法杖?自出娘胎以來都未用過魔法的Ian點解識用魔法?我們不知道,嚴格來說是Dan Scanlon根本沒打算讓我們知道,而只想我們快一點follow兩兄弟腳步,開展一場魔法旅程,盡快讓故事進入直路。

預期之內的冒險

問題是,這場冒險,其實不算太精采(尤其當你對比《玩轉腦朋友》那段冒險時),一切危機一切轉折,都甩唔到一種預期之內的感覺——當然,還是精采的,只是連這份精采,都屬預期之內。

於是真正的着墨在於兩兄弟的關係上。細佬Ian,內向怕醜,做決定前永遠諗清諗楚慌失失;信奉古老傳說的阿哥Barley,做事憑直覺,盲舂舂——你可以預期,二人共同展開的這場冒險,將會是理性與率性的對峙,衝突,也是因此而起——當Barley的率性決定到最後被發現失效,細佬Ian終於忍唔住說出口,這個阿哥根本就係廢,這個指控,正好刺痛了Barley——他表面上冇有怕,其實一直對當日沒有入病房看父親最後一面而耿耿於懷,耿耿於懷自己的懼怕,怕見到插滿喉管的父親。

《1/2的魔法》肯定不是拍給小朋友觀看的動畫(咁當然,小朋友睇完應該都會開心的),反而是一次成長的呈現:成長就是一件注定不斷承受失去、注定不斷出現遺憾的事;持續的陣痛,是成長的必然。

所以,即使故事起圍和發展都不算精采(尤其對比Pixar過去的成功作品),但到最後,當亡父的上半身終於現身了(這是預料之內的發展),當我看到Ian為Barley所做的那個悉心安排(這不是預料之內的發展),我還是感到溫暖——Ian終於明白成長是甚麼一回事,他長大了。

沒有魔法能幫助成長,成長是心智的實牙實齒磨煉。