【遊嚐假期】

香港有兩個梅子林,一在沙田一在大埔,後者其實近沙頭角。前往這條客家古村,路途轉折,看到荒村變藝林,飛奔到壁畫前打卡,鑽到馬騮架狂影相,再走一陣子到蛤塘吃即摘即煮農家菜,一切都因為有村民的努力,期望吸引更多人來探秘,在頹垣敗瓦中尋寶。

位處新界東北的梅子林及蛤塘屬於慶春約七村的其中兩村。「慶春約」包括荔枝窩、梅子林、蛤塘、鎖羅盆、三椏村、牛屎湖和小灘。以前新界村落為了治安和生活需要,希望鄰近村落可以守望相助,因此結盟為夥伴,稱為「約」。

要去梅子林和蛤塘首先要由馬料水乘船到荔枝窩,再步行20至30分鐘,一步入梅子林便會看到一排排梯田,往村口的荔枝大樹前進,映入眼簾是多幅壁畫,再往前走便到梅子林故事館。這個故事館去年才開幕,來到這裏才知道,梅子林是一條有近400年歷史的客家古村,後來居民因為交通不便,才逐漸搬離梅子林,令這裏荒廢了30多年。

活化梅子林 壁畫打卡吸引人流

跟沙頭角文化生態協會主席李以強(Charles)聊到梅子林的特別之處,他說:「在地理位置上梅子林在半山腰,可以說有好處也有壞處,因為交通不太方便,但也因為它位置偏遠,整個自然生態及環境保留得很原始,生態品種也很豐富。」

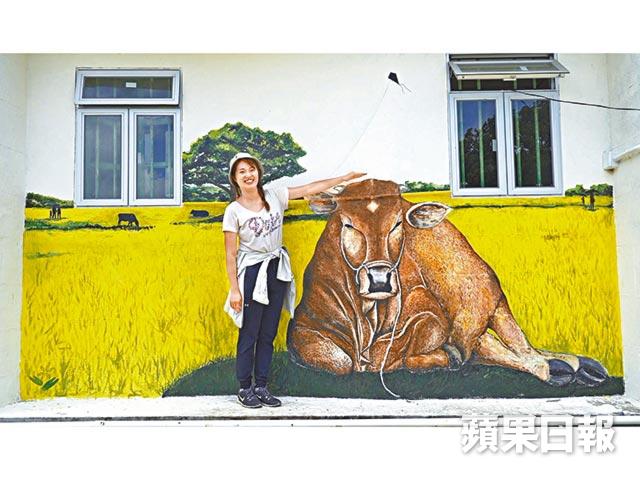

去年他們以「天.地.人—梅子林藝術活化計劃」申請香港大學舉辦的永續鄉郊計劃,希望吸引更多人認識梅子林。Charles續說:「最容易吸引人們打卡是一些有特色的藝術作品,包括壁畫,畫家除了以生態環境作題材,更與村民聊天,了解他們的生活點滴去完成畫作。

之後Charles向我介紹梅子林村長曾玉安,曾村長從小在梅子林長大,在40多年前已經搬出市區,但一直有經常回來看看。「最荒蕪應該是1985年1990年,我記得當時道路長滿了樹,要捐窿上來,很困難。」曾村長回憶道。1990年他開始做村長,已跟政府反映要清理行人路,但政府只處理公眾地方,村內範圍要靠村民自己去清理樹木雜草。不過幸好這十多年多了義工和一些關心鄉郊團體的幫忙,才有現在這樣的梅子林。現時只用藝術來活化,曾村長認為不足夠,他笑說:「可以更多元化,歡迎多些人來,大家可在梅子林中發揮想像。」他覺得城市人不會只活在繁華都市內,閒時也走走鄉郊,所以怎樣將鄉郊活化,與更多人分享,是曾村長的最終目標。

愚公移山13年 回流村民家常炒菜樂

離開梅子林,出發去找發哥發嫂醫肚!走20分鐘,就到達蛤塘「發記士多」,老闆范運發是「回流村民」,跟太太發嫂假日會煮幾味農家菜。夫妻倆在家園附近種植了很多蔬果,有豆角、茄子、青椒、荔枝、沙糖桔……不用下山,也自給自足。

發哥發嫂好客,經常宴請親朋,加上農家菜特別,吸引不少遊人來到蛤塘,希望一嚐發哥發嫂的廚藝。不過吃甚麼全看時令,當天我們吃到肉碎炒茄子、蒜蓉炒豆角、青椒炒牛肉及家鄉炒米粉。雖然都是家常小菜,但所有蔬菜都是即摘即炒,真正farm to table,十分新鮮。

比起梅子林,蛤塘較後期才有人居住,也有超過100年歷史,但在1976年開始荒廢,因為村民都移居海外或搬出市區。

13年前,發哥回到蛤塘,眼見這裏一排排村屋破爛不堪,長滿樹和雜草,心痛不已,於是立定決心復村,發哥說:「這裏的村民一年最多回來一次,就是重陽節回來拜山,他們去了外國,一定不回來住。我住在香港當然想復村,因為自己在這裏出生,一定要搞好這個地方。」

過去13年,發哥發嫂像愚公移山般,逐樣家具電器雜物由市區帶來蛤塘,「單是搬水泥已經很辛苦,一包重100斤,搬不動就在荔枝窩碼頭找木頭車推上來。譬如拿10包,我跟發嫂一人一半,在碼頭拉上來。你說辛不辛苦?遇到樓梯都要抬上來。」發哥指一指外面一間小屋,說用了125包水泥修復,很難想像如何搬,更難想像如何生活,因為電力都是去年再接通。記者問發嫂覺不覺得這樣做很辛苦?她笑說:「嫁了給他之後,他說要回來復修。我看一看,嘩,真的給他欺騙了!」有時更會問發哥為甚麼要這麼辛苦,但丈夫一句「因為喜歡這個出生的地方」,發嫂便不再多問,繼續默默手挽手重建。發哥喜歡蛤塘,發嫂喜歡發哥,全因為「喜歡」,兩人堅持到現在。

勞碌大半生,發哥及發嫂說現在對蛤塘要求不多,最希望有以下三樣東西:一條寬闊的道路、公廁及街燈,因為這正是蛤塘最缺乏的。最後,記者再問發哥發嫂,他們可以住在這裏多久?發哥說:「可以住一輩子,住到離開,走不動時。」若年老無法下山,發哥又怕不怕呢?發嫂這個時候說:「我較年輕,到時我可以拿手推車載你。」聽起來簡單利落,但卻包含着滿滿的愛意。

記者:鄭煒霖

攝影:蕭志南、許先煜