【文化地標】

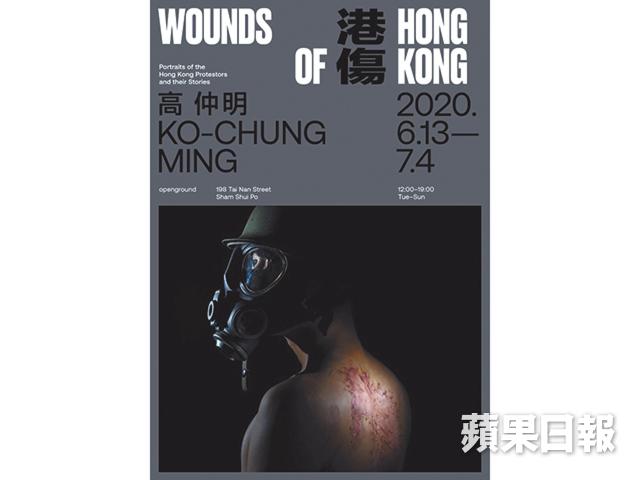

不熟深水埗的人對大南街或者沒太深印象,距離港鐵站有一段距離,匆匆走過可能只當是尋常舊區。不過最近每逢周末,這一帶都聚集了不少年輕人,更會看到一些小店外出現人龍。他們或者是來喝咖啡,或者是來看展覽。Openground和合舍這兩間座落大南街的複合藝文空間,最近都舉辦了和抗爭有關的展覽,前者的「Wounds of Hong Kong 港傷」攝影展展出攝影師高仲明記錄抗爭者傷痕的得獎照片,後者則和「黃色文創圈」合作舉辦「微光之城」展覽,在抗爭一周年展出14個不同創作單位的作品。

記者訪問了Openground負責人Keith Lam,他認為「本地或者有其他展覽場地,但大南街珍貴的地方,是在狹窄的空間嘗試表達出深刻的議題」。廣闊的空間不一定自由,反而真正的創意往往是在有限的空間磨練出來,經歷過去一年的香港人應該能明白,大南街狹小的展覽空間會比尋常藝術館更合香港人口味。

哪到底有多狹窄呢?Openground地下是一間cafe,「港傷」攝影展在2樓的展覽空間展出,其實說穿了,展覽空間是只有數十呎的閣樓,不過你不會像去中環藝廊那樣手足無措,展品都擺在你眼前可及的位置,能夠近距離欣賞,十多分鐘夠你逛完,而且展覽部份免費入場,而光顧cafe則是另外收費,之後還可到附近的小店繼續一天的行程。

專注設計 黃黑海報率先展

至於選擇大南街開店的原因,Keith很老實地回答:「因為租金便宜。」其次是深水埗有一種創作氣氛,「從事創意工業的人一定會蒲深水埗,可能來買布、買皮革、買電子零件。大南街特別的地方是來到這裏路突然開揚了,不似附近的街道狹窄。大家常說需要一個空間,空間可以是物理上的空間,也可以是說自由的空間。」

大約在四至五年前,深水埗出現了不少賣手作或皮革製品的文創店,Keith和朋友也在Openground現址開設Common Room,都是cafe加藝文空間。藝術家朋友王天仁本來想在港島太平山街開類似店舖,但撞正PMQ附近一帶租金大升,他只好打消念頭,來探望Keith時也對大南街一見鍾情,相隔幾間舖的距離開了合舍。Keith指這幾年也有不同的嘗試,舊店給人的感覺是甚麼都做,欠缺重心,所以租約期滿後Keith在2018開設Openground,希望將重心放在推廣設計方面。

「賣設計書的地方都執笠,香港有很多藝術空間,但專做設計的可能只佔99分之1,希望這裏能填補空缺。」所以在外人看來都是差不多的文青cafe,但其實各有主題,Openground舉辦的展覽希望能和設計相關。「我們第一個和運動相關的展覽是去年的『Yellow Objects』,是一班設計師對當下的狀態有些感覺,於是用黃色和黑色設計出18張海報。」

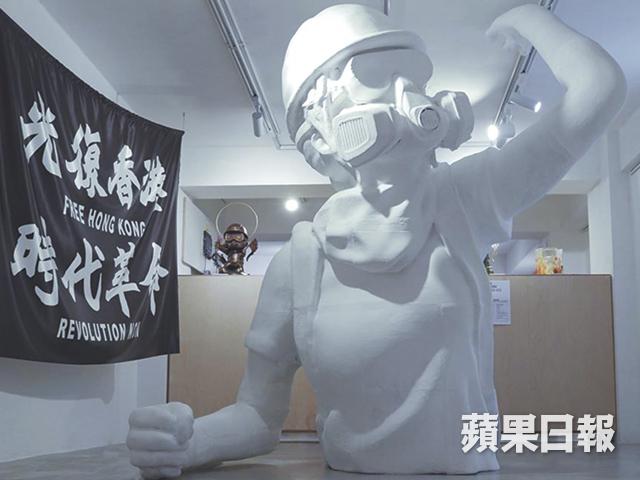

其後也舉辦了和香港民主女神團隊合作的「我哋重未__展」和今次的「Wounds of Hong Kong 港傷」攝影展。一個是雕塑,一個是照片,Keith坦言是有點偏離設計的老本行,但亦明白現在從事創作和抗爭已經分不開,也不怕外人標籤為專搞抗爭展覽。

「過往一年無可避免,大家的作品或創作都與運動有關,所以這裏的展覽也很自然的連結到運動。我們也會反問自己,會不會只是重複做同樣的事,而忘記了還有其他使命。」

民營空間珍貴 隱憂漸浮現

人在苦難之中特別有創意,Openground目前接到的展覽企劃足夠做三年,要從中挑選合適的展覽夥伴難度不低。除了盡量和設計、創作相關之外,Keith也希望展覽能和文宣有分別。

「做抗爭文宣有很多的途徑,展覽應該不同於街上看到的單張,有時我們和創作人討論時也會思考,例如會在展覽中減低情緒的宣洩,希望能引領參加者自行思考。」

記者回顧「Yellow Objects」的18張海報,當中不乏「香港人還拖」等直接抽擊式設計,但也有一些用圖像為主,其中一張以警方警告標語遮着自由、人權等字眼的海報就最教人印象深刻,同一個主題以不同手法呈現,也是展覽的有趣之處。

香港不乏藝術或展覽空間,但國安法未至,不少創作人已開始自我審查,不是怕自己受傷害,而是怕連累主辦方,因此民間的展覽空間更有存在值價。

「可能一些場主很有勇氣,但創作人也會擔心自己的作品會令對方被秋後算賬,一些官方或大財團的場地也變得不夠自由,這個環境下民營的展覽空間會更加珍貴。」

正如Keith所言,大南街珍貴的地方,是在狹窄而自由的空間表達不同的議題,但隨着大南街文創圈興起,隱憂也漸漸出現,可能在可見的將來面對加租,或者被大財團覬覦等現實問題,到時或者沒有了現在的風貌,但相信香港的展覽空間也會像香港人般繼續演化,生生不息。

Wounds of Hong Kong港傷

展期:即日起至2020年7月4日

時間:中午12時至晚上7時

地址:深水埗大南街198號Openground

費用:免費

微光之城

展期:

即日起至2020年6月28日

時間:

中午12時至晚上8時

地點:

深水埗大南街186號地下合舍(Form Society)

費用:

入場自由定價

記者:司徒港燊

攝影:伍慶泉、司徒港燊