自中共建政以來,話語、權力、道德均掌握在黨或黨領導人手中,領導人口中的「國家安全」一句頂萬句。由毛澤東時代起,國家安全萬變不離其宗,政權安全始終是第一考量;習近平則將國家安全終極具體化,上至政治安全,下至生態安全,無所不包。清華大學政治學系前副教授吳強分析:「習近平過度強調國家安全,其大安全觀讓中國處於最危險的狀態,也讓中美關係危機化。」

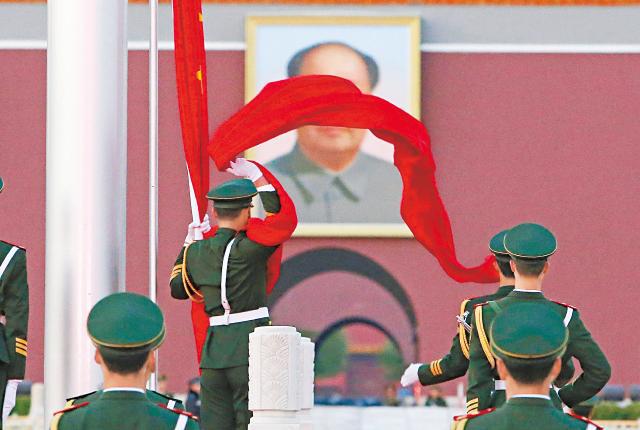

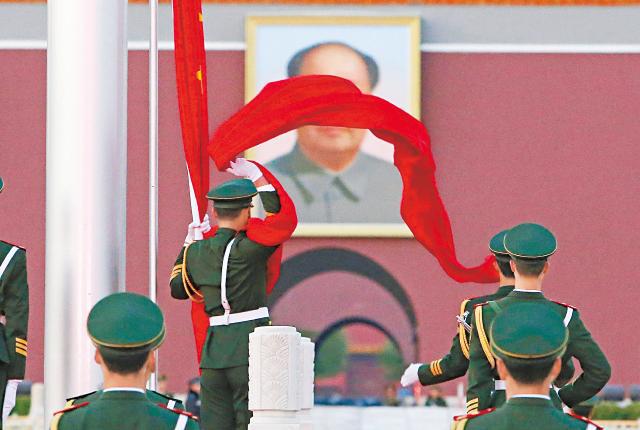

中共1949年建政初年,局勢未定,所面臨的主要課題是捍衞領土和主權,討伐留在大陸的國民黨殘軍。毛澤東主要思路是,中國應保持戰備狀態來維護國家領土和主權的完整,「無論哪一年,我們都要準備打仗」。在這樣的時代背景下,1951年出台了《中華人民共和國懲治反革命條例》(下稱反革命罪),是中共維持國家安全的主要依據。

反革命罪定義粗疏,治罪隨意,大量濫捕濫殺,令中國瀰漫着紅色恐怖。中共官方數據顯示,1950年代初,鎮壓反革命運動共捕了262萬餘人,其中殺害反革命分子71.2萬餘人,而《爭鳴》雜誌引述「內部調查」指出,文革期間「135,000餘人被以現行反革命罪判為死刑」。

江派鼓吹 民族主義抬頭

被反革命罪治罪處死者眾,但吳強分析中共建政初期屬於共產主義陣營一員,也是個不完整的民族國家,一個很實質的國家安全也無從談起;而在鄧小平時代,「中國慢慢回到國際秩序當中,當時跟鄰國衝突也是最少的,如1983年國安部成立,中國才可說是有了國家安全的概念。」

在改革開放及冷戰氣氛緩和下,鄧小平漸將國家安全利益的重心從「國家的生存」轉向「經濟安全」。鄧認為「必須在經濟建設的大局之下開展國防建設」的原則,直截了當地指出「先把經濟搞上去,一切都好辦」。於是國防的主要任務,也是防止發生阻礙中國經濟發展的所有戰爭,正如鄧於1989年2月與美國總統老布殊所說的:「中國的問題,壓倒一切的是需要穩定。」

藏在國家安全背後的是政權安全,其標準是中共能否永續一黨專政。改革開放以來,民主運動一直是鄧小平時代及江澤民時代在政權安全上的敵人,而在穩定壓倒一切的原則下鎮壓了八九民運後,中共面對的是比較弱的「和平演變」威脅。中共在江澤民時代開始變成民族主義政黨,放棄了很多意識形態,這過程當中,國家安全觀念逐漸明確。

日本防衞省防衞研究所指出,1995年發生中國佔領南海美濟礁事件,使中國威脅論在亞洲地區逐漸高漲,江澤民兩年後提出的「新安全觀」,以強調協調性安全保障為主,無疑是對威脅論的一種否定,胡錦濤則基本上延續了江澤民的新安全觀。 胡任內發生的西藏騷亂(2008年)及烏魯木齊7.5事件(2009年),成為習近平高歌猛進的「總體國家安全觀」之基礎。

國安法規多 為強力箝制敵對者

根據吳強的分析,習近平的假想敵有四,分別是以新疆為代表的恐怖主義及分離主義,及以香港為代表的顏色革命及民主思想,「香港也一向被中共視為革命的橋頭堡」。因此相較前述領導人,習的安全觀是對內的、極具箝制性的。翻查資料,中國涉及國家安全的法律法規已多達190多部,如《刑法》有關「危害國家安全罪」的條文早有規範違反政權、領土和國家秘密行為的定義並列明量刑,惟習近平一直強調要「以政治安全為根本,以經濟安全為基礎,以軍事、文化、社會安全為保障」,使得他在國家安全層面上,仍有多個重大舉動。

如2014年成立直屬於中共總書記的中央國家安全委員會,以統一國家安全體系,以免在國家安全出現執行上的混亂。此外,2014年頒佈按1993年原《國家安全法》的基礎修訂而成的《反間諜法》。2015年再頒佈全新的《國家安全法》,並在條文首次將港澳納入,在耳熟能詳的分裂國家、煽動顛覆政權和洩露國家機密等罪行外,還明確地觸及金融和經濟領域、糧食安全,甚至文化安全這等較為軟性、難以量化的層面。2015年版的《國安法》被普遍認為是「體現了某些黨內領導人的保守政治思想」,及至今年引起全球爭議的港版《國安法》,也是習近平國家安全思維其中的一個惡果。

「國進民退等經濟政策、強調自主研發科技,為控制資本而抓了吳小暉(前安邦保險董事長兼總經理)及肖建華(明天系幕後控制人),全都跟習的國家安全有關。」吳強認為,習近平將上述全部看成國家安全的核心利益,過度強調保護核心利益,國內沒有反對黨、反對聲音、公民社會,國家安全無限膨脹,就像一道無限向外擴建的柏林圍牆,導致中美關係的危險化,令中國處在最壞的國家安全環境中。