本身是浸大視覺藝術院助理教授黃照達去年開始研究反送中運動的文宣,「其實唔係真係淨做文宣,因為一開始係以政治漫畫家為主嘅研究」。但自去年6月反送中運動出現大量文宣,改變了他的研究方向。他在半年間收集了6、7,000張有關運動的文宣,「最勁嗰個(藝術家)畫咗4、500張,即一日多過一張,我估(全部)文宣都有幾萬張」。

流傳比成名重要

反送中運動文宣為前所未有之蓬勃,「舊年文宣畀我感覺係好驚人,無論數目、種類、發揮功能」。他說:「全拜連登、Telegram所賜,變咗大家有個渠道,就算唔係親身落場都好,都可以參與,所以係(文宣)創意大爆發。」而且,今次運動無大台,着重流動性,「抗爭者點知要點做呢?所以文宣就發揮作用,將資訊流通、鼓動人參與同牽動情緒。」

與此同時,港人在抗爭期間情緒爆發,每日收到自殺、被自殺等消息,生活在傷痛之中。從港人在示威中呼喊的口號亦見其進化,「由香港人加油,變成反抗,再到報仇」,文宣遂發揮了療癒功能,「話畀大家聽唔好喊呀,撐住,情感支援係好緊要」,這亦是以往抗爭運動從未看見。

從他觀察所得,去年7月前的文宣大多屬資訊性,「當時好多遊行,6.12、6.19,仲係講緊反送中,表達要追求公義」。但7.21元朗恐襲成轉捩點,「(文宣內容)開始係關警暴事,跟住係講你有冇良知呀,全部都好情緒化嘅訴求。其實反送中(訴求)已經消失,𠵱家成件事好似同反送中冇關」,直到後期延至政權。

在收集到的文宣中,歸類為「評論」和「諷刺」的數量最多,出現最多的主題則是警暴,亦有不少是醜化政治人物,包括特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超等。同時,亦會英雄化抗爭者、醫護和記者,「係成個運動去增加士氣,令到大家都覺得做嘅嘢係正義。」

2012年反國教運動已有文宣出現,但數量遠遠不及今次運動。他說:「之前做過啲訪問問啲漫畫家,政治啟蒙係乜?好多都話係反國教開始。」當年有一群插畫家進行聯署行動,「大家會畫一啲象徵好似交叉手勢,然後整成一張大圖,其實呢啲手法𠵱家都沿用」。至2014年雨傘運動期間,更有政治漫畫家被「KOL」化,「Cuson、Kit Man呢啲政治漫畫家出咗名,當時都係政治漫畫最蓬勃嘅時間。」

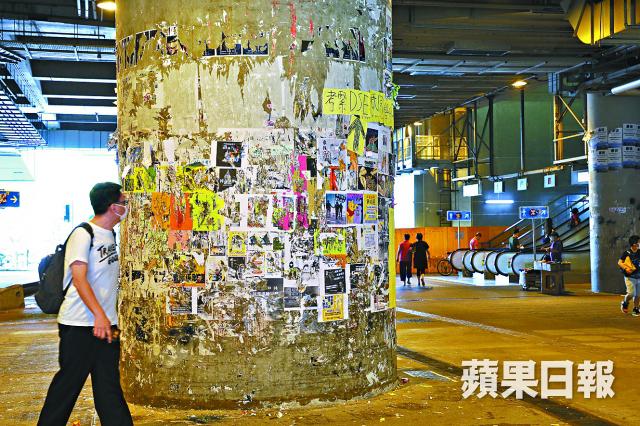

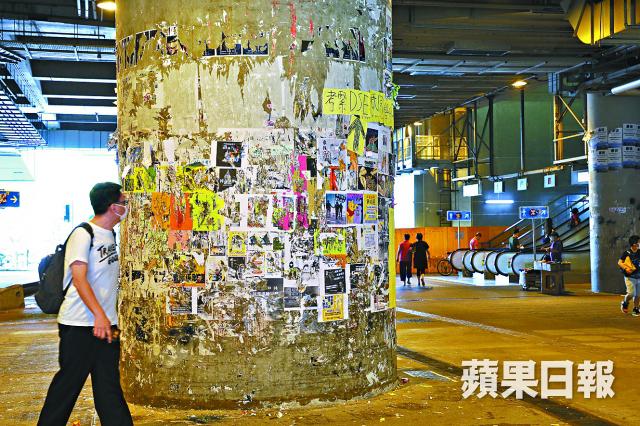

不過,今次運動的文宣與以往大不同,「好多佚名作品出嚟,亦唔會係出名嘅人作品,多人流傳或重要啲。大家都係平等,原因係分享心態,唔係要出名,唔係要做『星』」。他形容「好似一個pool,將自己作品扔落去,大家隨便攞嚟用,你印出嚟貼連儂牆又好,再改圖再包裝都也好,變成抗爭入面嘅工具。」

在去年11月理大圍城後,港人抗爭運動重創,「大家都好hurt(傷)好無助,好多勇武畀人拉咗」。這段時間各區連儂牆亦開始被清拆,逾百名抗爭者在連儂牆遇襲和被捕,隨之而來武漢肺炎襲港,港人忙於防疫令運動暫緩,惟近月疫情漸趨穩定,抗爭開始復蘇。「見到𠵱家文宣唔需要好固定,好似連儂牆無晒係唔緊要,啲人心態第時有嘢咪貼返,形態可以好隨意轉動,好靈活。」

記者與黃照達進行訪問之時,當時尚未有消息傳出人大強推港版國安法。但他預料23條立法會成為未來港人抗爭議題之一,「如果政府、大陸真係去做呢樣嘢,(港人)反抗係會返嚟」,相信屆時文宣再次活躍起來。