【有患有備】

「傷在你身,痛在我心」,家有濕疹寶,困擾的卻是父母。現職公開大學護理系導師的Fion Lam,雖然曾於公立醫院任職註冊護士,但女兒Rosie一年前突然全身爆發濕疹,令這位有豐富醫護知識的媽媽束手無策。幸而她在日常飲食、家居清潔、皮膚護理方面用盡心思、無微不至,女兒病情半年後終有起色。

襁褓時期,Rosie的皮膚幼嫩,容易長出粉刺、尿疹,但情況不算嚴重。怎料四歲時,她雙手關節位置開始泛紅,不到一個月,紅腫硬塊蔓延至整雙手臂,甚至小腿、腹部及胸口都出現紅腫,而且十分痕癢。濕疹病因複雜,當時適逢女兒戒斷人奶,Fion懷疑是飲食習慣改變影響腸胃及皮膚免疫力。「親人提議讓她戒口,不吃雞蛋、牛奶、海鮮、牛肉等,但這全是她喜歡的食物,同桌吃飯看着哥哥吃得開心,難免覺得委屈。」不忍女兒冇啖好食,她帶Rosie進行免疫球蛋白E(IgE)過敏測試,發現Rosie並沒有對食物敏感,反而對塵蟎中度過敏,於是一邊看中醫治本,一邊想辦法治標。

初時,她下班後經常逛藥房,「差不多每星期試一款濕疹潤膚乳,每隻都要幾十至一百元,可惜不單止無效,甚至有反效果。」她開始仔細研究產品標籤,發覺不少名字又長又難讀的化學添加物,都有機會刺激皮膚,甚至干擾內分泌。於是,她下定決心自學DIY潤膚乳。「皮膚是天然保護屏障,有濕疹是因為皮膚失去防禦能力,錯用產品導致傷口發炎,可能引致細菌感染。」Fion常趁用膳時間看書找資料,還報讀香薰治療課程;無論多晚回到家,堅持自製潤膚乳,「DIY最大好處,是清楚了解如何用最簡單的成份護理肌膚,起碼不再為肌膚增加負擔。」

Fion指,廠家為了大量生產潤膚乳,往往會加入防腐劑,使產品保存更久。潤膚乳主要成份是水和油,為了使水油融合,便要加入乳化劑溶解油脂,以合成乳化劑最為常見,但可能造成免疫能力下降。為免水油在短時間內分離,便要加入穩定劑;為吸引消費者,少不了添加合成香料。

選用植物油 減少阻塞毛孔

Fion分享,潤膚乳的主角是油及水,DIY可避免吸收額外化學成份。油相(oil base)約佔潤膚乳兩成,她推薦具高保濕力的荷荷巴油;針對敏感肌,可選辣木脂油、浸泡油(如洋金菊)。相對於礦物油(如礦脂、石蠟),她更喜歡植物油,減少阻塞毛孔,讓肌膚充份呼吸。她亦會採用天然乳化劑,例如卵磷脂乳化粉,為大豆提取物,有效改善使用後皮膚的脫脂情況。水相(water base)約佔潤膚乳八成,「我會使用蠟菊純露(hydrosol),因純露是精油在提煉過程中的副產品,大部份具消炎鎮靜效果,不過用純蒸餾水也可以。」

做法是先混合乳化粉和油,再將水和植物性甘油混合,使水的質感更潤滑。然後,將水相及油相倒入同一器皿,攪拌數分鐘至膏狀,潤膚乳基底便完成。之後,Fion會再加入維他命E油,因為含有抗氧化成份,可以使潤膚乳保存更久。不過,夏天炎熱,為免潤膚乳變壞,她建議每次製作一點,亦可考慮加入抗菌劑,但要注意是否天然。最後,她會加入兩至三款精油,包括溫和的薰衣草,以及具消炎效果的沒藥、德國洋金菊。她說,視乎皮膚狀態,可自行調整成份,舉例當女兒症狀減輕,皮膚變厚及變粗時,她就會用雪松、乳香精油,滋潤乾燥肌膚。

成人濕疹患者尚且難控制搔抓,小朋友就更難自制,抓損患處令濕疹惡化、加劇痕癢,陷入惡性循環。嚴重時,Rosie晚晚輾轉反側、多夢,不時被痕癢感覺弄醒。上學時,她心不在焉,「有時要老師按住她雙手,避免抓到流血。」同學自由玩耍時,她就要花時間潤膚,每次都要塗勻手腳。為此,Fion想了個辦法。

濕敷過夜 阻隔刺激助吸收

「外國流行濕敷療法,即塗上潤膚乳後,蓋上一層浸濕的紗布,再纏上繃帶,敷八至十小時,減少皮膚水份流失,潤膚乳也會完全被吸收,而不是沾在床單被褥上,同時能阻隔外界刺激,緩解紅腫熱痛。」晚上臨睡前、早晨上學前,她會為女兒浸浴、潤膚,再做濕敷,動輒花上一個小時,「但每次打開紗布,發現她的皮膚又好了一些,都是堅持下去的動力。」

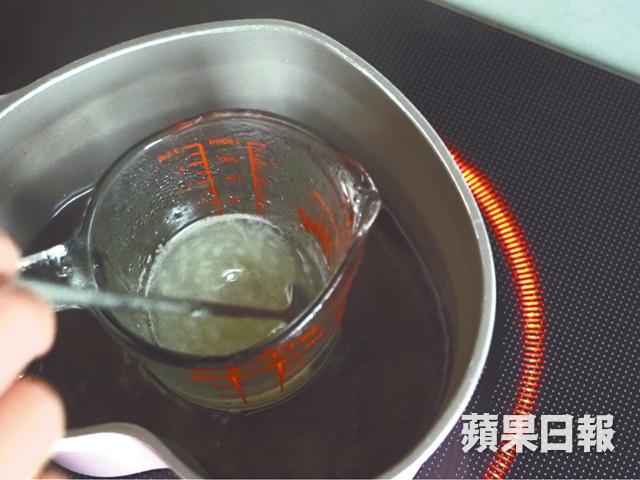

四、五個月過去,中藥調理漸見成效,Fion卻沒有停下來。「我還會自製蜜蠟膏,因為它的鎖水效果更長,不用頻繁塗抹。」材料方面,有椰子油及乳木果脂油,分別有消炎及滋潤效果;添加蜜蠟,質感變得堅實挺身。做法簡單,將混合材料,再隔水加熱,輕輕攪拌待油份及蠟質融化,倒入小瓶靜置片刻,便能製成蜜蠟滾筒膏。「讓她帶上學自己擦很方便,油蠟可在皮膚逗留數小時,持續滋潤。」

現在,Rosie的皮膚已經回復光澤彈性。Fion憶述,初時女兒病情反覆,也曾懷疑自己決定,「如果一早接受類固醇治療,可以更快消炎,但她的濕疹範圍很大,又擔心有副作用。」掙扎過後,見到曙光,她最慶幸自己和女兒一直樂觀面對。「Rosie情況最差時,依然每天說自己是公主,即使有濕疹,她也一直是我的公主。」

(讀者如想自製濕疹護膚品並使用,應先諮詢醫生意見。)

第一招.天然潤膚膏

第二招.濕敷過夜

第三招.滋潤蜜蠟膏

記者:馮穎思

攝影:周芝瑩、簡加希