【抗暴一年】

由抗暴到反國安法,抗爭未竟、戰意未息,總有攝影記者在場,拍下漫天火光或血泊淋漓的一瞬間。但攝記背後的心理或肉體傷痕,又有人記錄過嗎?根據記協最新公佈的報告,過去一年,近六成半記者在採訪時遭受警方或不同立場人士暴力對待;其中警暴頻繁,高達八成記者曾遭警察強光照眼、言語辱罵、推撞等。

憑中大戰場照片一舉成名的陳朗熹說:「記者一定要將自己的苦難放低。」曾遭受無理拘捕的女記者May James,指今年情況只有更壞,「他們已經對記者,有少少對付示威者的意識。」一個是家有兩女的獨立女性,一個是初出茅廬的熱血青年,剖白在按下每次快門間的判斷與掙扎。

「有緣份拿起相機,應該將其發揮到最極致。」──熱血青年陳朗熹

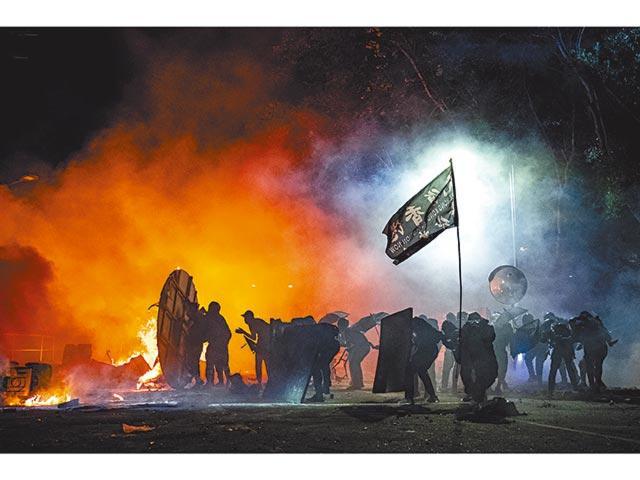

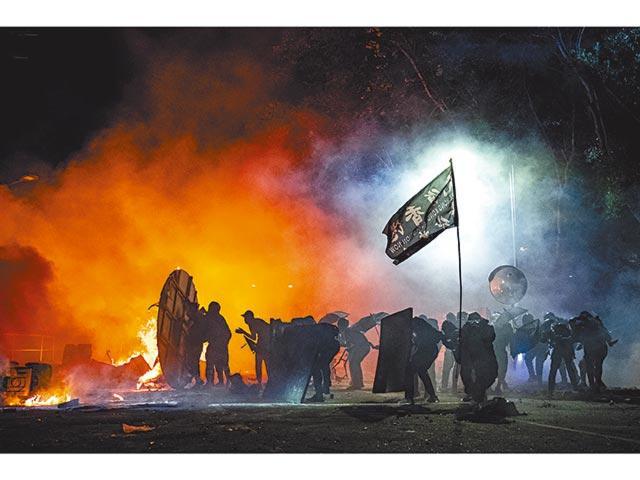

橙色火光與催淚煙、中大示威者的剪影、空中飄揚着的「光復香港,時代革命」黑旗,這張攝於2019年11月12日晚上的照片,你一定看過,照片廣泛流傳,成為反送中運動一年中,其中一個最關鍵的影像記憶,亦是台灣網媒《報導者》推出的反送中運動特輯書刊的封面照片。他的照片,為香港示威者的血淚吶喊在台灣打開了一扇窗,有力的照片,讓人刻骨。

陳朗熹形容,拍攝這張照片之後,他只記得兩件事,「第一件事,煙,到處也是來自示威者汽油彈產生的煙,以及警方發射的催淚煙,那三小時,長期伸手不見五指,你去過現場就會知道;第二件事,當時每隔幾分鐘,就會有一個傷者被抬出來。」

勇武Black Bloc 始於6.9

現年26歲、入行三年多的自由身攝影師陳朗熹,最近得獎獲肯定的,除了中大保衞戰這張照片,亦在7月1日立法會議事廳內,拍下「香港攝影記者協會《前綫.焦點》新聞攝影比賽:年度照片」,當時他為台灣網媒《報導者》工作,在香港拍攝的攝影師只有他一人,對比起本地大報為大新聞派出多名攝影師的做法,他顯得形單影隻,「我入到立法會第一件事,沿示威者的路去走,看看有甚麼發生,統統拍下。不到幾分鐘,我下了一個判斷,就是我要在議事廳內等候,這個判斷是一個賭博。我無視所有事情,因為我知道這張照片,太重要。」

第一次拍攝反送中相關事件,是6月6日法律界遊行,「拍攝期間很自由,一如以往,像前幾年一樣工作。」

水炮車瞄準射 手腳受傷無法走路

其後6月9日百萬人大遊行完結後,接近6月10日凌晨,第一次激烈衝突發生,「本身在金鐘海富中心附近,已經打算離開,忽然間,行家說煲底有事發生。」當時小部份示威者嘗試衝擊立法會,在芸芸「白衣」遊行人士中,「勇武」和「Black Bloc」策略,依然是新鮮事,決定衝擊的小部份示威者,當時連「豬嘴」都未有,也未有人擺三角鐵馬陣,只將鐵馬拋向立法會正門前面堆成山。然後速龍到場,向衝擊者噴胡椒噴霧,場面混亂。陳朗熹認為,這一晚是被遺忘的,「沒有6月9日的示威者行動,就不會有6月12日的誕生。」

7月21日上環警民衝突,陳朗熹在拍攝期間,相機被一個玻璃瓶擊中,劈開一半,雖然算是為他擋了一劫,但他仍萬分無奈,「當時我已經失去工作的工具,眼白白看着衝突發生但無法拍攝。」

10月,陳朗熹變成警方武力的受害者,「10月中,警察已經開始使用水炮車驅散人群。我跟一個外國行家,在彌敦道行人路上追水炮車採訪。水炮車向我和這名外國行家發射,但其實方圓十里都沒有示威者。射不中,就調整角度,再發射,近距離射中了我。我飛開三至四米並倒地,擦傷手,也弄傷了腳,有四至五日無法走路。」

除了水炮車,陳朗熹亦對胡椒噴霧有極大戒心,「胡椒噴霧應該是所有記者的噩夢。」他近日購買了中和胡椒噴霧的濕紙巾,並極力推介記者和攝影師使用,「這是胡椒噴霧廠商生產的,好像賣毒藥就要賣解藥。一人一包,拿去!」為了應付日益嚴峻的採訪環境,他購買一個全新頭盔,「我是為了頭盔上這個眼罩而買的,用來擋胡椒噴霧。」

陳朗熹展示一張在理大外面拍攝的照片,「理大衝突第二日,我們跟隨示威者出去,拍攝的時候,被防暴警察用槍指我們的頭。我們全部行家都雙手舉高。很震撼,應該是香港史上首次。」

見堵路恐慌發作 「無法承受好慘結果」

水炮車一役,令陳朗熹學懂更好地保護自己,「基本上我一見到水炮車進場,已預備充足,會尋找遮蔽物,亦不會暴露自己在它的射程範圍之內。其實所謂的預備充足,即是無法拍照,沒錯,用一支長鏡是可以在遠距離拍攝到水炮車,但要拍攝地面、近距離的照片,就變得困難。」

11月5日,陳朗熹首次經歷恐慌突襲(panic attack),「在示威者堵路期間,我第一次感到作嘔、頭暈和全身乏力,無法行走,連相機也不想提起來。」事後回想,他發現自己腦海的一條「公式」是恐懼的來源,「我知道堵路,就等於示威者被毆打、被拘捕,如果用好白癡的字眼形容,場面就是好慘。當知道結果之後,我就無法承受。」

「奔跑、毆打、拘捕、年輕的面孔、地上血迹斑斑……這一連串影像就是堵路的結果。」臨場恐慌的情況,持續到12月尾,重複出現表示他已經患上驚恐症。今年初,他為推出個人影集《無以名狀的力量》,解封電腦內一年以來拍下的照片,由頭經歷一次。

驚恐症發作前,因為知道反送中運動會長期持續,他曾諮詢心理治療師作「打底」,但行內則沒有相關的心理支援,「先不提我這種自由身攝影師,可能連大機構都未必有心理支援。」

放下個人苦難 照片有「情」但專業

「你有緣份拿起相機,應該將其發揮到最極致。」陳朗熹認為自己能夠站在歷史事件的最前線是一種緣份,伴隨而來的還有保持專業的責任,「我們記錄歷史這個重任,在惡劣環境下頓時變得重要。好像不可以放軟手腳,要用盡全力去做。」

他認為照片有「情」,才算是一張好照片,但有「情」並不代表工作時不需要專業和中立,「情」是攝影記者對於事件的感受,但個人苦難必須放下,例如他的恐慌突襲經歷,還有被警方武力波及的風險,「人身安全方面,看甚麼程度吧,我承受到的,我都會去。心理關口一定要衝破,我們攝影記者是專業的,盡可能都要將自己承受的苦難放低。」

警方妨礙採訪工作、威脅新聞自由,緊守崗位仍是必須,「不如試試這樣問:他們(警方)有沒有試過不妨礙我採訪工作?」作為專業攝影記者,他認為,必須繼續給予大眾信心,「我們必須一如以往專業地採訪,我們的專業就是告訴別人:我們站在這裏是沒有威脅的。」即使警方經常拉起橙色封鎖線、「呼籲」記者「上返行人路」、在轉角位妨礙記者拍攝,仍然不改記者工作是實現「第四權」的監察作用。新聞自由,靠專業捍衞。

記者:陳韻如

攝影:林亦、張洛晞

「在香港我有權拍照,可走得這麼前,我覺得我要繼續。」──單親媽媽May James

「我每次外出,小女兒會跟我說:媽媽不要死。」前線女攝記May James說。在抗爭現場,有一個身形嬌小、皮膚黝黑的中年女子,在橡膠子彈聲下奔馳;脫下頭盔及防毒面具,她有一張倔強的臉容,是育有兩女的單親媽媽,同時兼顧新聞記者的使命。自6.9大遊行開始,到7.1立法會衝擊、中大及理大的保衞戰,她從不缺席,留守至最後一刻。

她有多投入,她的傷痕就有多深。槍林彈雨過後,在寂靜的夜裏,她總是無眠,即使睡了,午夜也偶爾驚醒。自從去年在10.27集會中被捕,她更開始發同樣的噩夢,「以攝影師角度,看見自己坐在警署的角落,像犯人一樣。」無理的8小時拘留,成了她的夢魘,但這硬朗的女子卻說,生活要她堅強,更不允許她在傷痛中沉淪,只有挺起胸膛走下去。

中大保衞戰中頭獎 敷藥後再上戰場

May現時為自由身記者,相片發佈在外國及英文傳媒,包括《華爾街日報》、《衛報》、HK Free Press等,以7.1衝擊立法會及理工之戰的特寫照片傳閱率最廣。原來6月9日百萬人大遊行,是她首次走到最前線,「以前拍event或街拍為主,親身拍遊行,感覺很真實、很即時。」

極惡的《逃犯條例》修訂草案,令她想站在最前線,對攝記一職欲罷不能。「我開始追蹤TG(telegram)訊息,每一場都去。」後來6.12罷工罷課罷市集會,May第一次感受到催淚彈的滋味,「所有示威者衝過來,空氣中有很刺激的味道,想走前去,卻走不了。」當時她甚麼裝備也沒有,示威者向她遞來豬嘴,「眼睛完全睜不開,當天比較像逃難。」事後她對自己感到內疚,決心買好裝備,不讓歷史重演。

7月1日立法會衝擊,她拍下一輯區徽被塗黑、政客相片被踩爛、青年佔據議事廳的相片。這輯相極具劃時代意味,象徵香港政權失信於民。「那個情景非常震撼,絕對要進去拍。」她見證示威者糾纏是否佔據議事廳,到湧入去的過程,「我是有點擔心,因為完全沒有警察,會否是陷阱?」問她有否害怕被捕或人身安全問題?May說:「我沒有想這麼多。不拍攝就沒有記錄。我相信我做的是正義事,被捕也不止我一人。」

8月以來,運動升溫,警暴亦升級,前線記者遇到的危險越大,「試過一次警察不斷推,要我上路邊,但後面有欄杆,推撞過後我的腰有點瘀和腫。」在11月的中大保衞戰前夕,正當May想拍下校長段崇智與學生談判的一刻,警察突然間在背後發了幾顆催淚彈,「我中了頭獎,流血不止,急救員帶走了我。」她的頭部有1至2厘米的傷痕,敷藥後一兩個小時,她又再上戰場。

肉體的傷痕會隨着時間痊癒,但心理的傷口依舊仍在。去年10月27日集會期間,May在身穿記者衣、展示了記者證和身份證的情況下,因阻差辦公的罪名被拘捕。一入到警署,就被迫拍攝如嫌疑犯般的肖像照(mug shot),令她感到受傷,「我只在電視上見到監犯拿住牌,讓警察拍照,沒想過發生在自己身上。」身旁的警察呼呼喝喝,更押她進監倉,本來是單獨囚禁,後來就調到與四五名示威者同倉。

相比起示威者,May更快獲保釋,也沒有被檢控。然而,被捕的後遺症卻延續至今,「夢見自己拿住張警察拍的mug shot,幫我打指模。」她續說:「之後發夢都見過自己坐在警署牆角,以攝影師的角度看着自己。」她苦笑說,去年大型衝突後,即使有幸回家,也難以入睡,「躺在床上眼光光,或者突然起床後便哭。」

蹲下拍照被冒犯 警下體靠近臉龐

作為一名女性,她又剖白,曾在示威現場被警察推撞而有不舒適的身體接觸,令她感到被冒犯。「當時我蹲下來想拍攝被捕的小朋友,警察卻站在我正前方。」一輪擾攘之下,她的臉龐隱約感受到男士的下體,她反感非常,「作為一個女攝影記者,我很自然反抗,就是推開他。」豈料,這此舉卻惹來警察如狼似虎般撲向她,欲以警棍攻擊她,雙方陷入僵持。幸好,有行家及其他人拉開May及涉事警員,才沒有構成衝突。May現在回想,猶有餘悸,又指踏入2020年,抗爭似是緩和了,警方對記者的態度卻暗中惡化,「比較擔心是被拉到暗角,像《明報》記者那次,很難想像他們會做甚麼。」

縱然背負傷痕,May總是提醒自己要客觀記錄現場事件。就如理工大學一役,她見證示威者多次想逃走,到大門卻走投無路,或被警察設陷阱抓捕的場面;她看在眼裏,既不忿也同情,卻只能以快門拍下一切。又如有一張廣為流傳的照片,男生被打至頭破血流,後來她才發現,當日她目睹該男生被捕,「之前只視為一張很慘的靚相,但知道他被捕後很無奈,因為他當時沒有反抗,為何不給他走?」甫說完,她不禁落淚,但又提醒自己要堅強。「我始終都是人。我試過好嬲地寫完一些東西。然後我會delete。」她怔一怔續說:「我要深呼吸,盡量不要放感情下去,這是有點困難。」她又強調,在抗爭前線,不時被警察推撞或妨礙拍攝,但她堅持不作爭拗,「我的目的是想記錄事實。如果我刻意與警察爭拗,就是在改變事實。」她用一種恍如「be water」的方式去應對警方的阻撓,「如果有cordon line,我帶一支長鏡;如果他們不允許在上面影,便在下面影。不一定某些角度才能拍下那時刻。」

至於身在現場的人身安全,她就以戰地記者作比喻,「如果記者去戰地,或會預計自己有可能受傷,要make sure有足夠的gear。」每一次回家,家中兩個女兒能帶給她精神上的安慰,「她們知我做甚麼,支持我;我出去或回家時都給我一個很大擁抱。」她又笑言,香港人身份,也是她堅持走下去的力量:「現在少了外媒,在香港我有權拍照,又可走得這麼前,我覺得我需要繼續。」

記者:陳娉婷

攝影:鄧欣、陳港怡