【抗暴一年】

極權統治下,香港奄奄一息。激烈抗爭換來更激烈的鎮壓,警暴畫面怵目驚心,我們被龐大的悲傷、憤怒、無力感洗禮,受傷的除了肢體,還有心靈。

有人形容,香港正經歷一場空前的精神創傷疫潮。根據港大研究,去年社會動盪期間,每五名成人便有一人疑患抑鬱症或創傷後壓力症(Posttraumatic stress disorder,PTSD),較十年前多五倍,患病率與經歷大型災難、武裝衝突或恐襲的地區相若,逾半更表示不欲求助。

過往一年讓人學會壓抑情緒,或靠抗爭麻醉自己。「手足也未倒下,我若言休,便對不起他們。」避免跟陌生人談及「發夢」內容,包括醫生、社工,為免被「篤灰」寧可將鬱結長埋心底。若說血和淚是光復香港前必經的陣痛,不如正視這種創傷,成為苦難中的牽絆和力量,在黑夜中前行。

精神創傷就如一張網,網羅的不只是前線抗爭者,更有不同年齡、不同崗位的人,包括A小姐和B先生(俱為化名)。A小姐已為人母,法律界人士,詞鋒銳利;B先生是普通文員,斯文內斂、不擅辭令。風馬牛不相及的兩人相識於街頭,成為患難之交。

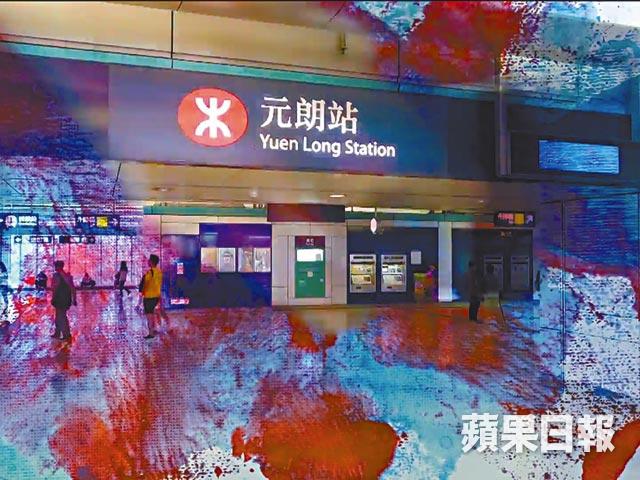

文員7.21歷劫 不敢返家

7.21晚上,B先生跟朋友遊行後獨自乘西鐵回家,沒想過一班列車,讓他從此捲入漩渦。他在列車上眼睜睜看見一大群白衣人衝進車廂打人,他馬上阻止,被人以「小心地滑」黃色膠牌襲擊,他一擋,手臂便見紅。手持棍棒的同黨一湧而上,扑了他幾下,他身體多處受傷。十五至二十分鐘後列車終告開出,他終於逃過一劫。

B先生傷勢不重,但從新聞中看見市民被打至頭破血流,「始終有種不安感籠罩着,會連繫到自己感覺。」之後他有一段時間避開新聞直播,免得勾起痛楚。他照常上班,但不敢回家睡,故外宿酒店、青年旅舍。他數天也睡不好,暴力畫面如夢魘纏身,「都是當時發生的事,一些記憶重組。」事後心情不太好,上班也避談經歷,意識到自己更少說話了。在元朗居住六、七年,總聽說品流複雜,電影情節降臨身上,才覺現實荒誕,「有少許錯愕、不可思議。」

7.21元朗佈滿白衣人,至今僅拘捕三十七人,「落街也會疑神疑鬼,他(白衣人)可能在你身旁經過也不定,覺得這地方很陌生。」他最終沒有搬走,卻從此失去了安全感。事後他繼續上街,認識了A小姐,在立法會議員林卓廷協助下聯同部份7.21傷者入稟告警務處處長。

前線法律女強人 患抑鬱

反送中初期,A小姐會帶同小孩遊行,直至催淚彈降下,她決意走上前擔當支援角色,幫助「前線手足」傳遞物資及情緒支援。6.15太古廣場上出現了首位犧牲者,其後掀起一波自殺潮,震撼了她的內心,加上在鏡頭前後目擊警暴,回家看新聞會不自覺流淚。「當然哭是正常,但那種無力感很大……不如,我陪他們一起離去吧?」後來,她向精神科醫生求助,確診抑鬱症。她跟很多香港人一樣,大半年從沒休息,每星期動輒出動兩三天,吃數不盡的催淚彈,經歷無數噩夢,真實的、虛構的。上年十一月她到外地散心,豈料發生中大和理大保衞戰,用盡人脈幫忙,徹夜難眠。「腦袋根本沒有停過,只不過用抗爭麻醉自己。」她漸覺情緒平復,「因為你已經麻木了……太多人死去了,麻木了就是麻木了。」

8.31事件半周年,2.29那夜她在太子站外遇見一名聲稱是死者家屬的老伯,她在街頭認識的年輕人們,隨抗爭緩和,如骨牌般出現輕生想法,她一日數次前往救人,將傷痛施於己身,心力交瘁。

研究指,接觸衝突畫面,可引發替代性創傷(vicarious traumatization),將他人的不幸與自己作連結,有機會延續急性創傷,引發創傷後遺。

A小姐走過每一條街,都會出現衝突畫面的閃回(flashback)。不論親身經歷,還是傳媒報道的畫面,於是她把自己鎖在家裏,避免勾起創傷,PTSD癱瘓她的日常生活。現在,她透過這個訪問,嘗試一步步重新建立與外界的連繫。「黑警就是這樣,你可以如何?我一定要養好身體,再跟他們對抗,就是這樣。」她的尾音乾脆利落。

運動一周年前夕,記者請兩位執起畫筆,抒發當下的思緒和心境,並請來藝術誌Art Mapping藝術身心靈平台執行總監Canace Yuen分析畫作。A小姐畫了兩幅,她毫不吝嗇擠出大攤顏料,盡是強烈對比色︰黑、藍、黃、紅如蛇般在畫布上混合。她的畫被一團厚重的黑色籠罩着,Canace說︰「她在畫黑色的時候勾起某種情緒,影響了她的行為,因此筆觸特別大。」

後來A小姐索性以手指代筆,感受畫布粗糙的質感。以手指代筆,果斷摒棄既有框架,反映她為人率直,觸覺(touching)亦較敏銳,「她需要直接面對面的對話,亦需要擁抱、拍膊頭等接觸。」Canace指畫面左方象徵過去,右方象徵將來。A小姐筆觸多向右方,改變自己的動機強烈。

長夜星光 鳳凰浴火待重生

A小姐的兩幅畫總有黃色混雜在黑色和紅色之中,「為何希望當中也會有紅色?因為這是用血和人民換取的。」黎明前長夜極盡黑暗,但蒼穹仍見渺茫星光,「少是少,終究還是有希望。」

B先生小心翼翼把顏料擠出,筆觸較輕、用色和諧,他是循規蹈矩的人。他先落筆畫下一個渾圓的黃色太陽,外面有一圈橙色光暈,他自言喜歡太陽,因為予人希望。Canace認為,他正想成為給予別人能量的太陽。

Canace留意到B先生的畫中有一道鮮艷卻突兀的紅色,令畫面上下割裂。上方的太陽和青空都是細緻的,中間那漸層是他刻意營造給看畫者,帶有希望的感覺。而下方黑色部份的筆觸較凌亂,如同急促的呼吸。他指黑色部份是維港兩岸的摩天大廈,Canace分析畫中的石屎森林具攻擊性,也像是一種難以言喻的傷害。他構思一幢高樓噴出的煙,幻化成櫻花的顏色,「點知畫吓畫吓,就變成鳳凰之類的物體。」那粉紅色的鳳凰反傳統而行,不鮮艷,反予人溫暖、陰柔的印象。Canace指,這火鳥是被壓抑的、束縛的,現在已到達臨界點,「他在反思,是否再順其自然就OK呢?還可以裝下去嗎?他想跟人傾訴,只是未找到位置梳理自己。」鳳凰拼命掙脫下方的掣肘,只待一種方法、一個時機,便能浴火重生。

記者︰蘇麗真

攝影︰鄧欣、陳港怡