【本報訊】極端天氣頻率增加,為減水浸威脅,渠務署擬在市區增建五個地下蓄洪池,分別位於石硤尾公園、觀塘碼頭廣場及尖沙嘴市政局百周年紀念公園等,另擴建大坑東遊樂場地下蓄洪池。該署估計可額外收集約18萬立方米雨水,相等於72個標準泳池。該署又研究罕季時將石硤尾公園地下蓄洪池變身成展覽場地、舉辦導賞團或休閒活動。

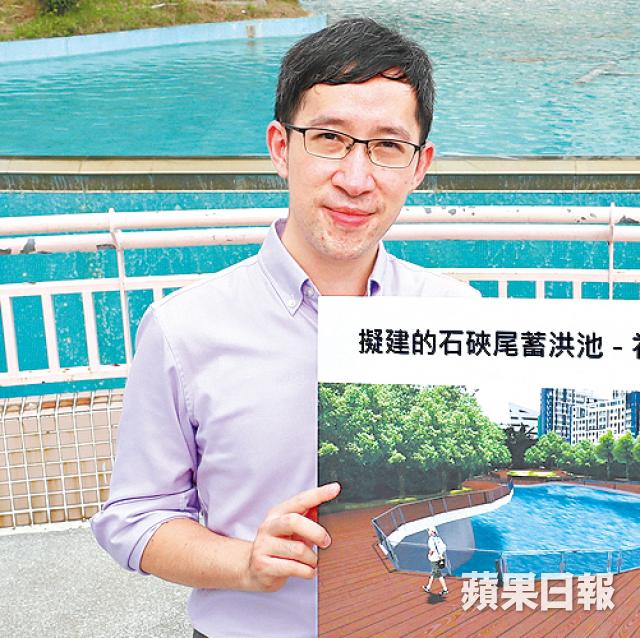

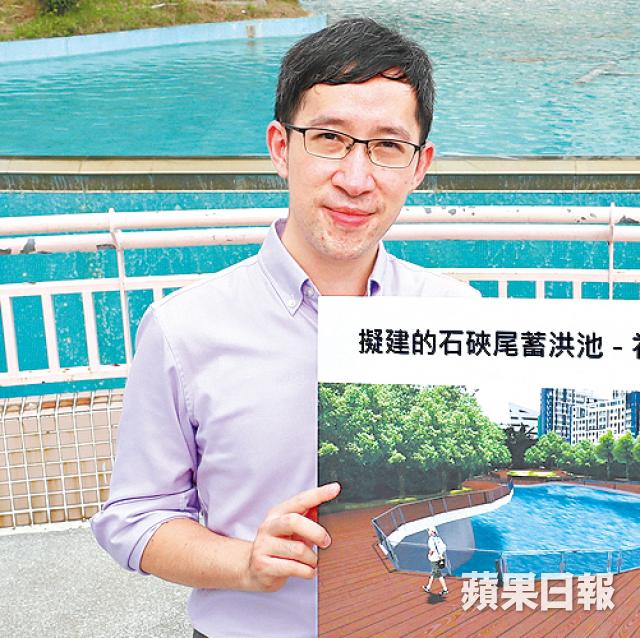

石硤尾公園採「透明」設計

渠務署現時採用市區防洪三招:上游截流,透過雨水排放隧道截取流向市區雨水,排放到大海;中游蓄洪,在興建蓄洪池收集雨水再排放;下游疏浚,即疏通下游排水渠。

渠務署土地排水部工程師張飛傑指,港每年平均降雨量2,400毫米,為周邊地區最高城市之一。全港現有四個地下蓄洪池,分別位於大坑東、上環、跑馬地及觀塘安秀道,容納近19萬立方米雨水。為應對極端天氣,渠務署擬在市區增建及擴建六個地下蓄洪池,位於石硤尾公園、觀塘秀雅道遊樂場、觀塘碼頭廣場塘海濱道公園及尖沙嘴市政局百周年紀念公園,另擴建大坑東遊樂場地下蓄洪池,最快下立法會期提交撥款申請。

其中石硤尾公園地下蓄洪池面積約一公頃,可容納約二萬立方米雨水,相等八個標準泳池。渠務署排水工程部工程師袁佩姍稱,蓄洪池有助紓緩南山邨、大坑東邨及旺角下游地區水浸風險。該署正研究循環再用雨水,「畀公園淋花、洗手間沖廁」。

袁指署方初步構思石硤尾公園地下蓄洪池改用「透明」設計,「可以喺通窿地方望到蓄洪池,甚至好大雨時見到運作」。該署正收集居民意見,包括闢作親子苗圃、表演場地或假日藝墟等,但需考慮技術可行性。

■記者譚靜雯