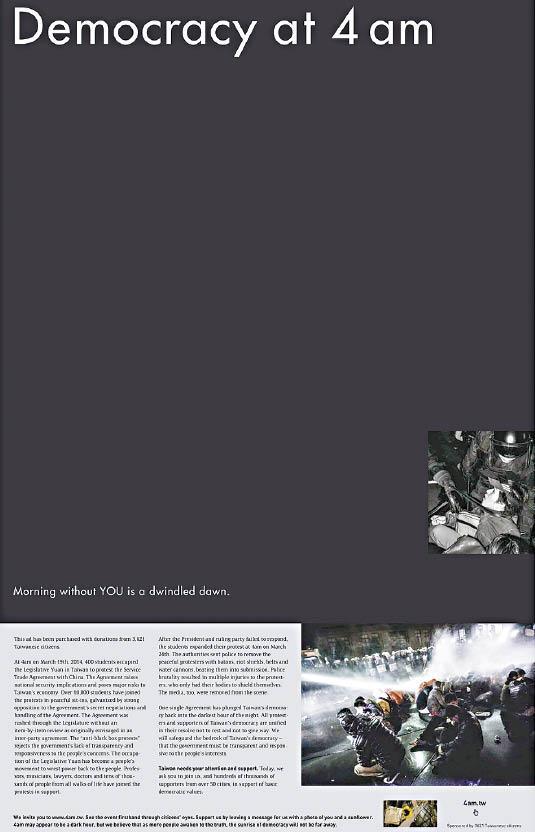

5月11日,聶永真在fb上發文分享自己的一張作品。標題是:「昨日─母親節─香港。The Hongkongs’ Mother’s day in 2020. Do take care, our friends!」(香港人的母親節,保重,我們的朋友們!)

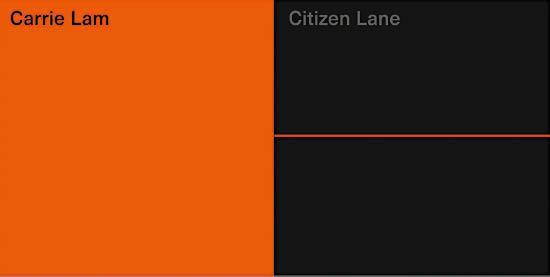

他說,前一天晚上臨睡前,躺在床上翻閱手機,看到這單新聞:香港網民在母親節發起和平抗議行動,許多十幾歲的孩子在馬路上被橘紅色的速龍圍捕、捉走,他們的母親徘徊在警署外;同一時間,特首林鄭月娥在fb貼出兒子從英國寄來給她的母親節禮物─一個橘紅色的手袋。

作者:陳德愉

攝影:陳沛妤、林林

(部份圖片由聶永真提供)

同樣的橘紅色,「好像是兩個世界。」聶永真說。

他跳起來,五分鐘內做完這張圖,貼上自己的fb,「我希望更多台灣人關心香港」他說。

許多香港網友在這篇發文的下面留言:「Thank you for standing with Hong Kong.」(謝謝你和香港站在一起)

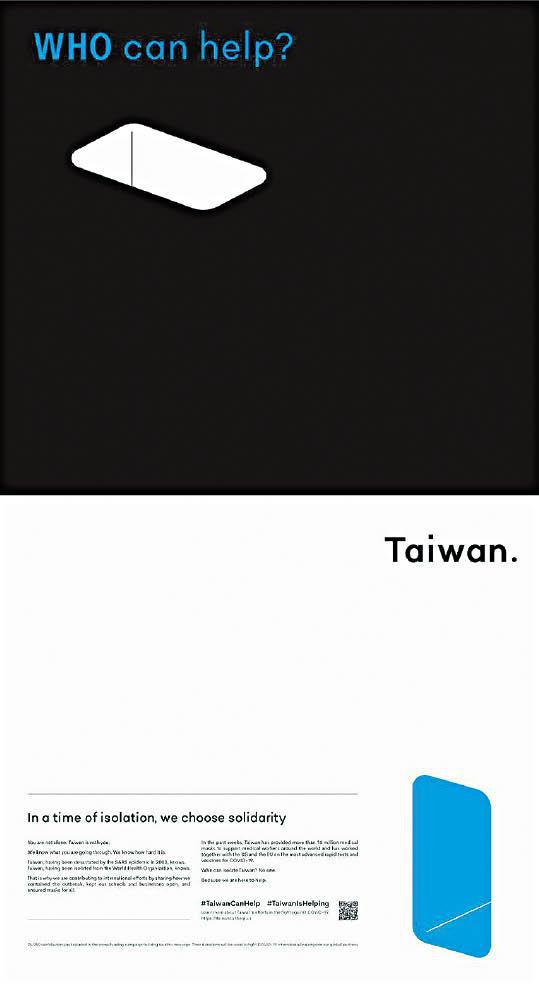

路見不平,WHO can help?(誰能相助)。

聶永真總是拔刀跳出來,讓這樣的高貴情感一瞬間傳達到我們的心裏。

聶永真是台灣具代表性的平面設計師,2012年入選瑞士國際平面設計聯盟「AGI」會員,得過多次台灣金曲獎最佳專輯封面設計,也是蔡英文2016年總統競選官方視覺、競選專輯及2020總統就職紀念郵票的視覺設計師。

轟烈過後 「寧可停在最好的時刻」

2014年太陽花學運時,聶永真製作眾籌的《紐約時報》全版廣告,今年,他與朋友共同在嘖嘖募資平台(台灣眾籌平台)發起「刊登《紐約時報》全版廣告:台灣人寫給世界的一封信」。

僅僅在一天之內,有近2.7萬人按下贊助鍵,網站甚至一度當機,迅速籌得2,000萬台幣。

然後,我們就看到這幅廣告。

WHO can help?

Taiwan can help.

簡單的構圖,簡單的一句話,讓所有台灣人在看到的一剎那間,熱淚盈眶。作為一個被世界上大多數人否認存在的國家,我們能夠幫忙,我們值得被尊重。

聶永真的故事,就是台灣人的故事。

五年前,聶永真將工作室搬到民生社區。我環顧四周,空間潔淨極致如同畫布,家具陳設像是一些精確地添上去的線條。全屋玻璃間隔,一抬頭便可以清晰地看到:天井裏,幾支花盆伸出小樹枝;露台外的公園草地上,兩隻大狗忘情地耍樂;遠一點的地方,飛機轟隆隆地劃過藍色的天空。會議桌椅都是自己設計的,純白亮麗的枱面,下面長出纖細的四隻腳;這極具線條美感的椅子,讓我不由得擔心起來,自己是否會把它坐垮了?或是受訪者真的能夠坐在硬板凳上,維持拍照姿勢幾個小時嗎?左思右想,站在椅子前躊躇着,聶永真對我伸出手,往前輕輕一擺,笑盈盈招呼:「坐啊坐啊。」

事實證明,聶永真毫無問題,幾個小時裏,他維持固定姿勢,沒有一絲改變。

「我在這個業界的價值就是提出好的東西,更好的美學與品味。」「如果有一天,我真的創作力不再,我馬上退休,消失在大家的面前。」

他說,自己看過許多曾經轟轟烈烈的大師,過了創作顛𥧌後的「滑牙」作品,每一次看到這些「滑牙」,聶永真就會想:「我會不會滑牙呢?被批評呢?」「我寧可停在最好的時刻。」

採訪過程中,有三分之一的時間,聶永真在做自我反省:「我配嗎?我配得上那麼有名?」

他做過很多歌手的包裝,看着這些歌手從「冒起了」、「紅了」到「停了」,「這件事情對他們是一種折磨。」「所以我提前做心理建設。」他說。

學會對客戶說不 「感到鬆了一口氣」

聶永真43歲,可是皮膚仍然水潤,看起來比實際年齡年輕7、8歲,中等身高、身形彪壯,日常穿着簡單但有設計感的素色T恤,短袖裏伸出兩隻肌肉線條明顯的手臂,上面有許多刺青。

左手臂外側刺的是一排釘子,長長短短各式各樣,整齊地排成一列,「這是IKEA的目錄。」聶永真說:「我覺得這張圖很好看。」

手臂翻過來,手肘裏是一張線條速寫。

聶永真告訴我,這幅圖的創作者,是個外國女孩,「她畫了很多圖擺在檔攤上,等待想刺青的客人選擇,這一張是她畫錯不要的,但還是擺在上面。我覺得很好看,就選了這一張。」

上半部是張臉孔,線條朝下延伸,到了末端成了一只陽具,接着,她用筆上上下下地想要塗去,卻成了一團線條,纏繞住這個人。

右手臂上一個更大的,似人頭又似骷髏,「這也是她畫的。」他用左手指着。接着,雙手握拳對緊,翻過來露出拳頭下的指窩,送到我眼前;指間裏刺着兩個荷蘭文,左手是「houd」,右手是「vast」。「這是『堅守』的意思。」聶永真說。

「荷蘭的水手,祝願自己能握緊船舵,便在指間刺下這個字。」聶永真站在工作室的中間,打開雙拳,握緊虛空中那支人生的舵,笑瞇瞇地說。

聶永真的父親是原籍廣東的老兵,40多歲才結婚生子,退伍後,夫妻倆在工廠當員工,退休後,擺攤檔賣水煎包及資源回收。父母忙於生計,「他們從來沒有明示、暗示我長大要做些甚麽。」聶永真說,所以他要讀甚麽科系,做甚麽工作都是自己決定的。

買不起玩具,便以畫畫當遊戲,一張圖畫紙一塊錢,母親買100張讓他們畫個痛快,「媽媽會帶我們去台中公園寫生。」聶永真說。

高中念職校,「不知道為甚麽美工科都在比較貴的私立學校」,家境不允許聶永真念私立學校,他最後選了臺中市立臺中工業高級中等學校裏「看起來可能與畫圖相關」的「機械製圖科」。

雖然這個「畫圖」指的是「畫工程圖」,不過聶永真覺得,高級中等學校三年紮實的訓練對他日後幫助很大,「我分析圖像能力非常好」,他嚴肅地說,他能夠看透物體的結構,將任何立體的物品精準地平面化。

誤打誤撞,聶永真高中時成績優秀,在大學甄選試中獲得全國第四名,因此進入國立臺北科技大學工業設計系。「此系是做工業設計的,是做產品,可是我的平面設計雖然很好,模型卻做的很差。」

「我打電話去國立臺灣藝術大學問有沒有轉學考試?他們說沒有,所以我除了重考外,就沒有別的路了。」重考對聶永真的家庭來說是個負擔,「所以,我先去跟重考班討價還價,我跟補習班說,我全國甄選試第四名一定會考上的,可以當你們的榜上名單。」最後,補習班同意只收材料費7,000元,聶永真才打電話回家告訴爸媽自己要重考,他說的是:「只要7,000元就好,7,000元就可以重考了。」

我問,那麼,是教授啟蒙了你的設計之路嗎?「不是。」聶永真搖搖頭,告訴我:「是我妹妹。」

重考那一年,念室內設計的妹妹借給他一本學校帶回來的課本《基本設計的元素》。

聶永真看得津津有味,「我第一次知道,哇!設計可以這麼美。」這本書上的每一個範例都讓他開始想「如果是自己會如何做」,於是,聶永真下定決心成為一位平面設計師。

畢業出道,聶永真做唱片、做書,以驚人的質與量快速竄紅。他擔心自己資歷淺,推了一個工作後以後就沒有人找了,所以只要能接的工作都接,每個月平均有四、五張唱片,三、四本書,若干海報,工作量驚人,即使找了也同樣做設計的妹妹幫忙,仍然感覺到被榨乾。

這樣的生活過了10年,直到35歲,他終於覺得「經濟過得去」,「心理健康也非常重要。」第一次推工作,對客戶說「不」的時候,「感到鬆了一口氣。」

「終於可以在一個好時間(比較寬鬆)內(把作品)做完,可以也喜歡自己的作品。」聶永真說。

失去中國市場 「我們更在意認同」

我問他,至今為止,這一生最美好的時光是甚麽時候?不是功成名就的時候,出乎意料地,他羞澀地笑了,「當然是國中、高中啊。」

「那是戀愛的時候。」聶永真笑瞇瞇地說:「而且是,純純的同性之愛喔。」

他曾經公開談過自己的性別啟蒙,國小時就知道自己喜歡同性,國中更明顯。

上大學後,念國立臺北科技大學的聶永真跑到台大參加BBS「Gaychat」聚會,「國立臺北科技大學竟然沒有同志版!」於是他創立了「同性之愛版」。也做小報刊,當時《破報》、《島嶼邊緣》都有酷兒(Queer,泛指非異性戀者)相關訊息,聶永真就把報紙派到系所的公共空間,「沒有資訊,就來開拓啊!」

設計系、唱片圈、文化圈等等,都算是同志的舒適圈,所以,當他在網路上聽到各種反對聲浪,「哎呀~好心碎!」

2018年公投結果,讓聶永真發現,原來平行世界是這樣的,大部份人否定自己存在的現實,他意識到,友善的舒適圈不是人人都有,對某些人來說是一種奢侈。

大多數的人都想要否定你的存在,這不就是台灣的處境嗎?

這些年,聶永真以設計參與了許多公共議題,從太陽花一直到最近的香港母親節。我問他,公開表態對工作、生活有影響嗎?他坦白說,太陽花之前,有時也會接到來自中國的工作,「後來就沒有了。」

中國小粉紅在網路上群起攻擊,聶永真說:「我們工作室的夥伴都很勇敢。」「我們更在意認同。」

「自由民主的社會裏,人不應該被政治壓力拘禁批鬥。」

這幾件作品在台灣家喻戶曉,聶永真逐漸成為KOL,一個年輕人的icon。不過他說,這些都算是社會參與,不屬於他個人,「我做《紐時》兩次(一次太陽花一次WHO),我沒有把它們放進我的作品裏,也沒有拿酬勞。」

「我就是來幫忙的,我是服務大家。」聶永真嚴肅地說。

因為,他能夠幫忙。

WHO can help?

Aaron Nieh(聶永真)can help.

這不就是台灣人想說的話嗎?當大多數人都想要否定我們的存在時,我們能出手幫忙,我們值得被尊重。

「做這些事抗壓性要夠大」,然後,聶永真又開始習慣地自我反省起來,喃喃道:「因為也會有反面的聲音,議題越大強度越大……。」

他停了幾秒,追求尊嚴永遠不是一條簡單的路,但是,不會是一條寂寞的路。

「我們還是會被比較大的正面(回應)鼓勵到啦!」在滿地的陽光裏,聶永真羞怯地笑起來。