五個星期,一連10集,將公牛隊及佐敦(Michael Jordan)六冠傳奇的紀錄片《The Last Dance》終於全部播完,在NBA未有歸期前,這套紀錄片的確讓不少球迷止止渴,難怪在美國,每次播出的收看人次達到580萬。香港的收視幾多,目前未有數字,可惜是Netflix沒有播放,幸好體通也不算太差,有廣東話也方便了不少讀者;回想看着直播已是廿多年前的事,今次從不同角度重溫,也能讓年輕球迷更清楚,佐敦如何由一個普通新人,一步一步成為「籃球之神」。

沒有人與生俱來就是贏家,在沒有互聯網的年代,佐敦有太多的言行和場上的行為被神化,今次觀眾見到的,是他近乎變態的好勝心,不止推動了自己蛻變為最強的籃球員,也像強逼症般,令隊友都苦不堪言,要是跟不上,就只能離開。在前後三連霸中,一直在身邊的就只有教練「禪師」積遜(Phil Jackson),以及「天下第二人」柏賓(Scottie Pippen);其他隊友在他轉行打棒球時換了大半,但佐敦一樣可以帶領他們奪冠,那是以身作則的領導才能,不能不叫人歎服。

昔日只看場上的表現,我們會佩服柏賓無所不能、讚歎「眼鏡蛇」格蘭(Horace Grant)攻守兼備、喜歡洛文(Dennis Rodman)在場上的神奇防守和籃板、也對各個role player的能耐,感到不可思議;但在球場以外的鏡頭,才知道佐敦如何一手一腳地推動他們;柏賓和格蘭由新人開始練起,卡爾(Steve Kerr)曾和佐敦講手,洛文場外不受控制,可以在季中請假去拉斯維加斯,也可以在總決賽時飛去打摔角。作為球隊的當然領袖,佐敦與柏賓及積遜教練組成一個鐵三角,恩威並施地讓各個球員發揮出他們的天份。

《The Last Dance》還原了佐敦的血與肉,他如常人般有情感,在喪父的打擊下也有軟弱一面,在棒球場打了一轉,在96年的父親節當天再次高舉冠軍,在更衣室痛哭的一幕令人難忘;佐敦和隊友、保鑣、記者及球迷的互動,也非常有趣。當然少不得他將求勝心帶到賭場和21點上面,甚至連擲銀仔也要贏的鬥心,可以想像得到,活在佐敦身邊的人,有幾大的壓力。

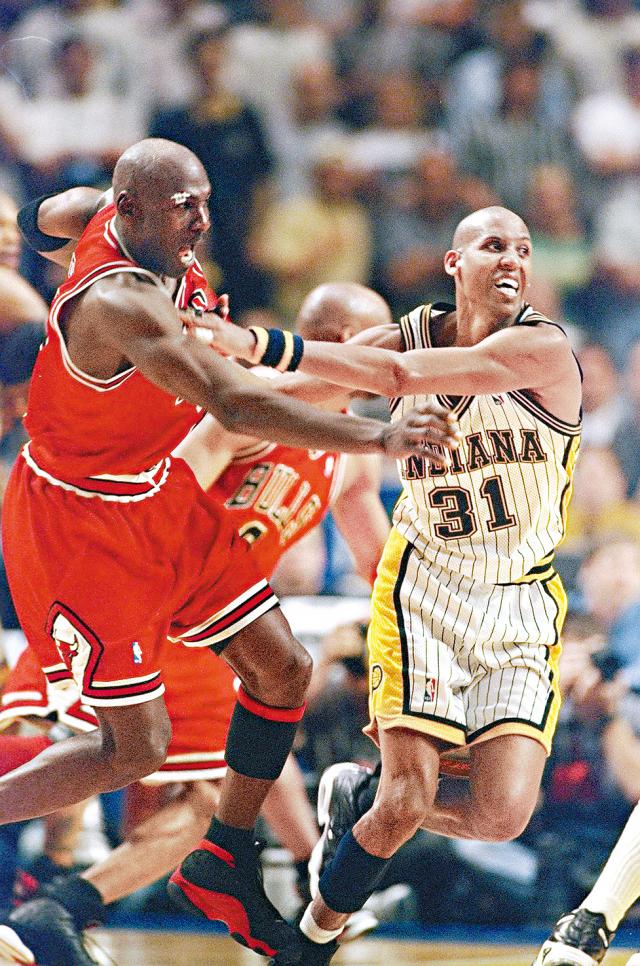

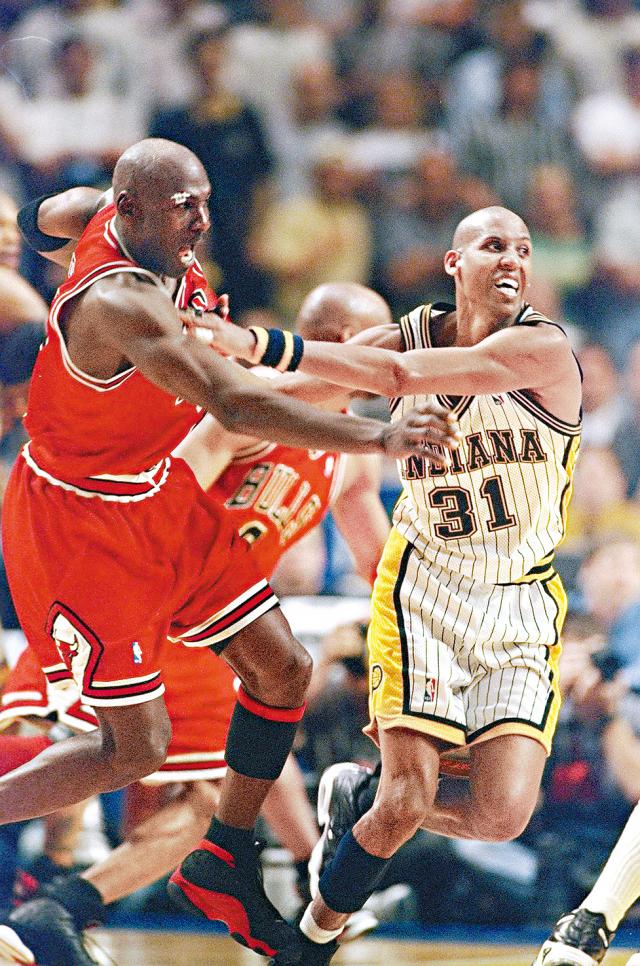

可惜的是,紀錄片始終得10集,不夠10小時的片段,看得仍不夠喉。在90年代強手如雲,紐約人、溜馬、超音速和爵士都值得更多片段,尤其是溜馬,在米拿(Reggie Miller)帶領下,就只有他們始終無懼公牛,在98年東岸決賽打到第7戰,距離總決賽只差一步。當你見到米拿平靜道出,就是輸在一次跳波,你會回想到他大力推開佐敦,射入那球三分的神奇經典遠射;當然,佐敦賽後和「小鳥」布特(Larry Bird)的trash talk,也是一次神級的交手。

在90年代前,沒有人在籃球板圖上能發現芝加哥,那是屬於洛杉磯、波士頓、紐約和底特律的年代,經過不斷的努力,佐敦、柏賓和積遜教練,以及一班最傑出的隊友,以六冠讓芝加哥成為美國以致全世界籃球迷心目中的「麥加」。

今日的籃球已進化成另一種運動,那年代強調的身體對抗、no blood no foul,都已一去不返;而隨着NBA大賺特賺,各隊的總值水漲船高,也能容納更多大牌球星,三巨頭已是尋常事,也在演變中衍生了「勝者為王」的想法,只要贏到冠軍指環,就算是「組隊」或「投敵」,都不再是甚麼羞恥的事。各種大數據令球星掌握到更有效率的進攻方法,三分波令球場的空間更大,但換個角度來看,側重於三分的進攻方式也比以前單調,當然始作俑者是規則的改變。

誰是史上最偉大的球員,爭辯會永無休止,每個球迷都有屬於他們年代的英雄,正如我寫過,那就如初戀般無可取代;佐敦能夠成為大多數人心目中的GOAT,由來有因,比起91-93的3連霸,96-98的3冠要難行得多,當中97年的一屆,更加是從不可能中獲勝,難度是六冠中最高。

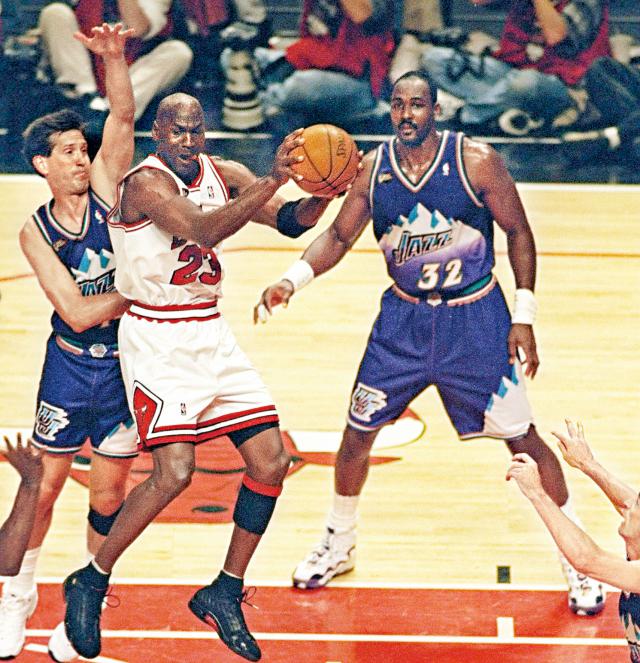

雪茄漸變灰燼,影片來到結尾,我靜下來重溫那十多年間,看住佐敦由新人到入樽之王,由Mike變成The Air的感動,比起他高不可攀的成就,更加尊敬在那個年代勇於對抗的英雄,無論是紐約人的伊榮(Patrick Ewing)、超音速的披頓(Gary Payton)、溜馬的米拿,以及爵士的史托頓(John Stockton),特別是「一生一城」的後兩位。知其不可為而為之有多難,今日的香港人應該體會最深。

仙道彬

熱愛睇波,更愛落場打波

http://www.facebook.com/sendohbun