【港情講趣】

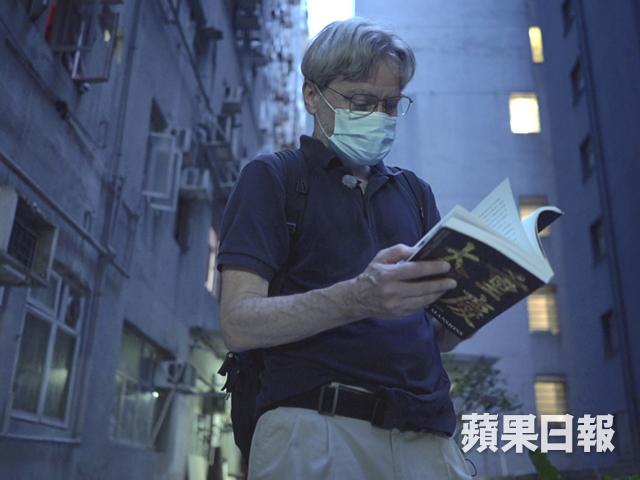

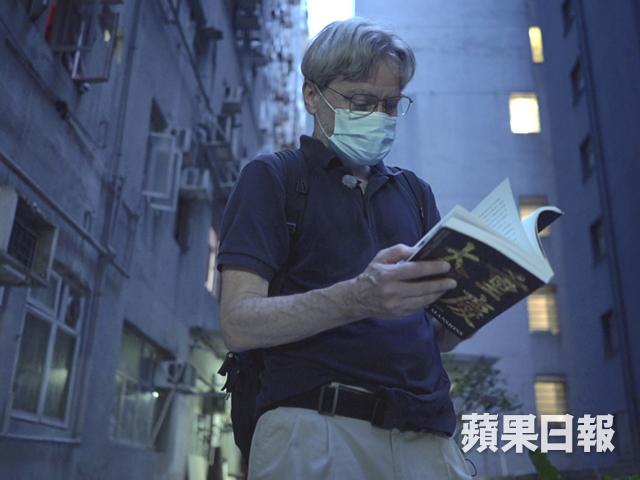

相約麥高登(Gordon Mathews)在重慶大廈門前訪問,他穿着黑色Polo恤,渾身濕透。他是國際知名學者、中大人類學系主任,每星期都會到重慶大廈點杯奶茶和大廈內的人邊聊天邊研究。只是肺炎肆虐,兩個月沒來過重慶大廈。戴着口罩的他,說話有點不方便,有點小脾氣。本來相約他訪問,他有點猶豫。「恐怕答不到你的問題,《世界中心的貧民窟:香港重慶大廈》一書,已經是2011年出版了,現在很多東西都改變了……」

正好,我們這次就是談改變,訪問才順理成章。重慶大廈自60年代開始,一直予人罪惡之城的形象。90年代王家衛拍攝《重慶森林》,令人更覺得重慶大廈撲朔迷離。本地人不敢入去,外國人卻愛得要死。一場反送中運動,重慶上下走出來派水,卻忽然將「罪惡之城」變成港人「懲罰之地」。重慶大廈要做黃色經濟圈一員,行得通嗎?

麥高登聽罷,像個小孩一樣,笑了出來,「在這裏,只要你能夠賺錢。無論你是誰、甚麼人種,任何政治立場,他們都會招呼你的。」他強調,重慶大廈的人非騎牆派,只是要我們思考其「多元文化」的本質。「也許,有些人會說重慶的人沒有原則,我不認同,因為包容性強(tolerance)就是這裏的特色。」Everyone is welcome。

80年代至今 「罪惡之城」大蛻變

來自美國的麥高登,確實親身體驗過重慶的包容。1984年,28歲的他以背包客身份入住重慶大廈,在書中他寫道:「五湖四海的各色人群,有南亞、非洲的商人及避難者、印度的臨時工,還有囊中羞澀的各國旅客。」他驚嘆五幢相連的大樓,人們性格背景迥異,竟能兼收並蓄。1994年,他受聘於中文大學人類學系,攜同日籍妻子定居香港,自此開展研究重慶大廈之路。

麥高登每逢周末也會到這裏閒逛「搭訕」,了解大廈內的經濟和人際網絡。在2011年正式出版《世界中心的貧民窟:香港重慶大廈》,將他多年來研究成果記下,一洗重慶大廈「貧民窟」的形象,深入道出這個錯綜複雜的「低端全球化中心」(World Center of Low-end Globalization),小本經營,沒有合約,沒有廣告,繞過海關體系的跨國貿易活動。

這天,他重返重慶,第一個要見的人,就是在重慶認識的第一個朋友——來自非洲的Dixon。「(政治)意識形態在這裏是行不通的,少數族裔在香港難以融入。我在香港住了10多年,但對面的鄰居看見我,仍然不敢跟我打招呼。」Dixon苦笑着。他認為,重慶大廈是少數族裔的中心,各自有不同的背景,用藍黃分化反而漠視「重慶」特色。他強調,重慶的人同樣關心香港,10月反送中送水一幕,可見一斑。「撇開任何政治考量,他們就是真心想分享。要記得,我們是香港的客人,我們和香港人都是connected。」

不分膚色 盼被接納為「香港人」

香港主權移交20多年,中港矛盾不斷升溫。在夾縫中存活的重慶大廈,依舊屹立在尖沙嘴。然而,麥高登看到年輕一代靜靜地掀起革命,他們更開放、更願意接受和接觸不同文化。至少,新一代敢於「入重慶吃咖喱」。

「在過去20年,香港一直被政府游說,『你是中國人、你要成為中國人』,但新一代不受這一套。他們會反駁,『我們是香港人,不是中國人』。」麥高登在中大教書多年,他留意到學生身份認同的改變,他發現年輕一代認為「中國人」才是他們的威脅,看見外國人的臉孔,讓他們感覺香港仍然是國際化。「有學生會跟我說,想要非洲的男朋友。20年前?想也不要想。」他開玩笑說,不會介紹Dixon給他們認識。

Dixon認為,傳媒經常描寫重慶為惡貫滿盈之地,但重慶其實滿佈300多部閉路電視,雖算不上百分百安全,但他亦反問:「相同的罪惡在旺角、深水埗發生,你們會有甚麼反應呢?為甚麼只有重慶特別危險?」麥高登聽罷,禁不住搶答:「這是歧視。香港人普遍認為黃種人、白人是好人,其他有色人種就是壞人。」

對於不諳粵語,亦非華人的香港人來說,站在黃藍分界之前,他們希望在夾縫中,自己皮膚的顏色先被接納。套用10月重慶派水的口號,「香港人是一種心態,不是膚色」,想尋找重慶最黃的東西,大抵到處也是——咖喱。

記者:袁志敏

攝影:伍慶泉、許先煜