【藝文沙龍】

三年前,亞洲協會香港中心(Asia Society Hong Kong Center)舉辦了「喘息空間:香港當代藝術展」,從11位本地藝術家的集體回憶尋找石屎森林的喘息空間。千多天過去,香港變天、世界也變天。展覽的下集「續章:香港當代藝術展」剛於瘟疫中、亞洲協會香港踏入第30個年頭開幕,滙集另外10位活躍於本地藝術家的研究式創作,再次回應我城集體歷史及共有的生活印記。你知我知,在香港生活,離不開政治;或者,從來都是……

以溫婉手法談硬政治,是九〇年生於廣東的莊偉拿手好戲。這位多媒體藝術家活躍於香港和柏林,創作涵蓋行為、裝置、公共藝術、錄像、攝影等。他擅長以人體之間的張力、介入和互動轉化為人類社會系統關係的縮影,作品與社會議題、國際現象緊扣,包括時空政治、邊界、移民、戰爭、身份政治、性小眾和人權等,曾以作品《香港.香港》回應國歌法;又曾把示威場面以超慢鏡重演,創作暴力動作變得像耍太極般溫柔的作品《未來演習:警察訓練》。

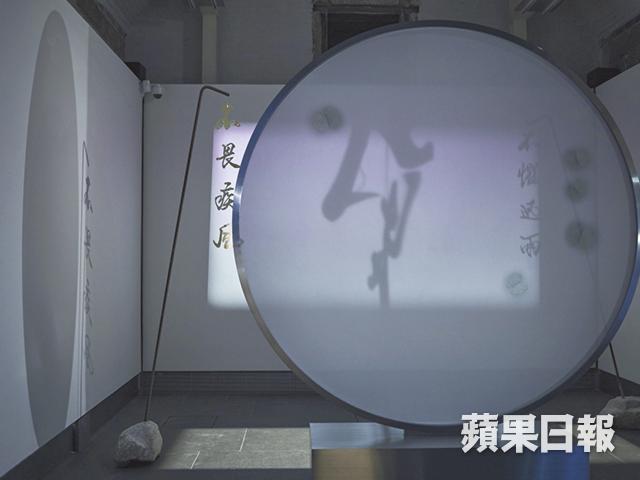

這次展覽中他的新作《Falling Carefully》再度引發無限聯想。莊偉複製了異常像真、「三位一體」的袖珍版自己,穿着疑似警察制服,呈現跌倒的一瞬,但不同「仆街」姿勢的雕塑卻巧妙地互相支撐着對方,猶如中國家具的入榫。藝術家試圖以超現實的雕塑,把跌倒的無力感顛覆和轉化為「集體互撐就不會倒下」的抽象意象,旁邊的牆上鑲滿了金屬扶手,以及有關世界各地政治運動的手繪小畫。

這作品可以多層次閱讀。第一,這超現實裝置表達集體跌倒在「對的位置」,可成為彼此的支持。第二,我會被現場環球政治運動的手繪畫引發思考,在全球化框架下,一個地方的政治運動看似失敗,或許已在別的土壤be water地落地開花,所以跌倒不等於失敗。

以香港歷史及集體回憶為靈感的,有武雨濛以二〇〇〇年著名的「庾文瀚失蹤案件」為主軸的作品《未完成的歸途》,藝術家以鏡頭重新探索死亡及消逝的概念,同時暗喻殖民文化和身份的消逝。

六七暴動到今日 「催淚彈變得毫不誇張」

梁志和的《日誌系列》在二〇一七年開始創作,他從讀舊報紙回溯六七暴動期間發生炸彈襲擊的地點,從碎片中建構另一個一九六七,再伸延到家暴、性侵至幫派打鬥的暴力事件,並在半個世紀後重遊故地,復以黑白底片拍攝同一個天空。

「在舊報紙打撈,六七暴動期間每日可以有百多個炸彈,災難性新聞同時會夾雜一些南轅北轍的新聞。」這現象啟發梁志和將暴力新聞與他生命的紀念日連結,凸顯荒誕感,營造出平行時空。一個象徵着動盪的一九六七年,他在媽媽的肚子裏。「我一九六八年出生,發生暴動時我雖不在場,卻在媽媽肚子裏一同經歷着社會的動盪,我想表達一種若即若離的記憶。」梁志和認為記憶只代表一個人腦海中認為重要的資訊,它不代表歷史更不代表現實。

「報章記錄一個懷疑精神失常的人住東頭村,他發病時三個警察來到都被打傷,後來要請一隊防暴隊來掟了個催淚彈才能制服他。事件當時好誇張,但五十年後的今天尤其經歷去年社會運動,催淚彈變得毫不誇張。」梁志和形容此作是「知覺挑戰的儀式」,如今重返新聞提過的暴力現場,已無任何痕迹可言,歷史就這樣被遺忘嗎?梁志和指,舊報紙計劃將會延續,「希望自己夠長命,到我開始對社會暴力有深刻記憶,會有一番新的感受。」

展覽滙集了不少值得深思的作品,例如覃小詩研究「末日預備者」應對災難的做法,從中探討生存中的重要命題,以及了解人類於困難時刻如何在相互扶持下活着。

聲音、多媒體藝術家楊嘉輝探究著名民謠《茉莉花》的起源,嘗試考究地域的「文化正統」真實性。藝術家將《茉莉花》與其他類似的跨文化並列對比,例如Kenny G對香港流行樂壇的影響,以及從中國傳入日本並被日本樂師保留了下來、卻在本土早已失傳的唐代宮廷音樂,探討所謂正宗的文化意蘊。

藝術團體Zheng Mahler以江西景德鎮的陶瓷與瑞士的製錶技藝比拼,道出數百年來中西方在經濟貿易及土地用途上的拉鋸。

藝術是藥 「治療香港最艱難日子」

亞洲協會香港中心踏入第三十個年頭,機構的行政總監孟淑娟接受專訪時認為,由香港藝術家分享一系列「情感共鳴」的回憶,藉藝術品呈現香港的多樣性。「一九九〇至二〇二〇年這三十年間,香港有翻天覆地的改變。我相信藝術是環球的語言,很有力的連結和醫治工具。藝術能在美國9.11事件後成治療的藥,我相信藝術也可治療香港近幾十年來最艱難的日子,並思考未來三十年的光景。」被問及總部位於紐約的亞洲協會,在環球疫情加上中美關係緊張雙重打擊下,會否影響這非牟利組織籌募經費與營運?「米高安哲羅、達文西等藝術家,在他們時代的抗爭與張力中,越動盪越能引發創意,也越見藝術的重要性。」孟淑娟如此回應。

續章:香港當代藝術展

日期:即日起至9月27日

時間:11am至6pm (周一休館)

地點:金鐘正義道9號亞洲協會香港中心麥禮賢夫人藝術館

收費:免費入場

採訪:鄭天儀

攝影:潘志恆

部份圖片由亞洲協會香港中心提供