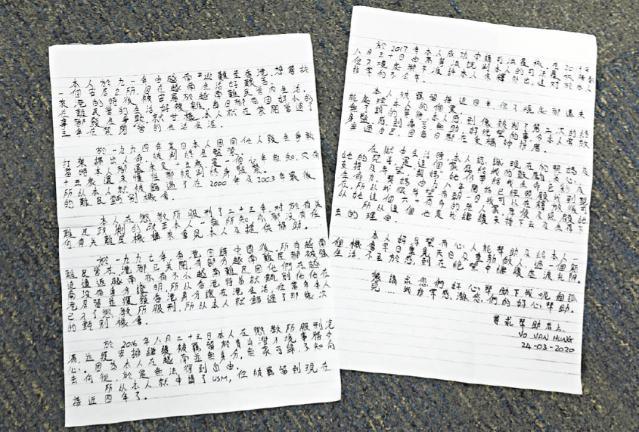

【漆黑人生】

人生而自由,今年41歲的武文雄(Vo Van Hung),有四分三人生在囚禁中度過。

武文雄是俗稱「不漏洞拉」的越南船民,12歲到了沙田白石禁閉營,15歲因營內爭執殺人被判終身監禁,23年後刑滿出獄,卻被送入青山灣入境事務中心,至今遭羈留近四年。

截至3月底,據他所知,404名羈留者中,沒人待得更久。

萬一遣返越南,按當地法律,他或會迎來第二次終身監禁。人只有一生,他自殺過,免遣返聲請被拒,上訴被拒;司法覆核裁定酷刑聲請上訴委員會考慮決定為不合理,需再審理,他卻未能如其他聲請人一樣取得「行街紙」。他只渴求自由的空氣,及杯麵的滋味。

記者:鄭祉愉

攝影:黃耀興 何頴賢 朱永倫

武文雄1992年隨着一艘船漂泊來港。南北越戰爭後,他與父母失散。後來養父籌足錢交給蛇頭,着年僅12歲的他,獨自隨熟人來港。

禁閉營南北越人聚居,品流複雜,他除義工舉辦的越南文課堂,他從未受過正式教育。成年人天天爭搶打火石、電力,因小事群毆、甚至打死人是常事。耳濡目染之下,他也相當衝動。

15歲的他與朋友踢球,波滾得遠遠,他去拾,卻被那邊的人掌摑,周遭的人煽風點火,慫恿他報仇,於是他抄了刀,捅了對方一刀,但對方失血而死,他被捕了。上了法庭,他不懂聽英文,律師叫他認誤殺罪,他就認罪,但法庭判了謀殺,終身監禁。他痛恨當初自己無知,「唔知咁(會)導致他人死亡,謀殺誤殺都唔知個分別……長大咗先知道乜嘢係法律同罪,細個唔知。」

曾患抑鬱兩度尋死

在獄中語言不通,他陷入抑鬱。18歲,他決心結束生命,裝病兩星期,攢下的藥丸不夠,還灌下整支洗頭水,去了小欖精神病院半年。

直至遇上兩個人,他才有了盼望。1998年,他遇上囚友媽媽芬姐。她也是流落香港的越南船民,二十多年來堅持探望他,把他從絕望中拉起,他於是奮力學習廣東話,還考會考。

轉至成年監獄,他又遇上另一位越南船民何成進。1987年,何成進來港,因一次營中打架,有人失血至死,警察找來證人指認,他與其他四人被判終身監禁。何從報章中讀到武文雄的遭遇,與他聊天、開導他、幫他學習。

會計簿記的中級文憑(LCCI)課程索價數千元,武文雄也有興趣,但監獄工作的月薪僅三十多元,數千元是天文數字,何成進找朋友匯款。學習後,何成進看見武文雄的脾性漸漸平和。

2016年8月,武文雄獲減刑出獄。他離開監獄大門才在事先未獲知會下,被送到青山灣入境事務中心羈留,等候遣返。

按越南法律,國民若曾在境外犯下罪行,被遣返後有機會被二重起訴(double jeopardy)。於是武文雄申請免遣返聲請。

從事基層工作的芬姐,掏出多年積蓄共四萬元來請律師。聲請被入境處拒絕,指他的理據不充份,他再上訴,亦遭酷刑聲請上訴委員會拒絕,他提出司法覆核,希望再審核上訴聲請決定,再嘗試申請保釋,再次被拒。

司法覆核申請到一半,律師告訴他:「你冇錢,我唔會同你做」。他一聽,絕望之下服藥自殺,最終在屯門醫院躺了六天,芬姐憂心得飲泣。武文雄放不下契媽,才煥發求生的意志:「唔想令人失望,唔會再想有咁嘅念頭。」獲悉可申請法援,他找了義務律師繼續上訴。

相較監獄,羈留日子沒有盡頭,更加難熬。武文雄扳着手指數,囚犯有工作安排,羈留時只能發呆;獄中薪水可以買零食、香煙、維他奶,日子更有滋有味;外來尋求庇護者來來去去,他幫助每一個人讀中文文件、填表,又充當繙譯打發時間。

每逢周末,已出獄的何成進和芬姐輪流探望他。周日清晨6點半,芬姐大清早起身,買好一堆零食,轉乘巴士,花逾一小時前往羈留所,不夠便前往荔枝角收押所的探訪用品店再購置,只為探訪15分鐘會面。二人平均每月花上1,000元羅致物資,成為武文雄的精神支柱。

2019年8月,他終勝出司法覆核,判詞指上訴委員會的決定為不合理,忽略了多個因素,其一為武文雄生父為南越軍人,曾經抗共,存在政治風險,其二,遣返後二重起訴的風險,需再審核個案。

人權律師帝理邁指,羈留時間長往往與聲請人的犯罪紀錄、進行中的法律程序等因素有關。法庭今日恢復運作,帝理邁指此案屬非法禁錮,相信在程序上需優先處理,盡快為他申請人身保護令。

2014年,釋囚兼酷刑聲請者Ghulam Rbani曾狀告政府非法禁錮,終審法院裁定,入境處處長應按《入境條例》第32(2A)條規定的羈留時限,盡快和合理作出將上訴人遣送離境的決定,若不能在期限中作決定,有責任把上訴人釋放。

立法會議員張超雄形容事件為悲劇。政府曾推出「擴大本地收容計劃」,2003年讓1,414名居港未滿七年,沒有第三國收容的越南船民,以合法身份留在香港。張指,武文雄已刑滿出獄,無罪之身留港多年,甚至有情同家人的擔保人,在越南舉目無親,參照這種「特赦」的做法,容讓他留下,為「比較人道的做法,始終佢喺香港咁多年」。

1988年,港英政府推出政策甄別入境越南船民,區分經濟和政治難民,何成進早一年抵港,獲承認為難民,可沿擴大本地收容計劃申請香港身份證,出獄後從事地盤工作。

2003年,時任保安局局長葉劉淑儀曾回答立法會查詢,指出有14名囚犯符合擴大本地收容計劃條件,另有18名囚犯不符合條件,獲越南承諾接收,但出現阻礙,包括服刑、或需覆核難民資格,正等候遣返期間,囚犯並不被視為通常居於香港。

武文雄從未聽過有關計劃,記者向保安局查詢武文雄個案,政府發言人僅指有18人因不同原因(例如在囚)仍然在港,他們均須被遣送離境,亦未有交代為何長時間羈留,只稱入境處會就個別個案考慮。

渴望一嚐杯麵滋味

武文雄不明白,為何他申請「行街紙」如此難,若果如入境處所指,是因為他的案底,他已受罰了,「人跌過會痛,會改過,正常人,每個人都想做番個好人,邊個人想永遠做壞人」。

籠子裏的鳥不懂飛翔,他漸漸不敢奢望自由,「一方面想出去,另一方面驚拖累到其他人,融入唔到社會。」某一天在大房,見入境處職員掏出一個小盒子把玩,他搭訕聊天,才知道觸屏手機為何物,他對外界的記憶,還停留用打字機敲鍵盤的年代。

「由12歲坐到42歲,我乜都冇晒。」日子寡淡無味,他聽其他人提過杯麵滋味,至今念念不忘。「我渴望食嘢,咁大個人,杯麵麥當勞都冇食過,淨係電視見過。」聯合國難民署曾把禁閉營的兒童帶去海洋公園參觀,那是他第一次踏足香港自由的土地。二十多年後,司法覆核當日,他坐上囚車,才第二次看見電視中香港的風景,移不開眼。

故國早成異鄉,武文雄的越南語忘了一半,廣東話更流利,望可留在香港,貢獻社會。即使遣返越南,他也無家可歸,若再被判終身監禁,他不敢想像,「判第二次,人生有幾多年?」他也不明白,犯罪受罰,坐監尚且有原因,羈留近四年,像坐監無異,卻不知原因,像墮入無法離開的迷宮,又像跑一場沒有終點的馬拉松。他慨嘆:「終身有最高刑期,呢度仲慘過終身。」

他只有一個心願:「食下飯,飲下茶,報答佢哋(契媽和何成進)令我仲有今日的生命。」