【字裏凡間】

季羨林說過:「天下第一好事,還是讀書。」文學的治療與救贖,有時比藥物或宗教更強而有力。

世紀疫症肆虐全球,很多人會搶口罩但沒人會搶書,其實書不也是大腦的口罩,為你隔濾世間的殘資謬論,免被謠言所惑,敲醒裝睡的人,治療玻璃心、假天真、拖延症、特級腦殘……平時見慣生老病死的醫護界,他們又會看甚麼書呢?在困惑與不安中,他們又如何從書中找答案。

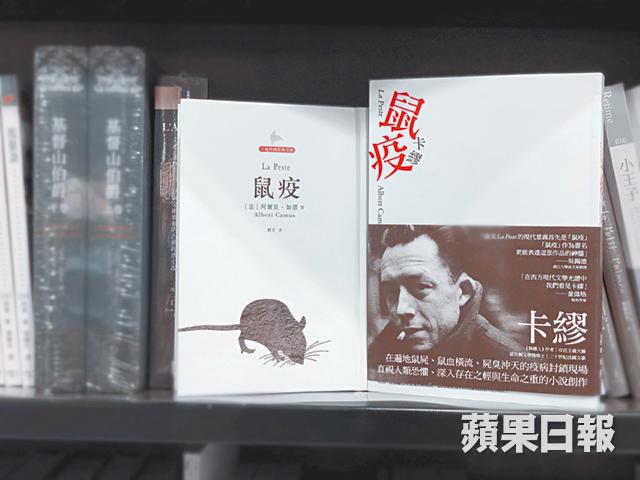

身邊不少醫護界朋友都在看法國存在主義作家卡繆(Albert Camus)的《鼠疫》(La Peste)。台灣美學大家蔣勳老師近日也分享疫境令其心中忐忑,一直想到年輕時閱讀這本1947年的小說(台灣譯作《瘟疫》)。蔣勳早陣子還在網上搜購了二手的《鼠疫》,送給剛考入大學,在哲學、社會、歷史科系間猶豫的青年。

《鼠疫》是卡繆最有影響力和社會意義的作品,寫完此書後也令這位左翼無神論者明顯改變。小說講述在1940年的一場突發鼠疫,在封城和荒誕的困境中,拷問了自由與生命尊嚴的價值,嬰兒感染、受苦、死亡,醫生束手無策,忍不住要熱淚盈眶呼喊:「神,祢在哪裏?」

記得17年前沙士期間我也在看《鼠疫》,這次為避免太灰,宅在家的我反而重看史鐵生的《病隙碎筆》。這位已故的全職病人(他自稱「職業是生病,業餘在寫作」),作品也不斷對信仰有發人深省的思考,但他總是樂觀面對,並早就感悟:「所謂命運,就是一齣『人間戲劇』需要各種各樣的角色,你只能是其中之一,不可以隨意調換。」

法醫馬宣立 直面衰老與死亡

任職衞生署法醫逾30年、風雨蘭(性暴力危機中心)創辦人之一的馬宣立,推介Atul Gawande的《最好的告別》(Being Mortal)。他說自己每隔一段時間就會翻看此書,自言書中給他許多啟發,尤其是對人的最後一程的抉擇與善終問題上。此書作者寫下常人不願面對的話題——衰老與死亡,梳理了美國養老實況,揭示醫學界對待末期病人的不妥善。書中坦承死亡和醫藥的局限,也揭示了如何自主、快樂、擁有尊嚴地活到生命最後一刻。

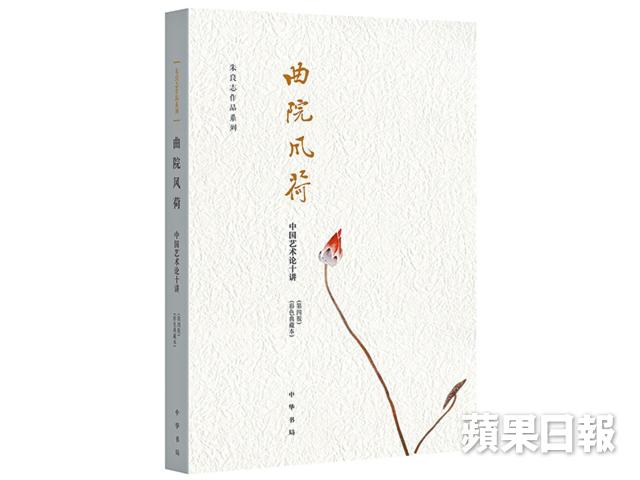

88歲的黃貴權醫生,本職是內科醫生,業餘從事攝影創作,早年參加國際沙龍,九次名列世界十傑,也是一名書畫收藏家。當年黃醫生因為面對太多生離死別而以攝影減壓,闖出名堂。疫下老人家不敢外出,重新翻翻舊書,推介被他看到殘破不堪的《曲院風荷──中國藝術論十講》,那是北京大學哲學系教授及美學教研室主任朱良志的藝術理論書。

「我喜歡每看一次就做筆記,結果這書整本被我塗污,可見它對我攝影的抽象意念啟發多大。」黃醫生也推介台灣作者倪再沁的《美感的探險》,那是作者多年從事藝術創作及教學的經驗與心得,藉由詼諧而寓意深刻的古今中西藝術史觀,重新理解何謂美,黃醫生認為整個閱讀過程就像在藝術與歷史之間探險和經歷。

同樣醉心攝影的張榮麟醫生,最初拍攝自然生態,後來「覺得露宿者好像鳥一樣被人困住」,繼而拍攝香港露宿者與住屋問題。疫境中他重溫的是蘇珊桑塔格(Susan Sontag)的《論攝影》(On Photography)。

在人人都是攝影師的大勢下,美國著名的文化評論家和思想家蘇珊桑塔格提出需要對攝影進行大批判,拋下「拍攝,本身是一種暴力」名句。張醫生也透過作品,冷靜的批判社會甚至時代,經常記掛書中所言──「不同拍攝角度,也反映了攝影師持有不同的價值觀。」如何能透過作品反映現實而不譁眾取寵?是每位攝影人都要問自己吧。

中醫藥學哲學博士關家倫指,心靈不安難以用藥物治療,人生的執着與忐忑有記憶,他希望藉一行禪師的《怎麼坐》啟發大家,透過中醫經常提到的正念(mindfulness)與靜坐,令香港人精神健康,幫助減壓。

執業牙醫吳偉雄是個業餘跑手,他近日看的是台灣書《Jay的跑步筆記》。吳醫生喜歡跑步,也看過許多跑步書,「一般是傳記式,或技術教導式,這書卻兩者兼備,裝備、訓練方式、練習課表、飲食、關於受傷,都一一討論到。」

Jay是台灣的矽谷工程師,全馬最佳成績是2小時39分鐘,跑步的人大概知道多強,但原來他的第一次路跑在台北,9公里跑了65分鐘(一般大眾都達到的水準)。

普通人學跑步 做更強的自己

「這說明,他不是一個跑步天才,而是跟你和我一樣的普通人,這樣大家才更有共鳴。這部份描述了他的跑步經歷、日常訓練和生活。」吳醫生說,技術上這書提醒了他放慢腳步的重要,要傾聽身體的聲音。心態上堅持努力,無論去到終點是甚麼時間(成績),早已是更強的自己了。他更挑戰大家說:「你不需要看起來像是個運動員,也能當個好運動員。跑不了30分鐘、那就跑一段走一段;連跑嗰一步都喘?那就單純從走路開始就好。」

註冊藝術(表達藝術)治療師蘇瑞雯推薦了奧地利心理醫師Dr Viktor Frankl於1946年寫的《人之尋找意義》(Man's Search for Meaning)。二戰期間,Frankl曾被關進猶太人集中營工作,見證被囚者的自殺行為。他曾於奧斯威辛集中營裏遭勞役至1945年才獲美軍救出,創立意義治療(Logotherapy)心理學說,克服當時困境,其後他把不能磨滅的體會撰寫成書,繙譯成多國文字。

「他認為人所擁有的任何東西都可以被剝奪,唯獨人性最後的自由──也就是在任何境遇中選擇一己態度和生活方式的自由──不能被剝奪。」蘇瑞雯說,這書給她最大反思和啟發,是如何面對逆境仍可保有自由意志。

重溫這些醫護書單,讓我想起和尚朋友最近在面書的一席話:「恐怖能喚醒慈與悲吧?」或許。疫情未止,很多活動取消或延期,明天是世界閱讀日,大家WFH煲劇解悶之餘,也可透過文字刺激自己的想像。

瘟疫橫行期間,不少圖書館和書店都提供免費線上閱讀服務,例如紐約公共圖書館免費開放超過30萬本書下載。

•紐約公共圖書館網址: https://reurl.cc/lV06jv

•Verso Books免費下載網址: https://reurl.cc/qdmeAD

•Haymarket Books免費下載網址: https://reurl.cc/E72dln

•NASA線上影音圖書館 National Aeronautics and Space Administration

網址: https://www.nasa.gov/

採訪、攝影:鄭天儀

部份圖片由受訪者提供