【浪迹遊蹤】

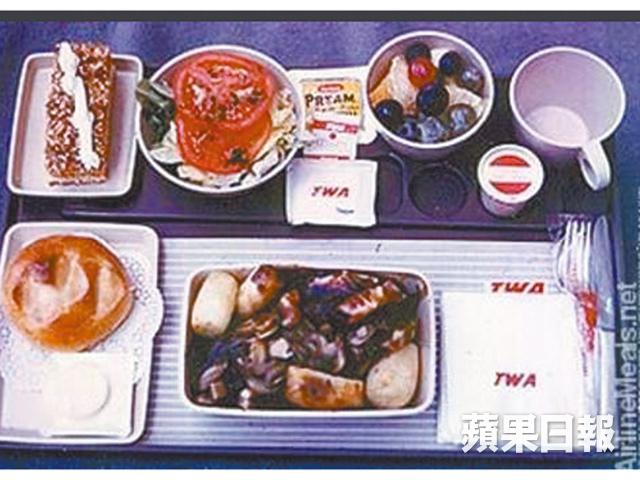

不少人都討厭吃飛機餐,認為係劣食兼重口味。近年不少遊客遠行時為節省金錢,往往會選擇乘坐不提供飛機餐的廉航,航空公司又可以減低營運成本,一舉兩得。不過,回顧過去,飛機餐在上世紀50年代至80年代的階段,曾經極盡豪華。在35,000呎的高空,誰說不能吃得好?

據紐約旅遊雜誌《Travel+Leisure》於2017年的報道,史上第一份飛機餐,出現於1919年英倫航空公司Handley Page 一班從倫敦飛往巴黎的航班。這份飛機餐包括炸雞、沙律和三文治,但其實這只是特別例子,在1920年代,大部份的航空公司飛機餐僅供飲料,沒有食物。

到1960年代,飛機餐才進入奢華時代,開始有龍蝦、風乾火腿、甚至烤全羊等高檔食材。1970年代的頭等艙甚至設有廚師台,讓乘客如自助餐般自選食物。當時飛機餐的餐具更與一般餐廳無疑,多使用金屬餐具,至2001年發生美國紐約911恐怖襲擊事件後,航空業界才基於安全理由,將飛機上用的餐具轉為塑膠製品。

食物無殼 不加葱蒜辣

時至今日,飛機餐的款式變得更多元化,例如有兒童餐、低鹽或低糖餐、素食餐、猶太教餐或穆斯林餐等。有部份伊斯蘭國家的航空公司,更會提供符合教義的清真餐,即餐點不含酒精及豬肉,如沙烏地阿拉伯航空和伊朗航空。另一種特殊餐是猶太餐,製作過程嚴謹,廚房須由猶太教士認證,食物要雙層密封,以防其他食物的味道污染猶太餐。

由於飛機上不能明火煮食,飛機餐大多先於空廚中心完成後,才被送到飛機上。位於杜拜的阿聯酋空廚中心EKFC(Emirates Flight Catering),是全球最具規模的空廚中心之一,佔地58,600平方米,足足有8個標準足球場般大,每天生產18萬至20萬份飛機餐,員工達1,100多人。杜拜是全球最大航空中轉站之一,廚房要同時為125間航空公司提供25,000份餐飲,絕非易事。

通常空廚中心的工作人員準備好食材後,只會將食材煮成半熟,將之放到冷凍帶上,把溫度降至4℃,待送上高空後才再把食物翻熱。為了避免乘客進食時不便、意外哽塞等,飛機餐不會包含連殼、連骨的食物,至於葱、蒜、辣椒和芥辣等香料性的食材,都不會使用。

機艙內味覺遲鈍 加料重口味

近年不少航空公司為節省成本大都取消飛機餐,每間公司的飛機餐成本亦不一樣。以經濟艙來說,飛機餐平均約64港元一份,頭等約200港元一份。別少看每款食材,稍一加減都是大數目。1987年,美國航空為節省成本,每年單從沙律中取出一個橄欖,就節省40,000美元。

為何飛機餐特別難食?不怪別人,怪自己。有研究指,升空後飛機艙內空氣乾燥、氣壓低,人類的味蕾敏感度會失去約30%,故航空公司製作飛機餐時,加入的鹽和調味料,會比地上的餐廳多一點,味道也重一點。

記者:袁志敏

圖片:網上圖片、資料圖片