韓麗珠的新書《黑日》,是她在反送中時期的日記。寫日記,本來是抒發情緒,後來結集成書,是因為個人所寫的微觀歷史,可以抗衡政府公佈的大論述,後者常以「暴徒」形容示威者。去年6月,她開始思考可為城市做甚麼,「我應該不會出去打,都是被捕,要別人浪費資源救我」。她瘦削得像一頁紙。最大的行動,仍是她最擅長的寫作。五年前的9.28,她明白人們行動,有時不是為了預期或可以達到的目的,而是僅僅為了做一件該做的事。「畢竟,在某個層面,活着是為了成為自己所喜歡的人。」

記者:趙曉彤

攝影:夏家朗

抗爭BB成長誌

「原來最珍貴的時候,就是我們失敗的時候。」反送中開始,韓麗珠才明白「傘運失敗」的經歷如此珍貴,傘運為反送中種下種子,於是她在九月至十月的日記之間,加插了5年前的9至10月的日記。那時,她仍會為警方施放數枚催淚彈而震驚,現在警暴卻是日常事。

去年暮春,她在閱讀一個新聞專題,傘運被捕者在出獄後,感到理想幻滅了,從此逃避政治新聞,專注逛街和購物。「其實是一個避免自己再進入創傷場合的行為。」她想起一個台灣朋友問她:「你們抗爭,有無想過要流血?有無想過要坐監?」純粹地在一個空間佔領一段時間,就想獲得想要的東西,回頭,只覺天真。

革命不是那麼容易成功,何況歷史上很多革命也是失敗收場。韓形容傘運是一群「抗爭BB」的第一場大型社運,「第一次失敗是很正常的」。韓並不因傘運而沮喪,然而她在大學教的第一批學生,整個大學生涯都被沮喪感包圍。

五年前,她在佔領現場辦過讀書會,翌年,她開始在大學教寫作,在校園重遇街上的青年。她的第一批學生在傘運後升讀大學,不時在課上訴說自己對社運的失望,不明白為何付出很多卻改變不了社會。反送中前的花季,這批學生大學畢業,仍是滿心挫敗,韓安慰說:「人生很長,很多革命是付出了十至廿年也未成功,所以不需要太快絕望。」兩個月後,她在抗爭現場重遇學生。

爭取免於恐懼的創作自由

「6.12後,大家都知道我們的憤怒其實是藏在無力情緒下,我很深的感受是原來很多東西是在那時學習的,譬如不分化、不割席、不篤灰,譬如齊上齊落,我們那時學會了很多,原來最珍貴的時候,就是我們失敗的時候。」

失敗是正常的。韓說,香港人從前的自由不是自行爭取,而是英政府給予的,香港人並沒有自己爭取自由民主的經驗,一群「抗爭BB」從零開始學習,由最初的反天星、皇后碼頭清拆,再到反高鐵、反菜園村清拆,那時只有一小群人反抗,大部份人覺得他們阻着地球轉,「但認同、明白這群人的人越來越多」。

去年5月,她開始想為城市做點事。那時,她因獲得香港藝術發展局頒發的「藝術家年獎(文學藝術)」而在台上發言一分鐘,她表明其反送中立場:「希望以後的香港,仍然有言論自由,司法獨立。對於寫作的人來說,免於恐懼的創作自由,比任何獎項來得更重要。」

要為城市付出,就要重新學習與他人相處,包括相識和陌生的人。「因為你一旦抗爭,你就必須要連結。」而所有的學習,最後是改變了她對待自己的方法,因為一個人如何對待自己的城市,很大程度上是這個人怎樣對自己。她從前只對認識的人好,別人說她冷漠而沒有笑容時,她反問為何要有表情管制。

反送中後,她卻學習與樓下茶餐廳的職員微笑與閒談,因為社會每天都發生殘忍的事,每個人都隨時消失於世間。她無法改變政府與警隊,她唯一能做改變世界的事,是盡量對別人好。改變,也因為自身的創傷。每天都接觸到因抗爭而死、而傷、而受性暴力的消息,她感到自己跌進了井底,且爬不出來。但人與人之間的善意可以改變這件事,「只要每一日都有陽光經過井底,我知道我可以因為那些陽光而在井底裏生活。」

擺脫沒靈魂生活

訪問那日,我們各自戴着口罩,來到一間小店裏,一枱客人剛走,我們坐下來,先用酒精搓手液消毒雙手,再用紙巾包裹着剛脫下的口罩。店主則馬上跑過來為桌子消毒。正確的次序應是:客人走了,先讓店主消毒桌椅,我們再坐下來。武漢肺炎疫潮已兩個月,城市人仍在適應着保命的每個步驟。

韓說,她對疫潮沒有太大恐懼,因為覺得自己無所欠缺,也因為她已在沙士時經歷了因「死亡」而思考的生存意義和尋回自我。是次疫潮,她反而更感受到反送中延續的人與人的連結,如為不相識的人購買防護及消毒用具。

沙士那年,她在報館任職編輯,一星期工作六日,唯一的休息日也在想着版面的標題和編排。她沒有真正的下班,也和「自我」距離很遠。她負責的版面每天刊載沙士的文章,而在不見日光的辦公室裏,有幾台無間斷播放新聞的電視包圍她,每小時更新着沙士死亡人數。但她覺得很麻木,感到一切事不關己,甚至覺得染病也好,如果可以藉着死亡解脫,離開這種生活也不錯。後來回想自己的不怕,她才感到害怕。「我無病無死,但行屍走肉的生活和死了沒有分別。」

當時她想,如果明天會死,今天要做甚麼?「明日要死,我今日當然不返工。我會在家裏寫小說。我真是很喜歡寫小說。」沙士過後,她辭工,專心寫完第二本小說。香港因此有了華語文學界知名的作家韓麗珠。

疏理創傷 重整自己

去年春季,她寫完了小說《人皮刺繡》,結束了一段關係,中大的寫作課也完結了,似乎是時間剛好地讓她把所有注意力投放在反送中運動。因為情緒洶湧,她每天都寫日記。她為自己訂立了新的時間表,早上十一時前,是安靜時間,她把手機調校成飛行模式,不接收任何訊息。梳洗、打坐後,動筆寫日記。

經歷了各種社會動盪和各種身心崩潰後,她再次感到是要先照顧和滋養自己的內在,才可以為他人以至世界付出。疫潮期間,大學的課都轉成網上課堂,把自己放在家裏的日子,她同時把注意力從社運轉到自己的內在。「可能多看書,可能多思考再行動。因為6月開始,我們不斷行動,所以這段收起自己的時間,其實是把自己重整。我在處理一些很內在的問題,可能是處理6月開始積累的創傷,包括個人和集體的。」

《黑日》和《人皮刺繡》接近同時出版,而《黑日》是她的貓「白果」所取的書名。韓麗珠想了幾個書名,其中一個是「暗黑日光」,她徵求台灣朋友的意見,對方說:「很一般,再想想。」

去年4月開始,她總是看見黑色的天空。事實是,反送中運動的每日都很好天,她常常希望在催淚彈放題後,會下一場雨,清洗催淚彈的殘餘物,可是沒有,太陽就是很客觀地看着許多殘忍的事發生。「其實生生世世有很多殘忍的事發生過,但太陽也是一樣。但我覺得事情(反送中運動)不是完全不好,裏面也有很好的東西。黑色的天空,也有一些日光。」

「例如在反送中前,我們不知道醫護人員這麼好,不知道有這麼多人衝出來做急救,不知道年輕人這麼勇敢,不知道原來記者吸了很多二噁英,仍要站在前線,只是為了知道真實的事和保護前線。」

反送中也令香港人的身份穩固了。從前到外國,她這香港人在外國人眼中就是中國人,但她在反送中後到德國,向一個保安出示護照時,對方卻立即問她香港人的抗爭與生活,一個韓國繙譯也過來講述親歷的光州事件。

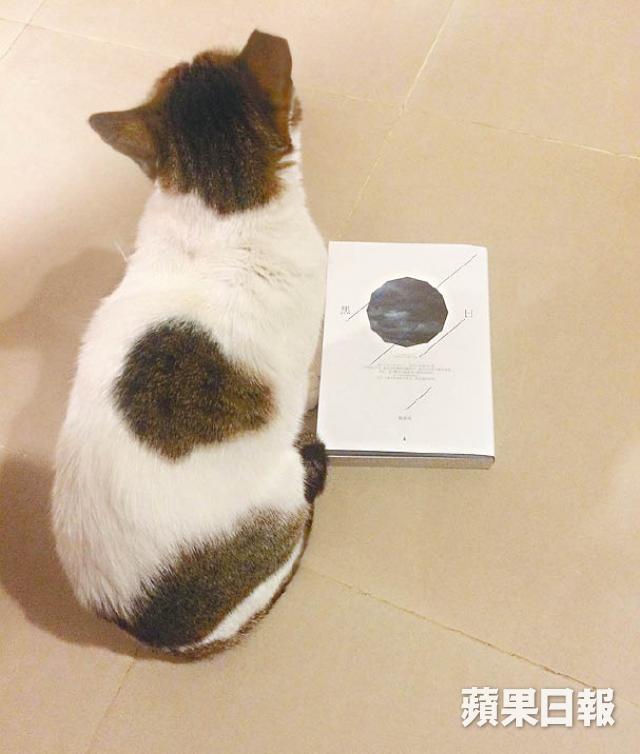

幾天後,台灣朋友提議把「暗黑日光」簡化成更有力量的「黑日」。韓把「黑日」連同其他幾個想到的書名,分別寫在幾張紙條上,對摺,再放到白果面前,徵求貓的意見。白果立時抓出一張紙條,她打開,是「黑日」。

黑日中的白果

白果與她同住了四年。這是一隻十歲大的單眼貓。從前,白果是衙前圍村的野貓,這條市區最後圍村逾六百年歷史,因被收購建住宅而被清拆。拆村的圍板同時圍困了村中野貓。韓的義工朋友把貓逐隻救出來,找人領養,而其中一隻是雙眼受傷的白果。當時,不知道白果會否失去兩隻眼睛。這是一隻需要有養貓經驗的人照顧的貓,於是,韓領養了牠。四年下來,白果從常常離家出走的浪子,變成暖男,整天跟在韓的身後。韓笑道:「不知為甚麼會這樣,我無做過任何事。」

《黑日》所寫的日子,她外出會把個人資料交給可信的人,以免成為日後的浮屍。她又告訴某個有她家門匙的人,若她消失了,要照顧白果。

去年,好不容易才從初夏捱到中秋。她希望受過傷的人都會痊癒,但願人長久。然後看看身旁的貓。在所愛的生物的瞳孔裏,每個晚上都有月圓。