【藝術人語】

今年最期待的展覽,原本是兩年一度的香港國際攝影節(HKIPF)於4月帶來紀實攝影大師Robert Frank(1924-2019)的影蹤,他的作品細膩,影像式自傳《The Lines of My Hand》更確立了一套率性的藝術語言。無奈遇上百年一疫,大師的主題展延至明年舉行,叫無數攝影迷失望。然而,攝影節疫下仍進行到底,「新一代影像創作者育成計劃展覽」和「衛星展覽」如期開展,散落社區,鏡頭下的風景添上一抹淒寂。

「他堅持親手掛每幅作品,在Robert Frank生前二人也夾好了,他會親手寫作品的名字與簡介,再選一位當地書法家在旁寫繙譯文字,一絲不苟。」香港國際攝影節主席劉清平口中的「他」,是原本在石硤尾JCCAC開展的「Robert Frank: Books and Films, 1947-2019」策展人、德國著名出版人Gerhard Steidl。

「Steidl本身也是另一個傳奇。」劉清平透露,大師展由Robert Frank生前談到去年他九十四歲過世,最終因疫情加上Steidl無法前來,最後決定延期。上一屆,HKIPF已挑戰難度,策展了傳奇日本攝影雜誌《PROVOKE》為主題的展覽「挑釁時代——探索影像表達50年」,「是有點不自量力,所以真係做到喊。」劉清平聳聳肩說。

由二〇一〇年開辦至今,HKIPF轉眼十年,來到第六屆,今年攝影節主題為「SEEN & UNSEEN」。劉清平解釋,經歷去年至今的大時代,甚麼被閱讀成「真實」,甚麼被加以投射?甚麼東西會被看見,甚麼會被視而不見?讓我們不斷鑽探觀看影像的方法,進而建立批判性的詮釋和討論思維。

決定性三秒 紅綠燈拉鋸瞬間

要一個攝影節烹燉出自己文化與性格,不是十年的事,要持之以恒的做下去,「我們的定位是,做五十年內香港公營美術館都不會做的展覽,亦希望開拓一些非主流場地,作跨界別的合作。」他補充,科技、社會發展令攝影觀念天天在變,HKIPF希望能容納不同的媒介,也會繼續發掘不同的展覽場地,「有音樂人、文學人或其他跨界別的人士來參與,讓它變成更多元的生活平台,攝影節不應只是攝影人的事。」

因為Robert Frank的大展延期,「新一代影像創作者育成計劃展覽」和「衛星展」便成了今屆攝影節的焦點所在,近三十位本地影像創作者參與。育成計劃帶來十位新晉創作者的展覽,呈現他們的育成成果,張俊謙與陳國榮便是其中兩位參與衛星展的攝影師。

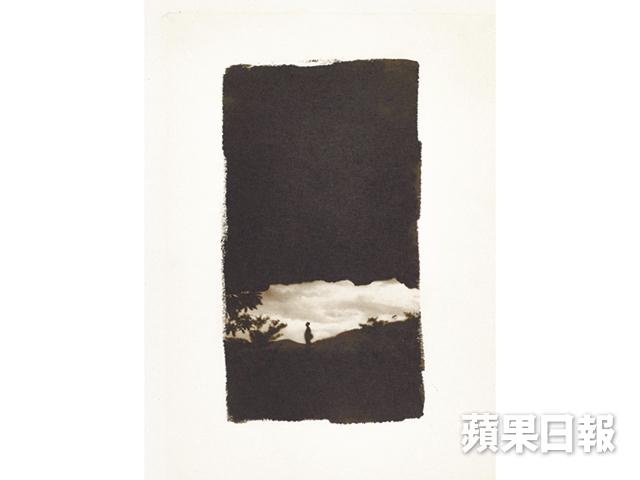

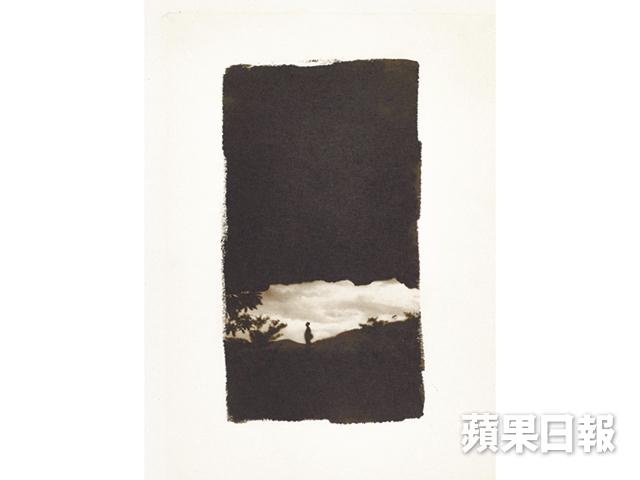

張俊謙的個展「三秒頃城」,將空間分成黑白地帶,按時間線記錄二〇一九年不同月份遊走香港不同區域,捕捉黃燈亮起時三秒內的瞬間,側面刻劃這座恒常在前進(綠燈)與暫停(紅燈)之間拉鋸的城市,抓拍香港人如何在日常與無常中度過這關鍵的一年。

「街拍在對立與平靜並存的時代洪流中,交通燈是城市的導航員,亦是歷史見證者。黃燈只有三秒,是一個有趣的概念。這三秒黃金狀況與攝影關鍵概念、布列松(Henri Cartier-Bresson)提出的『決定性瞬間』,對比起來非常有趣。」

沒有硬橋硬馬的拍催淚彈之城,張俊謙決定平淡地拍下運動遺留下的城市痕迹。黑色空間的香港日常照片隱約呈現着襯底的《基本法》。「過去大半年香港處於非常的狀況,若隱若現的法治尚在嗎?」張俊謙透過作品在叩問。

黑白唐樓照 追憶越爛越美麗

陳國榮的大型作品,拍攝的是唐樓的樓梯或角落的舊痕迹。「可能人上了年紀就會念舊,我花了幾年去拍舊樓,因為我對它們有感情,去到舊的地方見到都是爛的東西,我卻覺得有種美感,是時間的衝擊吧。」在JCCAC的湖水綠牆上,每一層都掛了陳國榮的黑白唐樓照,部份在一日一臉的城市已成追憶。

「唐樓的樓梯除了黑,有些已荒廢,我每次去都驚,怕樓上樓下不知藏着甚麼人,一旦有人走出來搶我相機怎算?」拍畢反映舊啟德機場重建過程的《起飛》系列,陳國榮便繼續以鏡頭探討與人工建構環境相關的議題,隨着經年不斷的翻新和重建,香港很多設計獨特的舊式樓宇的已漸漸消逝。它們像許多區內原有居民一樣一去不復返,留下的僅是回憶與影像。

「居民在這些上世紀六十年代的舊建築物內留下的痕迹,就正好刻劃着他們的奮鬥精神。建築物內獨有的手工藝和寧靜氣氛,驅使我繼續以攝影找回美好記憶。」陳國榮說,拍攝過程最懷念的是和諧與自由的社區精神。

香港國際攝影節

http://hkipf.org.hk

採訪:鄭天儀

攝影:伍永健

部份圖片由受訪者提供