【藝術人語】

風起,葉墜,千姿百態。時間流動,葉告別綠意,歸於沉寂,化作淤泥。

走在元朗公園的草地上,有人在席地午睡,有父女在騎膊馬、玩回力飛機,藝術家林嘉裕踩在軟綿綿的落葉地毯上,熟練地彎身執葉,各人的悠然與罩不離口的隔離鬧市,猶如兩個平行時空。

梧桐樹葉像小鴨掌、楊樹葉像一顆心、簕杜鵑像一個紅色小燈籠、洋紫荊葉像腎臟、枇杷樹葉像一隻小船……林嘉裕小心翼翼的把樹葉放在紙袋中,較小的落葉或花瓣她會夾在小筆記簿裏。有時她在元朗鬧市也忍不住執葉,短短的一條西菁街她就執得不亦樂乎。「以前要上班不能去公園,就在街上執,有路人問我是否在採藥材,也有小朋友來幫忙,我會盡量執圍欄內的葉,它們沒有被途人踩過。每天放飯來這裏走一遍,才滿足我執葉慾望。」林嘉裕嬌柔地說。

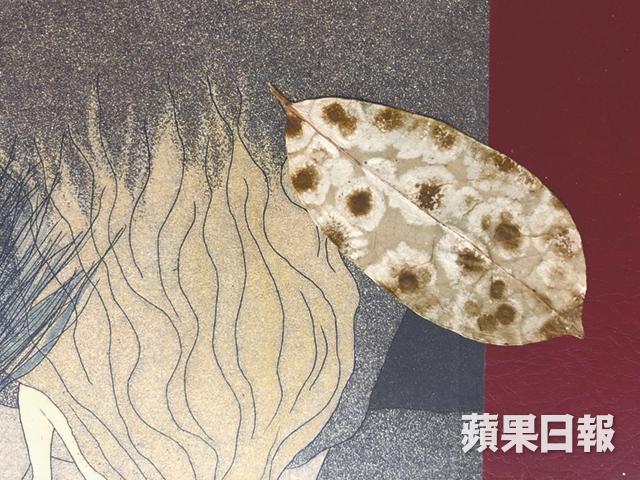

她家裏珍藏了無數枯葉,按品種、形態、顏色等分門別類,𠝹過的葉碎她都不忍拋棄,用盒子保留。「這片葉發霉得多好看,我不捨得用。」被蟲蛀出兩個對稱圖案的葉子,也是她的得意收藏。懷着對樹葉生命的眷戀,在它們化為泥土前,林嘉裕努力記住那不永恒的瞬間,利用它們的餘色創作一幅又一幅的樹葉拼貼畫,賦予落葉第二生命。

在公園我看見美美的小黃菊,着林嘉裕可以摘一些來創作,她猶豫。「我做樹葉畫的初衷是,保留樹葉失落生命的痕迹,如果要剝削它們的生命去做一件作品,我覺得說不過去。」林嘉裕解釋,她唯一用上新鮮花葉去創作,只有當花農修剪植物時。

看畫也賞葉 「大自然是最偉大畫家」

畢業於中文大學藝術系的林嘉裕,清楚記得小時候畫過一幅油畫,裏面附加了一句話:「大自然是這世上最偉大的畫家。」她希望用雙手為自然多添一份感情,也像在呼應這位大藝術家,希望大家觀賞她的畫作時,也會用心欣賞葉子。

「我本來不是個天生喜歡大自然的人,十分害怕昆蟲,因為執葉令我有了理由親親大自然,摸着每一片落葉我感受到生命的精緻。」因為「愛屋及烏」,林嘉裕開始克服昆蟲,我親眼見她徒手捉走樹葉上的小跳蝨,嘆為觀止。

她認定,落葉是注滿歷史的有機材料。每天發現、創作,她形容為,每天以落葉寫日記。執葉或創作時,她細心研究每一片樹葉,「有時它的精緻度和顏色的變化都令我感覺被震懾。」

二〇一三年夏天,從她在北京執起地上的一片銀杏葉開始,便沉醉着這些被大地賦予色彩和生命變化的樹葉。當時她經歷人生最低潮,在北京當實習生時,她不停思考,也深感必須透過創作抒發壓力。「奈何那時沒有帶創作工具,某天經過美術館看見一棵大樹,便放下了腳步。在地上我看到一些很漂亮的樹葉,我連它們叫甚麼名字都不知道,便拾起它。」

拾傘狀樹葉 「感應它是我創作一部份」

樹葉形狀像一把傘,卻有一條很長的尾巴。「把它拿在手上,我感應它就是我未來創作的一部份。」於是,她便把葉帶到住處,用𠝹刀做了一件很簡單、稱不上作品的作品,她感覺到治癒,也決定以樹葉畫作為創作媒介甚至一種契約。後來,她終於知道與它「一見鍾情」的小黃傘是銀杏葉,她研究可追溯至恐龍時代的銀杏樹歷史、外遊時都不忘到處找尋銀杏樹,甚至自己的英文名字Inkgo,也是來自銀杏樹的英文Ginkgo。

「在香港銀杏樹非常少,我知道大埔滘自然護理區有銀杏樹,於是媽媽陪我一起去觀賞和執葉,怎知那兩棵樹被管理站的圍欄堵着,媽媽陪我趴在地上伸手進圍欄內撿,不單止周身泥濘,她還腰痠背痛了整個月。」

以落葉創作了七年,她嘗試透過臨摹莫奈的油畫作品,試煉自己對樹葉用色的精密度,讓樹葉呈現出顏料的質感;也試過以落葉拼貼出與閨密在南生圍訴心事的一幕;甚至把丈夫當年在外地執葉追求她的情景躍然紙上。有緣遇上、選擇、創作、隨時間變化,林嘉裕覺得整個創作更像宗教儀式的實驗和修行。

「以前我會介意作品隨年月變色,曾想盡辦法作保色處理。慢慢我看開了,變色正是作品的獨特和有意思之處,生命從來沒有永恒,所以藝術家才應該去記錄當下。」林嘉裕說着說着,刮起一陣大風,草地上的落葉舞起來,窸窣作響。

除了時光機或叮噹的百寶袋,實在沒有甚麼力量可以挽回一片落葉,讓它重返枝頭,鮮綠如初。流逝,是自然不過的過程,滋養新生、輪迴不息,我們只能記着生命的瞬間。

採訪:鄭天儀

攝影:陳昶達@The Culturist