【越陌度阡】

肺炎疫情發展至今已有三個多月了,原本由武漢開始,一月份抵港,到今天已在全世界爆發。各國進行大量隔離以至半鎖國的政策,令到原本已經在全球自由貿易化之下,極之易得的糧食及日用品在各地都出現了一陣陣的搶購潮。其實全球的運輸限制主要在於客運人流控制方面,並沒有證據顯示除了防疫的醫療用品之外,其他物資會出現供應問題,仍然出現的搶米搶菜潮,凸顯了都市人心底裏依然明白「有錢都未必買到嘢」的緊急狀況。老一輩的朋友都異口同聲說,這是他們一生人最大的環球事件,對沒有經歷過世界大戰的先進國家市民來說,這次確實感到一些生存壓力,一點點危機。

全民耕種食物 持久作戰

其實在兩次世界大戰中,為了減少國家的食物供應壓力,各國政府都曾推行了不同的「戰時農圃」(War Garden)政策。因為大量男丁上了戰場戰鬥,後方人員也大量被調動到軍需工廠,糧食生產人員少了許多,使糧食、醫療及能源等必需品都在配給名單上,再者就是生產糧食的農地也很易被空襲銷毀,所以各國便化整為零,把生產民用糧食的責任交回市民手上,讓他們自給自足,以英國來說,1943年的「戰時農圃」達到高峯的一百四十萬個,美國更有一百七十萬個,分散在全國的市區、市郊及鄉村中。政府首先把所有可以種到糧食的土地都規劃出來,交給地方居民管理去生產蔬菜、糧口及雞隻等食物,同時也為他們提供種子及技術支援,而且也教授大家生產數量的目標與方針,有效地讓社區自給自足,基本上是「全民動起來耕田」。

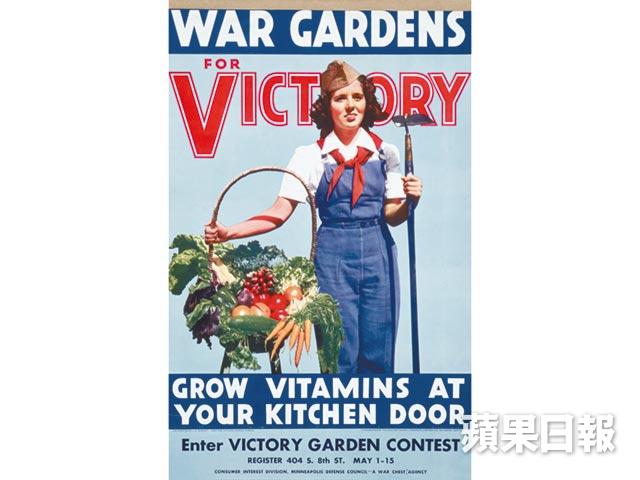

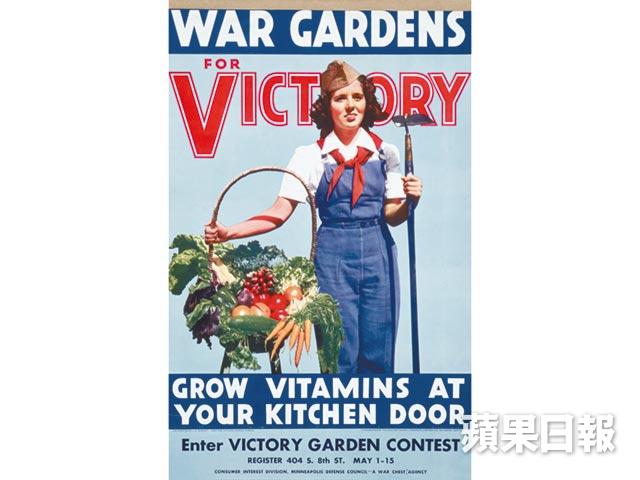

在二戰時,盟軍把這些「戰時農圃」改了一個威武的名稱,叫做「勝利農圃」(Victory Garden)並大做文宣,因為政府明白到打仗是靠士氣的,如果能讓每個士民都有份參與支援前線,國民及軍隊的士氣必定大增,所以有「我們的食物也在戰鬥」(Our food is fighting)的文宣,請全國一起栽種養飼,減少依賴國家的配給,在持久戰中勝出。

轉型工業 戰後變休閒地

不過,這些戰時農圃也不是在戰時才出現的,歐洲在十八世紀開始大規模工業化,整個經濟架構由農產社會轉移成工業社會,大量人口流入城市當工人,但那時這些貧窮的工人卻沒有足夠的營養也沒有錢,政府便開始了「都市農圃」(Allotment Garden)的政策,開放城市內及周邊的土地予居民用來種植食物,每個家庭由數百呎到一千呎不等,減輕都市的食物、衞生及民生壓力。但當時要自行耕種食物的行為是沒有面子的事情,只有窮人才需要,所以當時又叫「窮人園圃」(Garden for the poors),在歐洲,英國、德國、荷蘭及法國工業化最早的國家是最早行此政策的地方,到了一次大戰便轉化成戰時農圃,蔓延到全歐洲都仿效了。

在二戰之後,大家不再需要自行生產食物,慢慢這些原本只能種食物的園圃又加上了園藝及休閒的功能,可是依然不可以在上面搭蓋建築物或鋪上水泥,因為這種上百年歷史的食物園圃已是歐洲人的傳統,良好的土壤才能在危急時轉為食物生產基地,不會單以土地價錢衡量去輕易改變用途。到了今天,歐洲人只要想種食物,便可向地方政府以極低廉的價錢甚至免費租用園圃,自給自足。香港人又可以如何呢?下次續談。

撰文:坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子,拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情,希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。