今年2月初,針山發生了嚴重山火,漁護署封閉了麥理浩徑第七段兩天。重新開放後,從針山俯瞰山下林路,大部份植被已化灰燼,想起滿山煙火,滅火隊手拿火拍,走到崎嶇的半山拍打火頭的情境,險象環生,郊野公園主任(保護組)李英銘指着面前的一個小山脊說,當日滅火隊就是從這個山脊跑下,入林、往火裏去。

山火那天,他們中午收到消息,立即趕往,預計要一整晚時間,因為面積相當大,地形是密林斜坡,當日風勢猛烈,六名隊員出動深入火場。防火主任簡遠航回想那天,隊員跑落山谷滅火固然危險,但令他最擔憂的,卻是站在針山山頭的遊人,眼看火勢越來越猛烈,但山上看熱鬧的人卻有增無減,危機意識欠奉,往往比山火本身更可怕。

水袋火拍 追着火勢打

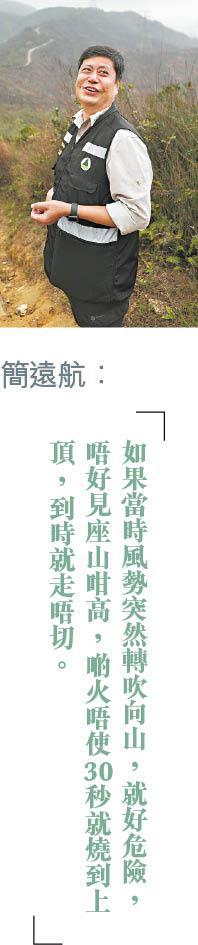

「如果當時風勢突然轉吹向山,就好危險,唔好見座山咁高,啲火唔使三十秒就燒到上頂,到時就走唔切。」最後他們只花了六個小時就撲滅針山山火,針山得以完好保存,若救火失敗,火頭絕對有可能燒過針山直達城門水塘,簡遠航憶述當時情境,猶有餘悸。

在漁護署工作數十載,他和同事搶救過不少山火,很多時都要爬下陡峭的懸崖去,不會正面打火,而是追着火勢從背面打,「夜晚打火,追住啲火打,之後早上再到現場,先發現原來係好斜嘅崖壁。」他解釋,香港每年約有三十宗山火,比十多年前已有改善,但大部份山火都是人為,拜山燃燒冥鏹或亂丟煙蒂引發,火種留在郊野,在風高物燥的日子,很容易成為山火源頭。

漁護署有山火隊,遇到有山火通報,就立即派人上山。9月至4月山火高危時間,滅火隊24小時當值,三人一個小隊,一人揹水袋,二人帶火拍,走到山火現場,就要深入火場,近距離滅火。

16公升的水袋,一點也不輕,向着火舌灑水,稍為降溫,減慢火勢蔓延,在旁的隊友再用火拍把跳出的火舌拍熄、打散可助燃的原料。簡遠航拿出火拍,這種火拍於郊野公園經常見到,他說火拍的原材料是用回收的舊消防喉改裝,水袋則由沉重的硬膠水盒改良成現時的水袋。

高級農林助理員江海帆有差不多廿年打山火經驗,記得初年打火的裝備和衣服上還未印有漁護署標誌,「打完火後成身黑晒,揹住裝備喺啲草叢走返出林路,市民以為我哋係非法入境者,會抗拒我哋。」最深刻的一場火,是2014年八仙嶺大火,兩個火場遍佈黃嶺、八仙嶺,打了八小時,整隊人都累得塌下了。

他們打火是近距離的,只靠手中火拍,所以每次都有一定危險。江海帆記得,最危險的一次,是打火期間風向突然轉變,「本來逆風,突然變成順風,而當時嘅地形令火勢直接向我哋燒過嚟,好彩及時離開,我頭髮都燒燶咗!」打火數小時,穿着厚厚的防火衣,全身被汗水濕透,離開火場,風吹過來,冷得發抖,「有時甚至會刻意跨過火,烘番乾自己。」

山火隊成員,本身就是漁護署職員,處理郊野公園內一切事務,打山火只是其中一個職能。另一個重要工作,就是植林。「我哋定時揹百幾棵樹苗上山種樹,從七十年代植林開始,山上好多樹都係自己種嘅,打山火就好似救自己個仔,救得一棵就一棵,有時一日唔只一單!」李英銘說。打火是他們工作之一,種樹才是本業,以十年計才能栽種成林,一場山火,難得建立的生態多樣性,一夜失去。