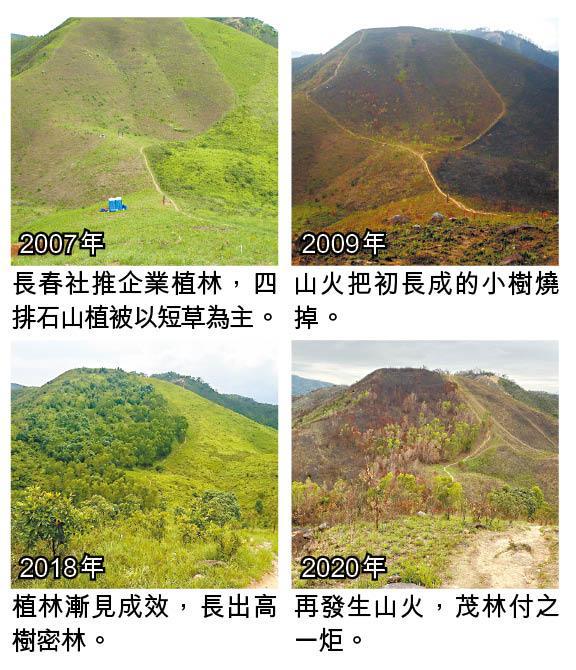

從大欖轉車站旁的小路,大約走了15分鐘,已見山火痕迹。去年12月4日,不少人從元朗或大欖轉車站方向看見大欖涌郊遊徑的四排石山起火了,由黃昏開始,一直燒了23小時,受影響面積達126公頃,長春社保育經理許淑君(Kami)跟同事翌日立即上山,沿途盡是燒焦塌下的樹幹,還冒着煙,曾經青葱的密林,轉眼成了木炭。

前一晚,看着網民上載的山火照片,Kami心急如焚,四排石山一帶就是她們花了十多年植林的地方,她祈求火勢能盡快熄滅、風不要吹向植林區,但事與願違,在她面前出現的,不再是她熟悉的樹林,「嗰晚見到啲相已心諗死喇,第二日上到嚟,大家都好驚嘆,幾個山頭燶晒,好心痛。」

改種本地品種吸引動物

「見唔到任何生物,成個山頭燒晒,BBQ味,第一次咁誇張。」13年前,長春社開始在此植林,當時只有一大片短草,山頭光禿禿的,大欖一帶土質貧瘠,她們花了十多年時間,種植大樹,只為減少這一帶的水土流失。十年過去,保育了泥土,卻發現本地動物「不喜歡」這片植林,「因為當初種嘅係外來品種,好處係生長速度快,而且耐旱,但本地動物唔用呢片林」,近年她們繼續植林,卻改種大量本地品種,吸引動物,增加此處的生物多樣性,並稱之為「優化植林」。

Kami看着焦土,禁不住搖頭感慨,整個植林區,只燒剩一小部份,此處經常發生山火,她說大概是三、四年一小燒,十年一大燒,那些曾經由她親手埋進泥土的幼苗,長成小樹,再成為十米高大樹,一夜之間失去整片森林,動物失去棲息之地,實在令她沮喪,「投放咗咁多心機,都只係希望種林出嚟動物棲息,咁就冇晒」。

埋下了幼苗,只是開始,每隔幾個月,她便跟同事走遍整個林區進行「樹苗監察」,遇上山火毀植被,就要補種,這個過程不斷重複。上山途中,我們在山徑上發現不少煙蒂,有人欠缺公德在山上吸煙,卻有人依然沒有放棄默默植樹,Kami認為香港郊野樹林面對的最大威脅,就是人為導致的山火,防火只能靠公民意識,靠人們自律,不在郊野或綠化帶生火,是基本的公民責任。

兩邊植被相隔一條山徑,人行的山徑,同樣亦是隔火帶,山徑本身大約一米距離,漁護署把山徑擴闊至1.5米,若一邊樹林起火,火舌亦不易跳到另一邊,但不一定奏效,風力大同樣會把火吹至山徑的另一邊去。隔火帶、種植一些不易起火的植物,只是防範之策,最重要的是阻截火源,Kami更是無奈,因為作為環保機構,角色其實是被動,只能透過教育,讓大眾了解樹林的重要性,愛護生態,但只要一人疏忽,她們的心血,便前功盡廢。

現在,要由零開始,「如果十年就一次大火,要重新開始,就永遠不能成林,係好可惜。」近月又興起「行山抗疫」,煙蒂、垃圾比以往多出幾十倍,直接增加山火的機會,當我們選擇來到郊野呼吸新鮮空氣時,有沒有想過,山林之於我們,有甚麼意義?是供給我們周末遊玩遠離繁囂之所?拍照炫耀已算是完成任務?

「我哋每次行山,其實都係消耗緊大自然,或者大家都應畀多啲愛心,保護郊野,如果連啲樹都保唔住,更莫講生物多樣性喇。」植林二萬棵,十幾年心血,一支煙蒂、一張冥鏹,燒剩一百棵,此情此景,任何人都只是欲哭無淚。

燒掉了的不只是林木,更是動物家園,持續植林,只是事後補救,面對幾年一次的山火,心血終有花光的一天。十年寒暑,一切付之一炬,或者更應做的,是杜絕火苗出現於山野。

鹿巢山焚燒了差不多二十小時,八十公頃土地化成灰燼,火線與山下的馬鞍山村,只有百米距離,消防員早已在村內準備,若風向稍變,就會立即疏散村民。中大地理及資源管理學系副教授黎育科站在跟他差不多高度的枯枝旁,解釋2月發生的山火,對生態造成的破壞,「呢一帶幾年發生山火,所以植物嘅演替慢,見到都係矮樹、灌木多,發展唔到去下一步,根本無機會畀啲樹木成林。」

眺望對面小山,看見山坡上的小徑,把植被一分為二,左邊被燒焦,右邊的小林卻完好無缺。山徑作為隔火帶,在此處發揮了功用,近年郊野公園亦開始種植一些如木荷等本土的非易燒植物,但只能稍為制止火勢蔓延,不能杜絕山火。

別以為燒山不關自己事,山火發生,首當其衝的是植物和動物,其次當然就是人類。「植物燃燒時製造的氣體和釋出粒子,會吹向民居,有可能導致呼吸道症狀,灰亦會影響家居清潔。」黎育科說,鹿巢山山火當晚,身處中文大學的他亦見有山火灰吹來。

人類作為生態的一分子,生態系統被破壞,亦直接影響人類福祉,「樹木有淨化空氣的能力,同時影響水質同山水流量,山上植物燒光,下游嘅居民就好危險。」即將踏入雨季,黎育科指出,馬鞍山村對上的山坡已失去了大部份植被,泥土易被沖散,未來山泥傾瀉、洪水氾濫的風險將會遞增。

在丟下煙蒂、遺下冥鏹火種前,即使不顧草木,也該顧念人命。蝴蝶一下拍翼,尚且能引發龍捲風,星星之火,不止燎原,牽連人命,大概絕不誇張。