【清明專題】

十年之計,莫如樹木。

可惜大片山林,未滿十年,已成灰燼。過去四個月,各區發生多宗山火,大欖涌、針山、馬鞍山、藍地、五桂山、嶂上,動輒十數公里的火龍,暗夜驟成白晝。山巒青葱不再,極目遠望,盡是焦土。

山火源頭未明,但本港99%山火都是人為,煙蒂、燒冥鏹遺下火種,還有垃圾助燃,加上風高物燥,輕易引發山火。一場火,不只奪去植物生命、剝奪動物家園,還影響人體健康甚至致命。

清明本是盡孝日子,但每每也是山火燒得最烈的時節。有人救火,有人植林,有人清徑,這些都是後話,始終還是小心火種,防患於未然才是正途。

記者︰梁嘉麗

攝影︰彭志行 朱家駿 易仰民 張志華 何量鈞

焦土過後 危機四伏

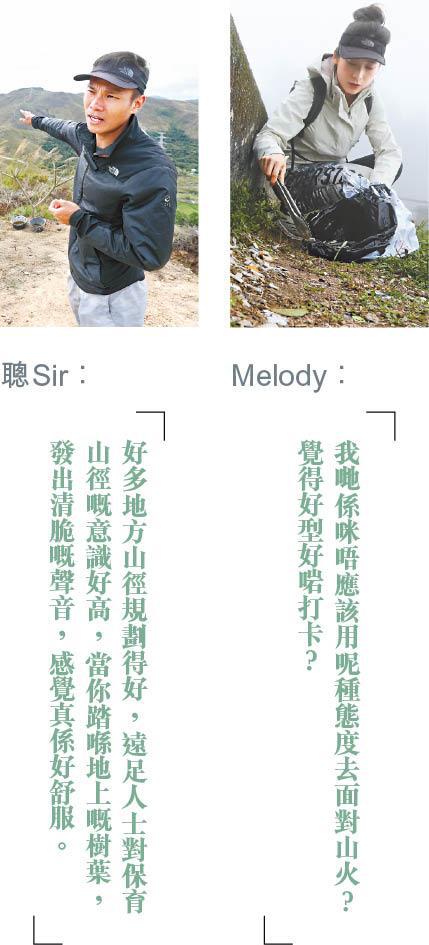

從元朗的蠔殼山遠眺大欖涌郊遊徑,半座山都是黑色,越野跑手黃浩聰輕巧地攀上小山的最高點,一邊走,一邊解釋若在行山或越野跑途中遇上山火,該如何應付和離開。聰Sir本身是消防員,曾駐守新界北,撲救山火是他日常工作,「春秋二祭時,有時一日要走五、六轉」,疲於奔命,只因人們的疏忽。

160公里的山賽,聰Sir綽綽有餘,但面對不停發生的山火,他卻感慨,當時真的很忙碌,一個山頭往往有四、五處火頭,可能是拜祭冥鏹留下火種,亦可能是燒雜草而引起,「唔少人有火燒山嘅做法,但佢哋未必控制到火勢,唔知後果會咁嚴重。」看着被燒光的山頭,他只能搖頭,感慨山火對野生環境造成不能彌補的影響,作為越野跑手,眼看焦黑的山頭,從前跑過的地方由綠意盎然的山林,變得光禿禿。山路變得清晰而突兀,水土流失厲害,直接影響遠足人士或跑手,山路越發難走,日後經過雨水沖刷更易引發山泥傾瀉等問題。

浮沙易滑倒 毒煙禍害深

他參加過國外大大小小越野跑,沙漠、極地難不了他,每次疾走於山野,都讓他體會人的渺小,同時亦會欣賞不同國家的郊野規劃,「好多地方山徑規劃得好,肯放資源,遠足人士對保育山徑嘅意識好高,當你踏喺地上嘅樹葉,發出清脆嘅聲音,感覺真係好舒服。」反觀香港,一些山徑每隔幾年就發生山火,面貌跟國外的山脈不盡相同,山火後的水土流失令山徑變成浮沙碎石,跑手更容易滑倒,原本的石屎梯級亦有可能變成石塊凸出,山徑頓時危機四伏。

上山救火經驗豐富的他建議,若在遠足時遇上山火,必先保持鎮定,盡量找出路,「第一,要睇風向,揀上風位,即風從背面吹來嘅位置較為安全,若在下風位,風正面吹來,就會危險,因為火舌有機會向自己蔓延。第二,喺可行嘅情況下,盡量向山下走,因為火係向上燒。」他從山頂,沿着山徑來回跑,示範若遇上山火,該如何跑,山徑兩旁都是矮的灌木叢,偶爾經過較短的草,他踏上一塊淺草區,「如果山火已燒得好埋身,可以選擇企係淺草區,因為短草燒唔起,可以暫時停留,等待時機突圍離開。」

除了在淺草區暫避,聰Sir亦建議可站在已燒完的地方,「見到燒到變黑,企係呢啲區域較安全,因為已冇嘢助燃,千萬唔好走去長草區,否則有可能燒傷。」這兩個方法只能解燃眉之急,一般遠足時遇見山火,理應在遠處已能看見火頭,一般情況只需沿山徑下山離開就能確保安全。

救山火時,消防員會揹着水泵及帶上火拍。他解釋,一般情況不會硬碰,在火舌弱的位置阻止山火蔓延,當中極需要技巧和體力,「有時發生山火嘅地方唔係山徑附近,我哋就要行啲崎嶇嘅山路,都好考越野技巧。」

雖然絕對沒有人會懷疑聰Sir的越野技巧和體能,但面對山火,人類可以做的,始終有限。燒掉了郊野植被,以為受影響的只有植物和動物,就實在太天真了。即使發生山火的地點是幾十公里以外,那些飄浮在空氣的煙,亦有可能影響正在跑步或行山的人,引致呼吸道不適,而且人類往往過份自信,以為山火在遠方,其實只要強風一吹,火勢立即能延綿幾個山頭,「所以跑步時,時刻警惕,做好計劃,注意有哪些逃生路線,若遇山火最快可以用哪條山徑離開。」充份的路線規劃和危機意識,往往能救人一命。

滿山煙蒂 風一吹火頭四起

飛鵝山觀景台上,遊人絡繹不絕,亭子旁放着垃圾箱,石做的矮牆外,就是山谷樹林,初春霧裏看景,無法遠眺半島風光,只見滿地煙蒂垃圾。Melody一手拿着重用的膠袋,一手拿着夾子,把煙蒂逐枚放進袋中。她說,這裏是「煙蒂重災區」,千幾枚煙蒂是等閒事,每次清理後,不足一個月就再次滿山垃圾。

她跟朋友近月組織了多次清徑活動,還跟幾個郊野保育團體拍攝馬鞍山山火後的短片。腳踏焦土、航拍機從高空看見鹿巢山火災現場,她說清徑時,最常見的就是煙蒂、紙巾、果皮,煙蒂佔一半以上,「之前同環保團體喺大帽山合作清徑,共清咗1,562個煙頭」,山上抽煙,胡亂丟棄煙蒂,是山火元凶之一,在清徑沿途,隨處可見它們的蹤影。

矮牆外,煙蒂處處,人們上山觀景,坐在石上,邊看邊抽煙,山谷下滿佈垃圾,口罩、膠袋掛在樹上。Melody說山坡太陡峭,觸不到的垃圾,實在沒法清理。沿着馬路走,看見更多煙蒂,「啲人一路揸車一路食煙,避車處、觀景台就更嚴重,山上冇禁煙,見過好多叔父輩人士,覺得喺山上食煙冇問題。」

若見到有人在郊野公園吸煙,她與朋友會主動詢問「你哋要唔要垃圾袋」,她說這樣問是兩全其美的方法,一方面「關心」他是否需要垃圾袋,表面上大家都不會難堪,潛台詞就是請他把煙蒂帶走。3月初,她在獅子山上拾到大量煙蒂,還用它們砌了「小心山火」的字樣,大家都在享用郊野,本該呼吸新鮮空氣,卻變成吸二手煙,而且還把煙蒂留在山中,成為了山火的根源,她難以理解,卻依然絞盡腦汁,希望更多人能做到「山野無痕」。

最過份的一次,是拾到還未完全熄滅的煙蒂,她很憤怒。站在鹿巢山上,眼看整片山林被燒毀,她感到一片死寂,空氣中瀰漫着燒焦的味道,踏着被熏黑的山徑,乾涸的泥土失去一切生命力,植物死去,動物離去。曾經的鳥語花香,如今萬籟俱寂,只剩凋零枯枝,搖曳殘風中。

穿越被燒焦的森林,生靈塗炭。Melody卻聽見不少遠足人士大聲說「嘩好靚啊」,然後急忙拿出手機拍照。被山火蹂躪後的郊野,竟然變成「打卡」勝地,她感慨香港人竟覺得山火後的山林很有新鮮感,「我哋係咪唔應該用呢種態度去面對山火?覺得好型好啱打卡?」

疫症時期,更多人上山了,滿山垃圾為山火提供了助燃物料,春風一吹,火頭四起,一發不可收拾,山巒翠綠不再,眼前一切令人傷感。如果我們享受郊野的片刻寧靜,如果我們視之為家的一部份,我們亦有責任把自己的垃圾帶走。