【疫下人物】

人生如戲,若由20年前初踏舞台演到2020年,該如何揣摩接下來的劇本?這問題成了自由身舞台劇演員葉嘉茵(2+1)的煩惱。武漢肺炎下劇院關門、學校停課,大小演出告吹,台前幕後頓成失業大軍,被迫當回老本行,那管是咖啡師、裝修佬、帶位員,有工則成。好些人像2+1般,走遍港九新界替小巴消毒,在武肺陰霾下的香港,為理想撐起半邊天。

訪問首天,2+1大清早便到了小巴站準備開工,擔擔抬抬,拉線駁電,準備在車廂內噴灑消毒劑。這可是一份體力活,嬌滴滴的她戴起眼罩和手套,巾幗不讓鬚眉,她笑言做得演員,入台難免要落手落腳,在舞台上經常接觸操作發電機、泵機、噴槍等,後台人員更是駕輕就熟。最初有劇場界前行家在通訊群組介紹工作,她先拔頭籌報名成功,但同為演員的丈夫則沒那麼幸運,報名慢了,工作落空,只在朋友介紹下做了一次。她每星期工作約兩至三更,日薪由800至1,000元不等,僅幫補到從前收入的四分之一左右。公司兩個月內已為7,000部小巴消毒,這個因疫情而生的商機,可謂演員的另類生活體驗。

第一天上班情況,她仍歷歷在目,碰巧一起工作的那隊人相識,「咦?乜又係你呀?」你我都是演員,同是天涯淪落人,不禁相視而笑,在車廂內上演即興劇︰「做藝術吖嗱!」你氣泵一揮,「做藝術吖嗱!」我也噴一下,苦中作樂。2+1禁不住手舞足蹈,原來小巴消毒小隊,位位卧虎藏龍︰導演、監製、服裝、音響、燈光、演員、舞者一應俱全,「我哋喺group度會講笑,不如我哋構思一套戲啦,搵個監製幫我哋寫proposal,關於我哋全行都做呢件事!」

夫冇工開 湊兩歲B反重建關係

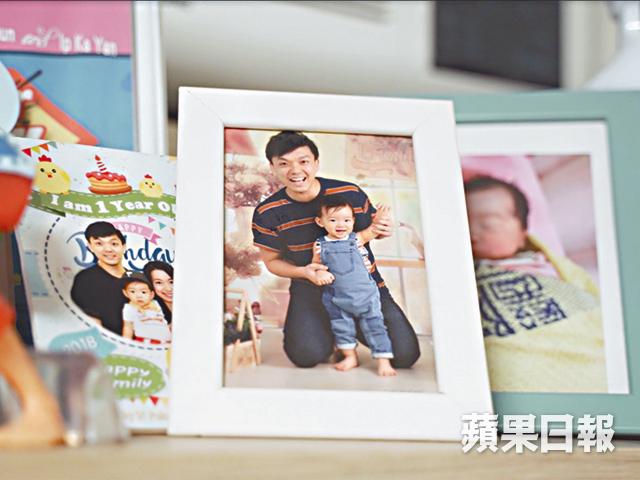

搵食艱難,清潔小巴還不夠,由於時間靈活,2+1連商場消毒的通宵更也不放過。她笑說記者訪問不要約那麼早,事關她前一晚開夜班,由晚上10時工作至凌晨5時。周六早上,記者登門拜訪,她跟丈夫、兩歲大的兒子和工人姐姐共居300呎空間,樓上兩層住了夫家家人。訪問前一晚她由10點開始通宵達旦工作,因她以母乳餵哺,孩子半夜餓了便會大哭大嚷要媽媽抱和餵奶,吵得老公不得安睡,兩父子齊攬炒,「可能天生唔夾或者爭寵,阿仔成日特登激嬲爸爸,唔知係妒忌定attention seeking。」疫症期間2+1出外打工,爸爸沒有工開,多了時間留在家湊仔,孩子反而沒那麼黐身,「我要沖涼,開頭佢唔肯走開,擔住凳仔坐門口話『我要陪咪咪(媽媽)去廁所』,但而家佢會肯畀爸爸湊。」媽媽外出搵食,爸爸賦閒在家,反倒重建了父子關係。

每晚待兒子進睡,兩公婆都會埋頭苦幹寫履歷,由於疫情變數可令他倆隨時復工,不敢找長工,只好向兼職或臨時工埋手。2+1曾應徵接待員,演藝學院年代橫掃獎學金,畢業六年,演出、學校巡迴和教學無休止,曾獲舞台劇獎提名,卻不被視為工作經驗。她對上一項「及格」的工作經驗,要追溯到大學新聞系的實習,或兼職推銷員。「咁其實你呢六年來冇返工?」「你喺度玩?咁你喺度做乜?」這些提問在應徵時常常遇到,六年的舞台深耕恍如無物,履歷似是一片空白,頓成廢紙,慘嗎?她早已看化,「我已經過咗會介懷嘅階段,自己知自己係professional就okay。」社會對醫生律師等專科趨之若鶩,但演員並不被視為一門專業,結果履歷一改再改,帶位員、導賞員、閘口管理員……應徵十多份工作,最後只有一份社福工作有回音,機構雖有心,卻是一份實習工作,時薪低過最低工資,賺不到奶粉錢的話,無奈還是不了。

母私己力撐 「戶口要有啲錢」

訪問那周外地輸入個案激增,正醞釀第二波社區爆發,林鄭剛宣佈DSE延期、中小學無限期停課,2+1翻開那曾密密麻麻的日程簿,如今滿佈交叉和塗改的痕迹,夏天以後空空如也,「我根本排唔到打後嘅schedule。」

疫情之前,2+1和丈夫也有穩定收入,如今收入轉眼歸零,燃燒積蓄也不足以渡日,住的300呎單位是老爺的物業,每月租金10,000元連家用一併交,獲體諒暫時「拖住」。可是外傭開支4,800元、兒子學費3,800元、加上她仍在還grant loan學債,還未計燈油火蠟,統統省不了。況且作為父母,她寧可自己節衣縮食,不買衫不買袋,也希望給予孩子最好的,「我想佢食到無激素雞扒。」生活質素很難折衷。

她坦言幸有家人照顧,哥哥送她口罩,媽媽更課金支持,「過咗兩萬蚊畀你,有小朋友,戶口有啲錢冇咁大壓力。」媽媽仍未退休,在超市打工,死慳死抵也要資助女兒,「畢業後我好努力做戲,自問算係好努力工作,冇怠惰過,但我真係交唔出家用。可能嗰一期接到大劇團演出,人工算合理啲,先可以間斷地畀到我媽咪幾千蚊,從此之後,我再冇畀家用佢,我交唔出呀!今次疫情,仲要佢轉賬兩萬蚊,30幾歲人,幾尷尬、幾棘手!」她難忍激動,眼裏似帶淚光。當年新聞系畢業再考演藝,媽媽最初反對她走這條看似冤枉的路,後來漸漸放手讓她追尋理想。至今一把年紀,更義無反顧掏腰包撐女兒。她感恩,更自覺有所虧欠。

回想起剛畢業後參演一套四至五場的演出,2+1的平均月薪12,000元,六年過去,只加了3,000元,比不上譚仔阿姐。丈夫早她9年畢業,人工卻只高她約3,000元。她批評,演員收入停滯不前,源於政府對藝術撥款的增幅遠遠追不上通脹。

僅獲單次援助 「劏房都租唔到」

單純靠演出收入難以為生,造就舞台界多以自由身演員發展,多數兼任戲劇導師,因工作穩定、薪酬可觀,但現在課堂取消無法支薪,導師手停口停。藝發局推出藝文界支援計劃,看似大恩大德,實則只是小恩小惠。藝術教育工作者並不納入資助範圍,當局指,坊間藝文活動眾多,難辨識及針對真正有需要人士,促請教育局跟進,她批評當局推卸責任,事關教班導師與教學機構白紙黑字簽訂合約,當局只是不為,並非不能。

「我覺得教育局同藝發局直頭當我哋波咁踢,究竟邊個負責?邊個撥款解決我哋嘅困難?」在計劃之下,2+1被歸類入「個人藝術工作者」,最多僅獲7,500元單次援助金,「7,500元你要我捱三個月?唔好玩啦,我一個演出都唔止呢個價啦!7,500元,隨時連劏房都租唔到!」

教育不只是一盤生意,更是她的理想,她更心疼的是學生早已綵排得七七八八,預備在新年後演出,如今上演無期,心血付諸一炬,她只希望學校能為一班小學畢業生留倩影,「學校唔想聚集學生在禮堂都好,咁我戴口罩演出都拍一次片?燒碟送畀六年級同學都好呀。」

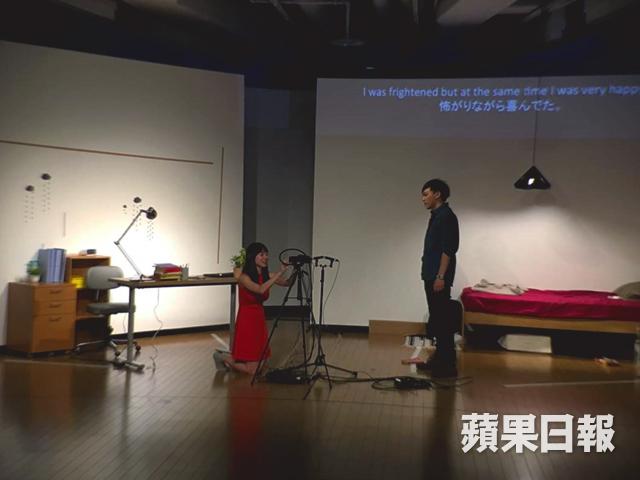

台下一分鐘,台下十年功,2+1坐在劇團中回想演戲的歷程,彷彿從小已被寫進劇本。小時努力牢記電視劇對白,關上房門對着空氣演戲,想當年《環珠格格》熱播,為了模仿林心如,她把臉也摑腫了。她愛看古裝劇,所以借閱金庸等武俠小說,研究台詞如何誕生。當年社會資源不如現在豐富,她念的中小學都沒有戲劇班,中三時機緣巧合參加元朗區內一個義工劇團,展開業餘戲劇生涯。直至大學新聞系畢業後,她毅然報考演藝學院,便踩入了這一行。

常言道︰「香港地讀藝術注定乞食」。她早就意識到,演舞台劇絕不是讓人飛黃騰達的一條路,像她曾參演的《我的50呎豪華生活》,主人公挨窮、啃麵包、住劏房,刻劃社會基層生活,實際也是劇場工作者的寫照。他們以沒有底薪的freelance為生,從典型的長工合約中解放,獲得自由的代價是飄泊不定、周期性就業不足和長期糧尾。自言算是幸運兒的2+1慨嘆︰「始終呢行好講際遇。」很多人從讀書時便開始打工,靠副業去支持自己,盼在畸形的體制下,盡力延續藝術生命。燃燒積蓄,更要燃燒使命感。

藝術獨立思考 「只會更壓榨你」

在2+1眼中,香港人值得擁有更好的藝術發展。她說,藝術是精神的土壤,帶來社會與自己的反思,「政府唔重視藝術,藝術要你獨立思考,而家你哋有,佢只會更壓榨你哋。」負面新聞滿天飛,將劇場視為洗滌心靈的地方,入場哭哭笑笑釋放情緒也不錯。在最壞的時代,在壓抑的社會,我們更需要藝術。

一場突如其來的疫症,令整個演藝界雪上加霜。縱使演出擱置,薪水無期,2+1或執起氣泵消毒,或執起劇本排戲,演在瘟疫蔓延時,不忘本心,這就是失業演員的自我修養。

記者︰蘇麗真

攝影︰洪輝進、陳港怡(部份圖片由受訪者提供)