春回大地,很多植物都開花結籽了,如果你有幾年的農耕經驗,一定會發覺冬天種下的蔬菜或根莖作物都忍不住一起開花,迫使你換季種植夏天的瓜豆。有兩種經常被大眾混淆的香草植物,會趁勢開着金黃的花球,吸引蜜蜂為其傳播花粉繁殖,那就是「茴香」與「蒔蘿」。

茴香與蒔蘿都是歐亞溫帶地區常見的野生植物,因為有着特殊的香氣及食療功效,分別都得到歐亞大陸的各個民族喜愛,不過鮮品的應用只限其生長的北方,南方地區則只會用上她們的種子。茴香在中國北方,是一種用於包餃子煮湯的香辛菜,在很多北方的鄉村是一種田野多年生雜草,隨便在路旁摘一把回家,即可汆水剁碎包餃,鄉土味非常重。香港人不大懂這種香菜,因為茴香怕濕熱,很難在南方結籽繁殖,只能進口,但以前香港的北方人少,沒有菜檔會進口這些冷門野菜。到了近十年,多得某品牌的即食餃子,才有些許香港人知道有這種香草,不過,那些即食貨品其實真的沒有多少茴香香氣,不吃也罷。

包餃煮湯 茴香用法大不同

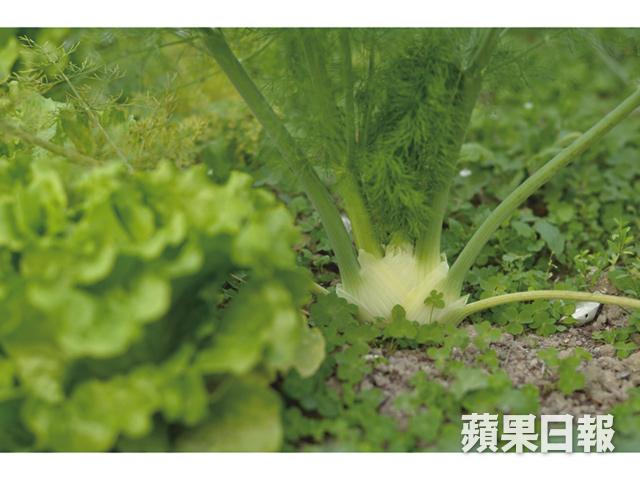

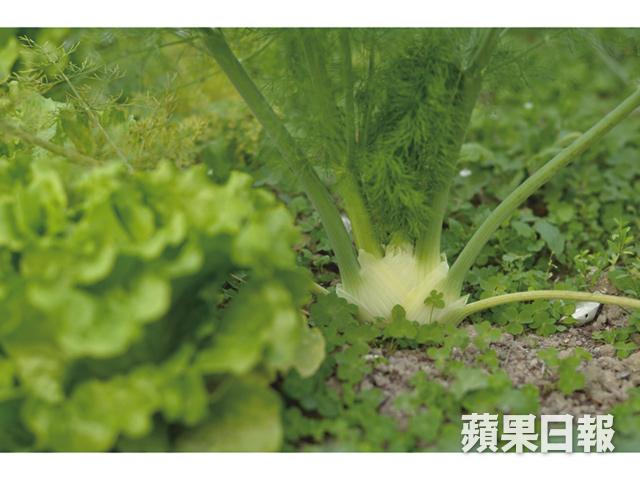

茴香的英文名稱是fennel,西方人也喜用非常,多用於海鮮、白肉或湯類,也有很多不同變化。中式的茴香只用葉子及種子(即滷水的小茴),但外國另有一種球莖茴香(bulb fennel)更加常用,當作菜餚而非香草配料,除了有茴香本身的清甜香味,口感有如西芹,可烤可燒,可以生吃也能涼拌煮湯,甚至用於甜品飲料。最經典的當然是茴香雞湯,把炒香的雞塊拌茴香、洋葱、薯仔等材料慢煮成湯,最後放入茴香葉添加風味,很值得一試。

蒔蘿跟茴香非常相似,但葉子較深色,香味也不同,是辛香型,中式菜沒有茴香普遍,我也說不出甚麼名目,但是試過用作包餃子,味道不同但也非常可口。

被誤小茴 蒔蘿有如香口膠

蒔蘿在中國有着跟茴香混淆的宿命,有人稱她為小茴,叫茴香為大茴,其實也不大正確,大茴小茴都是茴香的一種,但蒔蘿壓根兒就是一種不同的東西。追溯到本草綱目上,蒔蘿也沒有小茴的異稱,反而有「慈謀勒」(跟蒔蘿的發音相當)的稱呼,是由中東波斯阿拉伯傳入的香草。蒔蘿英文為dill,香港的廚師習慣稱為「刁草」,算是現代的音譯,也多用於海鮮,如果仍然不知,那看看拌着煙三文魚的羽毛狀香草便是了。蒔蘿籽比其草葉更為辛香有勁,碾碎後拌上牛油烤焗麵包或白肉,香氣四溢。除此之外,北歐人會在吃過魚類或腥臊之後,撮一把這些帶薄荷辛香的蒔蘿籽入口細嚼,以去除口氣。

茴香與蒔蘿都是傘形花科(或繖形科, Apiaceae ,舊用 Umbelliferae )家族的香草,這個家族囊括不少香草香菜,如芹、芫荽、番茜、明日葉、胡蘿蔔,甚至藥材裏的當歸、防風都屬於這個分類。

在北方,茴香是多年生的草本,開花後仍能生存,而蒔蘿結籽後即會枯萎,可是到了香港,兩者皆受不了惡暑。所以大家如要栽種她們,可以在入秋後播種,聖誕至農曆新年就有莖葉可用,到了春季這個時分,蒔蘿便會結出一大漂亮的黃色傘形花球,但是茴香卻很多時都不能好好成花枯萎去了。

撰文:坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子,拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情,希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。