武漢肺炎疫潮來襲,傳染病專家呼籲港人盡量留在家中,以保個人安全及減低疫情在社區擴散的風險。然而,留在住處也不能保證免疫。比如香港舉世知名的劏房,住戶的居住空間細小,人口極為密集,板間房戶更要與不相識住戶共用走廊和廚廁等空間,即使長居家中自我隔離,仍面對着巨大的衞生隱憂,住客不禁慨嘆這個時勢很難捱。

記者:趙曉彤

攝影:王子俊、黎樹雄

好姐 貴價口罩難負擔

好姐住在鬧市唐六樓的板間房,獨居一人生活,最初,她並沒有意識到疫潮來襲,只見街上越來越多人戴口罩,而她自己沒有戴。一次坐巴士,一個陌生人跟她說:「全車最安全是你了!人人都戴口罩,只有你不戴。」她問對方疫情是否很嚴重,對方說得不戴口罩就會隨時被傳染,她很害怕,看見街上有380元十個的口罩賣,雖然很貴,也買了一盒。那是一盒N95口罩。後來朋友見她戴N95,「你儍㗎?用到咁貴!」她才知道原來用外科手術口罩就可以。

然後她又發現,外科口罩在街上賣10元一個,她無錢買,試過在藥妝店和便利店跟隨人龍排隊買口罩,排了兩次也買不到。好姐今年67歲,曾經露宿,年半前才租了板間房,本來是想自力更生,卻因為骨裂,連上落樓梯都有困難,現在靠綜援過活,板間房的租金佔了綜援一半。她聽說有些社福機構會向老人家派口罩,卻不知在哪裏排隊。幸好,她幾乎沒有外出社交和工作的需要,只因板間房沒有雪櫃,每三天要到樓下買一次菜,於是10個N95連同朋友給她的兩三個外科口罩,用了一個多月。因為怕髒,每個口罩只用一天。

好姐說,口罩即將用完,她也無多餘錢買口罩了,如果需要,就約朋友喝茶,問朋友有沒有口罩可給她,用一個口罩外出換朋友的兩個口罩。其餘時間,她就留在約40呎的板間房單位。這裏一屋十一伙,共用兩個廁所,狹窄的走廊有一個煮食空間,放了4個大電飯煲,好姐就在走廊煮飯。板間房提供了風扇、冷氣和一個鐵床架,好姐買了床褥及一部二手電視在房間裏看,房裏還有一些層架和一張小小的摺枱。

房間有一個不會打開的窗,窗前有一條鐵通,是她的板間房鄰居見她沒有地方晾衣服而替她安裝的。好姐說,雖然她不認識單位內的所有鄰居,但她認識的都很好人,主動幫她裝鐵通。訪問那日,好姐從社福機構以廉價買來一個電熱水壺,以後可以在房間裏煲水。有時,好姐會打開房間,說這樣比較涼爽。

孑然一身 最怕變傳播者

好姐的房間雖然細小,卻幾乎沒有雜物,鐵床架下面很空,好姐說,一來沒有空間放雜物,二來也無錢買。小房間裏反而放了一些清潔用品,如滴露和酒精噴霧。好姐最近花了一筆錢來買清潔用品,又買了十斤米,買不到卷裝廁紙,便買了一排盒裝廁紙。肺炎其實沒有很影響她的生活,反正她平日很少外出。取綜援前,她從事飲食業,她很多飲食業朋友也失業了,現在仍會叫她喝茶,她說她無錢,朋友說請她喝茶。「其實也不是旨在食,旨在聊天。」

疫潮影響她最深的,是害怕會感染的恐懼感。前幾天,她感冒發燒,嚇得立即看醫生,怕自己受感染,也怕自己變成帶菌者傳染人。醫生說她的肺沒有雜音,她吃藥後退燒了,才安心。年半前,好姐剛離開露宿生活,租了一間廉價板間房,當時記者到訪她的住處,單位非常陰暗,鐵門佈滿銹迹,她旁邊的單位傳出陣陣惡臭,她說對方囤積了許多雜物,一開門就會爬出蟑螂和老鼠。一板之隔,好姐的房間卻非常乾淨,是明亮的白色,而且沒有雜物。當時好姐說,露宿久了,就習慣了無雜物。

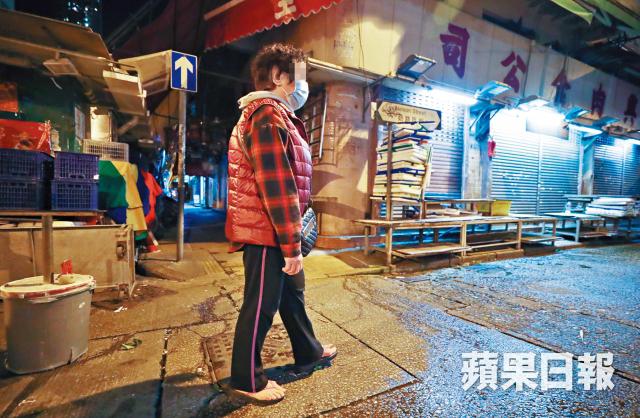

年半後,經社工重新聯絡好姐,好姐說自己搬了家,住的地方很好。記者與社工來到好姐住址樓下等她時,卻發現唐樓正對着一個大垃圾站,很臭,而唐樓位於露天街市,遍地積水,當下,記者與社工都覺得好姐的住處沒有她形容得那麼好。好姐來了,帶着記者與社工走上昏暗的樓梯,走到四樓便喘氣,要停下來休息一會;一上到6樓的房間,好姐立即脫下口罩呼吸。

好姐滿意這個住所,主要是因為乾淨,上一個住處,記者多次要求,好姐也不肯帶記者看看那個共用的洗手間,「又屎又尿,滿地是蟲,你受不了」。這次,好姐卻叫記者隨便參觀共用洗手間,因為很乾淨,廁所有廁板,她說,住客在洗衫後會把稀釋漂白水倒進馬桶裏清潔,令她安心。而最重要是這裏有熱水洗澡,舊住處沒有。雖然好姐並不知道單位內其他住客的背景,而頻密進出板間房外面的共用空間時,好姐和其他住客也不會戴口罩,但租住這細小的板間房,她心滿意足,慶幸自己已搬離舊單位,否則在這疫潮裏,會更害怕。

馮太 寧用公園洗手間

阿強和馮太也是住在板間房裏,與許多互不相識的住客共用着廚房和廁所。他們的單位已比好姐的舊單位乾淨,雖然很昏暗,但沒有銹迹。不過,住客共用的骯髒廁所,卻位於樓梯轉進各個單位的必經之路。那個廁所的馬桶沒有廁板,馬桶裏積了一層厚厚的深黑色污迹,傳來陣陣惡臭。馮太說,她平日寧願在廁所的地上小便,到樓下公園的公共洗手間大便,也不會用這個馬桶。馮太續說,這裏的共用廚房也非常不衞生,很多人把垃圾和廚餘丟在廚房不清理。

馮太和阿強所住的小小板間房,並沒有窗,只有朝向共用走廊的高處,有一格非常細小的通風位,小空間放了一張如同閣樓一樣的高架床,下層則是放了雪櫃、電視機等的生活空間,而這裏同時是他們的廚房。通常,他們就在房間裏用電飯煲煮飯。他們兩人在疫潮爆發至今從未購買口罩,也沒有購買任何額外的消毒用品,兩人靠着社工偶爾前來探訪所留下的幾個口罩,每個用3日,支撐了一個多月。他們兩人都沒有工作,靠着阿強領取的一份綜援過活,自疫潮開始,他們的日常生活都在斗室度過。

一周外出一次儲糧

他們的板間房門外有一張地毯,鞋子都放在房外,原來,這張地氈是噴了一些「木蝨水」,預防木蝨入屋。這板間房很多木蝨,咬得他們手腳常常腫起。疫潮後,他們也在地毯噴一些稀釋漂白水。他們對武漢肺炎的認知是「唔戴口罩落街會即刻感染到」,於是他們絕少外出,慶幸住處有一個雪櫃,可以一星期才到樓下買一次食物及日用品。

留在板間房裏避疫,雖然這裏衞生欠佳,他們卻說:「間間(板間房)都關門㗎,唔驚。」然而,他們並不知道其他關門的板間房裏住了甚麼鄰居,而在共用的走廊、廁所和廚房等公共空間,他們也不會戴口罩。

潘先生 開工不足難交租

潘先生一家四口住在140呎的劏房裏,這是一屋劏三戶的其中一個單位,一入門口,就是正對着的廚房和廁所,廁所有門,廚和廁相隔了一個人的身位,再進出是廳,最入面是房,房裏有一個窗。這幢大廈有充裕的燈光,也有電梯,陪同到訪的香港社區組織協會社區組織幹事呂綺珊說,這是性價比甚佳的劏房,甚至可以用「筍盤」來形容,因為絕大部份劏房戶面對的問題是住處沒有窗戶,同時廚廁合一,即煮食和排洩接近在同一空間進行,而潘先生單位的廚和廁因為有門相隔,已不算是廚廁合一了。

呂綺珊表示,租住這種筍盤的街坊,經濟能力往往較好,一般是從事裝修行業。潘先生正是做裝修,他的一份薪金要交租,養活妻子、7歲大女和1歲細女。但最近受疫情影響,他返一日休兩日,一個月開工約十天,收入大受影響。家中有一個1歲女兒,他不得不大灑金錢購買消毒用品,早在搶購潮之初,已不斷尋找或託朋友購買酒精搓手液、漂白水等,有時經過藥房看見漂白水很貴,他明知是買貴了也要買,因怕買不到。

潘先生到樓下帶記者與社工上樓,左手一直戴着手套,離家後開門、在電梯按鍵、觸摸一切都用這一隻手。因怕細女會染病,他與記者和社工說好了只能在家外看看他的住處。他們的家每天消毒一遍。幸好他的太太是印尼人,早在疫潮初期,太太已託印尼親戚從家鄉寄了口罩過來,不過,嬰兒的口罩很難買,且戴了也無用,因為嬰兒一不舒服就會把口罩扯開。

搶米搶廁紙 使費大增

由於太太一外出就必須帶同兩個女兒,於是,一切日用所需都由潘先生外出購買,自農曆新年開始,太太與女兒除了到過樓下公園一次,就一直留在家裏,長期逗留在小空間,太太心情不好,而女兒也常常鬧情緒說要外出,潘先生惟有多買一些玩具哄她,但這樣,他的使費更大。連同早前搶米、搶廁紙所用的一筆錢,潘先生實在不敢想像疫潮如果持續到夏天,他要怎樣交租。

潘先生做裝修,入伙前已把廁所喉管重新安裝了一遍,所以不怕有衞生問題。他並不認識毗鄰兩戶的劏房鄰居,只知其中一戶在農曆新年回大陸後,至今也未回來。

呂綺珊表示,她接觸過的籠屋、床位、板間房和劏房住處,疫潮開始後,除了因為廚廁合一和住處無窗而增加了衞生風險,同時因為各人對公共空間的概念不一而引起爭執,特別是床位和板間房住處,當有鄰居從內地回來卻不肯自我隔離、在公用空間不肯使用口罩,就會很易有爭執,一方認為私人空間只限於床位或板間房內,另一方卻認為大單位內所有空間都是可供隔離的私人空間。住處擠迫,收入卻不足夠額外購買消毒和防護用品,而他們大多從事飲食、建築、服務業,很多是散工,在疫情裏面臨開工不足問題,最急須解決的是下個月的租金。