近日因為日本漫畫家岩明均老師重啟其歷史作品《歷史之眼》,我又再次重看這個已連載十多年關於古希臘馬其頓時代的故事,並搜尋了更多關於該時代的資料作補充和認識,那時的軍事技術與戰略令我深為讚嘆,因為看到與生態農藝的同樣道理。

成也方陣 敗也方陣

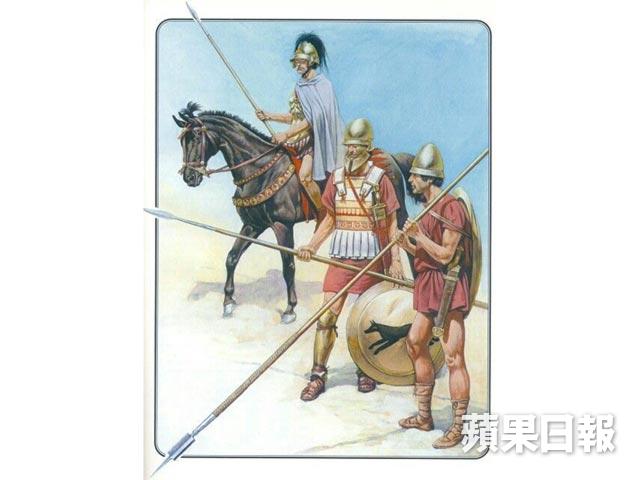

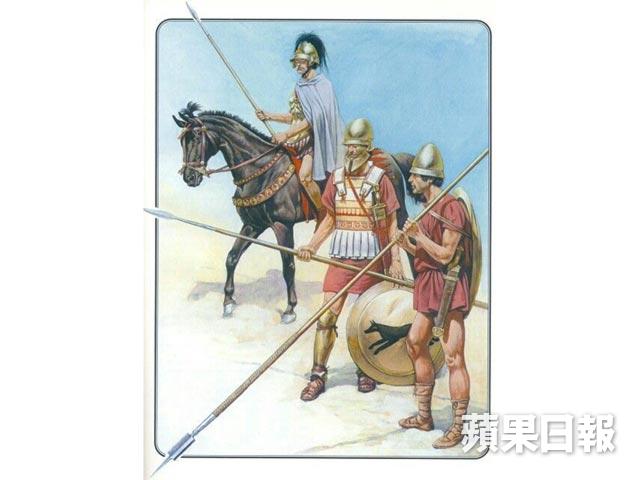

公元前三世紀,馬其頓王腓力二世及其子亞歷山大大帝先後橫掃歐洲的希臘、非洲的埃及及亞洲的波斯帝國,靠的就是以「馬其頓方陣」(Macedonian phalanx)聞名的強悍軍隊。馬其頓方陣是由希臘方陣式演變而來,腓力二世是一個善於用兵的軍事家,他吸納了希臘的長矛方陣,加強長矛的攻擊力及密集性,以壓制敵人,再配以騎兵團衝擊及殲滅。另外,方陣又用上「斜線陣」的排列方式,讓強大的主攻部隊放於陣列的右前方進行攻擊,而較弱的隊伍則墮後於左後方,盡量迴避抵禦。這樣,強攻的前鋒很快便能衝擊敵陣,而己方的墮後弱旅則以「空間換取時間」,拖延接戰的時間,待己方前鋒突破勝出後再夾擊援護後陣。到了亞歷山大大帝接手,又加上不少靈活的變化,使馬其頓方陣更青出於藍,並所向披靡的橫掃歐亞上百年,可惜自亞歷山大大帝死後,後來的承繼者慢慢的僵化,失去調度與變化的智慧,在百多年後,終敗於後上的羅馬人三列陣。而奠定馬其頓覆亡的「彼得那戰役」中,馬其頓實非敗在方陣之上,而是使用方陣的領導出了問題,忘了方陣並不適用於崎嶇不平之地,馬其頓軍貪勝深入山地使陣形散亂,最後被善於小隊個體肉搏戰的羅馬三列軍隊大敗,最終羅馬人反敗為勝,取得以後近千年歐洲的管理權。

勝負看調度 非紙上談兵

這是非常有啟發性的故事,古代的陣式一直不停在演變,甚至到了現代仍舊是軍事戰略的濫觴。陣式內的元素有長有短,有攻擊有防守,兵種的配合是基本的思考節點,再加上空間的配置予以最佳的效果,就好像農地作物的編配間套混合方式。聰明的農夫能掌握各種作物(兵種)的長短處,配合田地特性(地利)及四時氣候的不同(天時),把它們混合配置於田地之中,取得最大好處。譬如中南美洲的古老農耕配套技術「三姊妹」(Three sisters system),由三種不同形態的農作物互相配合,首先是高大深根的玉米突破土壤;再由匍匐的南瓜藤蔓覆蓋田地,防止雜草生長,並保護水土;最後的豆子就可以攀緣玉米稈爭取陽光,而且其根瘤可以為大家供應氮肥,三者互為補足。可是,大家又不能一本通書看到老,這個技術到了香港又不一定合適了。兵法與農藝總有一定的通則,即「principle」,明白了才能把技術運用自如,僵硬抄襲套用「個別的技術」,更多時適得其反,應該要掌握「品種配合」、「因地制宜」、「時間進退」三者,這就是生態農業成效高低差異的決定因素。羅馬人最後贏了,多年後卻又敗給別人,勝負要看調度,農藝高低不是口上說說或者紙上談兵,看成果及調度的哲學好壞,才會明白那個指揮者的農藝去到那個層次。

撰文:坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子,拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情,希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。