紅菜頭是一種不折不扣的西派農作物,以前只有極少農夫會栽種,從前我在新界就未見過有人種植,甚至我的父親也是當我在有機農場工作時帶回家時,才第一次見識到這個根部版本的菾菜。

紅菜頭英文為「Beet」或者「Beetroot」,中文也有繙譯為根菾菜或菾(甜)菜頭的,香港的文字紀錄最早可見於香港大學的生物學家香樂思教授(G. A. C. Herklots)的《香港蔬菜栽培》(1947)一書之中,雖然有傳根菾菜早於明朝已傳入中國,但我相信香港的紅菜頭起源是在殖民時期,由西方人帶來的。

育苗控制水份

另一個令我推斷紅菜頭是由歐洲人帶來的原因就是「菜譜」,你根本找不到任何一種中式的煮法用於紅菜頭,沒有中式煮法伴隨,她在香港的歷史必然甚為有限。其實,紅菜頭的菜式也不豐富,最常見於兩個地方,就是醋漬紅菜頭和羅宋湯,不過,香港人日常喝的羅宋湯大多沒有紅菜頭,跟俄羅斯的Borscht(紅菜湯)其實大有不同,相傳我們「香港version」的紅湯是由戰後南下的上海廚師帶來的,那時的上海人不知是吃不慣用紅菜頭煮的湯,還是根本找不到紅菜頭,所以改用以番茄為主的方法烹調,湯的甜味也是來自白糖,而非紅菜頭。我在二十年前開始學種紅菜頭也是為了做個正宗的Borscht,之後發覺她比其他根菜都還要易種,一方面沒有蟲害,另一方面又可以移植(大多數根菜不可移植)。

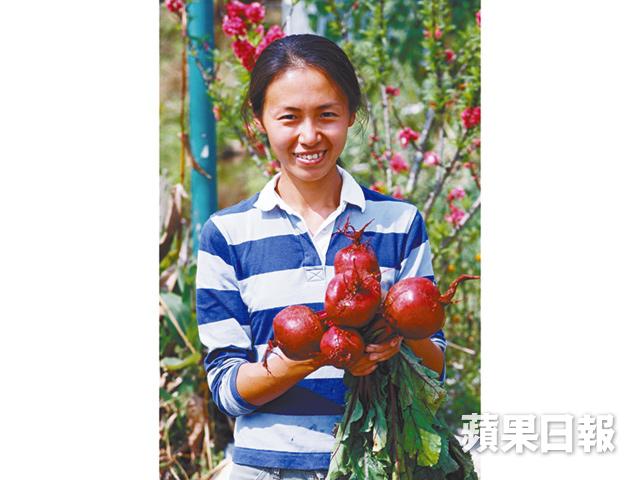

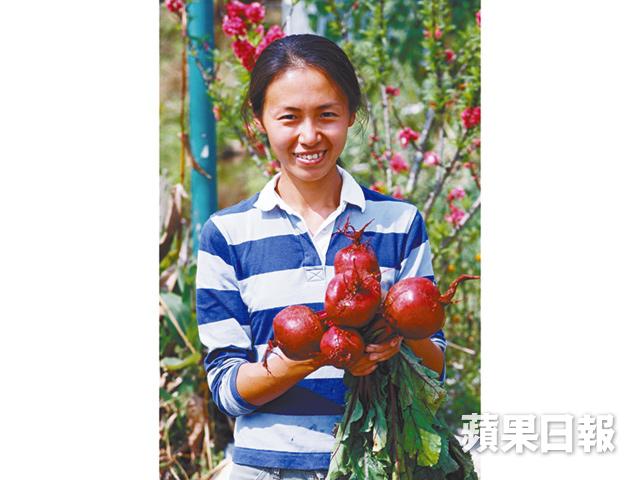

不過,要種到如外國進口的個個渾圓一致便不太易了,開始時種出來的樣子總是參差不一,摸索多年之後學得少許竅門:最好在9月至10月下旬下種育苗,因為溫度一高便長不好,育苗時最好控制一下水份,把苗鍛煉鍛煉,苗可以長老長硬一點,待葉子有四五吋長,甚至長出一點小球時才拿去定植於田間,老硬一些的苗可以使紅菜頭不會瘋長葉子及芽眼,球根便能長得勻稱好看。另外更要注意氣溫與土質,寒冷天氣之下才會長得比較甜美,紅菜頭源於地中海一帶,最怕酸性土壤,也比較耐鹹鹼地,可以放多一點石灰及灑上「幾粒鹽」在土中,模仿地中海的海岸地土質,所以離島的朋友值得考慮一下多種紅菜頭。

紅菜頭味甜,除了常見的菜用紅菜頭,也有兩種較特別的品系,分別是牛馬吃的野生種以及煉糖用的品種,動物吃的飼用紅菜頭稱為Mangel Beet,比人吃的更粗生巨大,秋天播植,到入冬時便能好好為豬牛馬羊之類的大型口蹄提供糖份及營養;而製糖品種是少有可以在溫帶地區能夠用來煉糖的農作物(另一種是楓樹的楓糖),興起的源由是拿破崙跟英國打仗時,英國封鎖了海路,法國失去了西印度群島的蔗糖來源,惟有自行生產代用品,把紅菜頭大種特種以煉糖,讓紅菜頭大放異采。

醋漬水煮皆宜

跟莙薘菜一樣,紅菜頭也有多種顏色,帶着一些土腥味,所以少有直接用於生吃,用醋漬就可有效褪掉土味而又可保留其甜味,另一種方法是水煮,正宗的Borscht主要以紅菜頭作湯底,再加上其他蔬菜與肉類配合,反而未必需要番茄。鮮紅色的紅菜頭內藏大量鐵質,以形補形的補血傳說可是有科學根據的,近日是本地紅菜頭的盛產季節,大家可以試嚐這個簡單又富營養的甜菜湯。

撰文:坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子,拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情,希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。