【野人周記】

從筆架山之巔的民航處雷達站向下走,兩度橫跨行車道之後,便接上平緩的鷹巢山自然教育徑。100公里的毅行者走到這裏,超過了一半,往往已是夜深,平緩而漫長的林路,本來正好讓腿肌鬆一鬆,在暗黑樹林中兜兜轉轉,卻教人昏昏欲睡。路似是沒完沒了,但只要看見兩旁大片竹林,便知道快要到出口了。竹子只有約個半人高,葉子特別狹長,暗黑中遠看,教人分不清是茅草還是竹。

記得有一年,有人問我這是甚麽,「秀英竹。」「你看也沒看,是瞎猜吧。」對方覺得我在敷衍他吧,我其實頗肯定,因為這是香港特有種,僅見於鷹巢山及中文大學校園兩地。

熱愛遠足 讀生物愛植物

「知道為甚麽叫秀英竹嗎?其實跟麥理浩夫人也有關。」我們腳踏的自然教育徑,也是麥理浩徑的一部份。「到了下一個檢查站才告訴你吧。」當時賣了個關子,最後還是忘記了開估。近日重訪鷹巢山,肺炎肆虐,人們都到野外避疫,山路上滿是喧鬧遊人,拐個彎鑽進竹叢中,即時回復一片寧靜。午後陽光穿透竹葉,化作點點金光,灑落滿佈枯葉的林床。這個品種1981年在這裏首次被發現,秀英,就是著名植物學家胡秀英博士,當年為表揚她對香港植物研究的重大貢獻,以她的英文名命名Shiuying Bamboo。1968年,胡秀英博士應中文大學崇基學院之邀,到生物系教授植物學和植物分類學,其間頻頻到野外考察且採集標本,踏遍港境山水,製成標本二萬四千餘套,退休後仍往來中大和哈佛繼續研究工作,由她創建的中大植物標本室,存放着香港最完整的植物標本藏品。

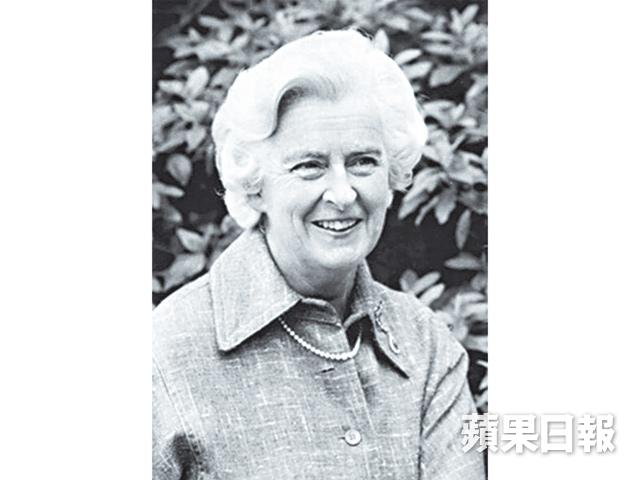

胡博士在她的著作《Food Plants of China》中提到,當年孤身一人從美國來港,教務繁忙之餘,又要兼顧着手研究和搜集香港植物標本,除了校方支援,也多得幾位香港「貴人」和好友的大力幫助,其中一位,便是當時的港督麥理浩爵士的夫人鄧麗娉(Lady Margaret Noël MacLehose,鄧麗娉音譯自原本姓氏Dunlop)。麥理浩夫人本人熱愛郊野和遠足,常隨丈夫遊走香港山野,但一般市民未必知道,她也熱愛植物,對香港植物頗為熟悉。「麥理浩的太太以前修讀生物,她跟胡秀英教授很熟,常會見到她們一起到漁農處的標本室看標本。」一位已榮休、曾服務現稱漁護署三十多年的公務員朋友Y憶述當年所見。 說起來,除了以港督夫人身份居港十一年(1971-1982),早在1959年,麥理浩夫人已以一個普通中學教師的身份居港三年,在聖保祿學校任教,也算是個香港人,與丈夫遊遍香港郊野,亦是從這時開始,也漸漸對香港的植物有深入認識。

疫症蔓延 郊野變垃圾崗

曾任麥理浩私人秘書的民政事務局前常任秘書長李麗娟在訪問中提過:「麥理浩夫人個性並不外向,但為人節儉,善良。」加上本身也是植物愛好者,跟樸素和善的胡博士成為好友,是很自然的事。她很欣賞胡博士的研究,也提供了不少支持,除了安排水警輪接載胡博士到禁區的離島,更親自隨她到偏遠海岸、甚至是軍部禁區的山頂採集標本。

「我很少見到麥理浩行山。」 朋友Y如是說,但可能只是他們不想如出巡般勞師動眾。有臉友早前便貼出1979年在赤門海峽老虎笏附近虎頭沙山上「野生捕獲」麥理浩夫婦行山的舊照,只有一個保鑣跟隨。設立郊野公園和麥理浩徑,是麥理浩港督任內眾多德政之一,身為長期山友的夫人,有否在背後出力推動?「麥理浩夫人常邀請我們一位叫Susan Mort(莫素珊)的女同事和她一起行山。Sue就是設計麥理浩徑的林務主任。」 朋友Y的憶述,或者是個答案?

離開竹林,重踏自然教育徑,幾株吊鐘花,盛開過後,鈴鐺般的粉紅落花滿地。2月16日,麥理浩勳爵夫人鄧麗娉在家鄉蘇格蘭安詳逝世,享年99歲。香港人就算不愛戶外活動,都一定知道麥理浩夫人度假村,皆因2003年的SARS與今次武漢肺炎,均被徵用作隔離營。瘟疫再度蔓延、「忽然行山」人潮讓郊野變成垃圾崗之際,傳來她逝世的消息,不免教人欷歔。

撰文:Daniel-C

好山愛水的城市野人