發夢都無諗過,香港人會折墮到要瘋狂撲口罩、掃廁紙、囤M巾,集體預演第三次世界大戰發生。

連平時秒秒鐘幾十萬上落的生意人、殺敵不眨眼的政客,閒聊的話題都變成如何調兵遣將越洋掃罩,重複昔日他們視盲搶鹽、掃板藍根為笑話的羊群行徑。我有朋友晚晚穿整齊便服進睡,方便第二朝看到網上派籌資訊可以9秒9狗衝排隊;更有搶不到廁紙的朋友,笑言再撲空就索性斷食排毒,那就可以兩星期不上大號,香港人最優良的涵養就是苦中作樂、幽默自救。

疫情令文藝圈近停擺

但,是一個怎樣的政府,可以容讓國際都會陷入「口罩戰爭」,再來「廁紙之亂」?無論再勇武或出世的人,眼見超市空空如也的巍巍貨架,都會panic,然後交叉感染,釀成心理悲劇。

我記得17年前沙士肆虐,但口罩、廁紙從來不缺,也未見無良商人吊高來賣。大家都恐慌但至少能安內,罩不離身才可齊心攘外對抗頑疫;時代、科技進步但如今只讓人看得更清楚社會的嚴重撕裂和了無保障。2003年除了沙士,還有葉劉那反駁其「掃把頭」的豪語,若今時今日父母官甚至林鄭能霸氣講句:「如果我連廁紙都捍衞唔到,又點捍衞香港治安?」廣大市民條氣應該順好多。

疫情下Art Basel、春拍、連有48年歷史的香港藝術節都取消或延後,畫廊、美術館關門,文藝圈手停口停淒淒慘慘戚戚。從未如此溫柔地撕一格廁紙,那刻我想到豪情寫廁紙書法的「蛙王」郭孟浩,會否穿着招牌盔甲搶戰略物資?我又關顧到把廁紙轉化為藝術品的本土藝術家許開嬌,有否變身韓國人「朴槿子」?

「以前我可以買很多品牌,在紙質不同的紙巾上畫畫和作試驗,而家無得選擇,也無得買。」伊人傳來訊息。她自浸會大學視覺藝術系畢業後,工作室就囤積大量廁紙,如今大戶也變赤貧,「廁紙彩繪」工作坊恐怕也要暫停。

廁紙變奢侈驚世駭俗

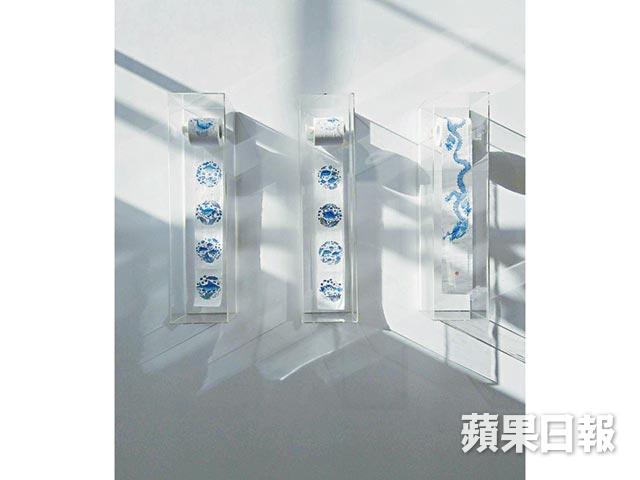

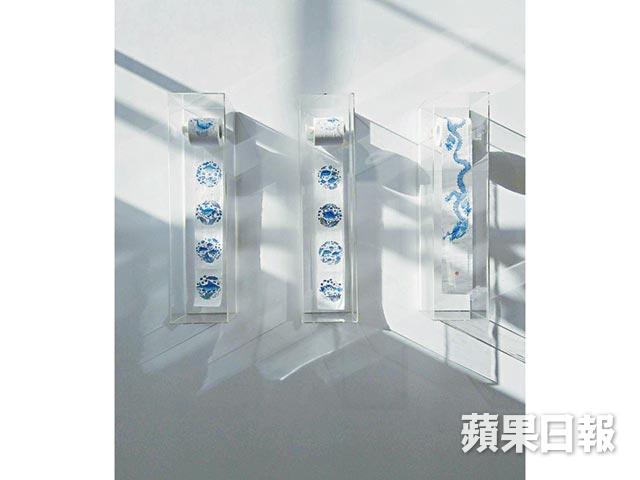

許開嬌的畢業作品是在100多張紙巾上繪畫水墨作品;又試過將JCCAC的廣場變成滿佈廁紙的馬桶,裝置叫「度橋」,「因為度橋的理想地點,非廁所莫屬。它是不少創作人的靈感爆發地,甚至被譽為思考作品的神聖殿堂。」

最諷刺是,許開嬌當年以廁紙作畫的初心,是實驗在世上最便宜、最唾手可得的廁紙上,畫高雅的工筆青花與水墨,探討藝術的意義猶在?顛覆精神猶如杜尚(Marcel Duchamp)把尿兜《噴泉》放進美術館殿堂。如今,廁紙變成奢侈品,再看許開嬌的作品,頓時添上時代的荒誕感,更驚世駭俗了。

許開嬌說過,有位英國收藏家把她作品安放洗手間,收藏家的朋友來訪時真把那藝術廁紙拿來擦屁股,而撕掉的幾格恰恰是她這系列的代表作,眠乾睡濕逐筆繪上眼神凌厲的飛龍,與便便一同沖進大海,此事讓她反思,生活和藝術之間的灰色地帶。她迷戀的青花,也不斷變種成青花奶茶、蝦餃燒賣和蛋撻等港情港味。

「就算一張廁紙、一條底褲,都有佢本身嘅用處。」香港人如今再聽這電影金句,幽默不減,但黑色有餘。世道更讓我們頓悟,廁紙或許比某些人有用。

撰文:鄭天儀

文藝平台「The Culturist 文化者」創辦人、大業藝術書店主人