58萬少數族裔,這香港人口的百分之八,有自己的資訊管道,他們的媒體被稱為「族裔媒體」,報道族群內大小事,以家鄉語言書寫。

印尼女記者Veby Mega Indah中槍右眼視力永久受損後,她工作的Suara一度停刊兩個月,直至印尼語媒體Migran Pos的創辦人Yuli Riswati遭遣返,才終於在12月回歸。

記者傷了,媒體為17萬印傭撐下去。另一邊廂,《The Sun Hong Kong》則為18萬菲傭、百分之2.5的人口而寫,默默耕耘廿五載;僅佔千分之二的尼泊爾人之中,仍有最後一間紙媒,堅持為兩萬多人報道示威,網媒的抗爭直播傳回尼泊爾。

近八個月的抗爭路上,這些族裔媒體人如何定位,如何報道抗爭?

記者:鄭祉愉

攝影:何頴賢 何量鈞

Jagat Ambu Gurung 尼泊爾媒體抗爭直播唯一掌鏡人

12月22日下午5時12分,原本平靜的聲援維吾爾族人權集會,有人拆下國旗,防暴趕至,瞬間變得劍拔弩張。原本關了直播,打算趕往下一場的尼泊爾攝影記者Jagat Ambu Gurung去而復返,重開直播。

混亂中,警員衝前拘捕並毆打集會人士,雜物滿天飛,他大聲以尼泊爾語旁述解釋情況。他中了胡椒噴霧,仍在數米之內,拍到警員拔槍指向人群那一幕,觀看人數由原本集會的22人,瞬間飆升,事後這條片段累積近六千播放次數。留言中,有尼泊爾人罵:「香港沒警察!人民等待被解放,這就是人民!」也有他的朋友問候:「哥,你吃飯了嗎?」

寧不上班 也要輸出真相

他不敢鬆懈,手中了防暴警的胡椒噴霧,簡單清洗,也堅持直播,留守個半小時,事態平息後,他才離開中環,由硝煙處姍姍來遲地趕赴尼泊爾學生聯歡會,開下一輪直播。學生好奇問他,「你當記者多久了?」他說:「17年!」

眾族裔媒體之中,在印尼語媒體Suara任職的Veby受傷後,只有尼泊爾媒體有示威直播,Gurung則是唯一的掌鏡攝記。他今年五十來歲,本身是地盤工人,自二千年初起為族群媒體供相,報道族群新聞。

月刊《Everest Khabar》主編Kisan Rai打趣道:「每一次示威,如果他沒有直播,就會有人致電問:『你在哪?你不直播嗎?』」近八個月以來,他寧可不上班,每逢抗爭必直播,名聲不脛而走。在直播下方的留言中,也屢屢見到「Gurung加油」之語。

香港有兩萬多尼泊爾人,不過,光是他本人的facebook攝影專頁「Focus out」,就有超過四萬like。至於播放他直播的網媒HKNepal.com ,更超過六萬讚好,最多來自尼泊爾,其次便是香港、英國,甚至有馬來西亞,沙地阿拉伯,成為各地尼泊爾人了解香港抗爭的重要渠道。所有直播之中,最受廣傳的要數油麻地人踩人慘案後,二百多人被拘捕的慘況。

Rai續說:「他兒子看香港人日程表,把示威的時間地點告訴他,每次有示威,他就打給老闆說:『我今天不上班了!』」Gurung靦腆地笑,有朋友好奇問:「老闆為何不炒你魷魚?」他慶幸與跟隨多年的工頭熟稔,抗爭熾熱之時,他心掛在報道上,收入大跌,生活困難嗎?「有時啦。」他搔搔頭,幸得妻子支持。

自資器材 無償報道

直播四年,Gurung盤點着直播器材,一部Samsung手機、腳架、電池用橡筋綁在架上,還有Canon相機,所有器材均自費,也無償工作。每次買昂貴器材回家,老婆總要揶揄一下:「我呢?」他也只是笑笑口。

6.12當日,他剛從位於南丫島的地盤下班,下午3時許,甫知道催淚彈落下,回家收拾裝備,便帶着記者證、安全帽、反光衣和相機到了現場,幾乎是最齊裝備的記者。

Gurung只聽得明部份廣東話,在衝突現場直播期間,他常常用不太靈光的英文問身邊記者情況怎麼了,再用尼泊爾語旁述。抗爭期間,總有許多人打給他,問「香港安全嗎」、「哪裏有示威」等等,Gurung看不懂中文,也常常拿着本地傳媒報章,向地盤工友請教。

父親是𨫥喀兵,曾在英軍服役14年,Gurung仍自豪地背得出父親的士兵號碼。隨父親遭調派,他在香港出生,在尼泊爾長大,他曾經受到被政府迫害的滋味,避走他鄉。他還是覺得情況「不太壞」,畢竟他在尼泊爾任記者的朋友曾鋃鐺入獄,報館也遭搜查。

他展示身體的傷痕,橡膠子彈曾擦過他的頭盔,12月大腿中了一發催淚彈,出現深深的紫色瘀傷。印尼女記者遭防暴警射傷至右眼失明,你不怕嗎?他沉默半晌,搖搖頭,說有記協簽發的記者證,堅持上場,只因一份責任感,希望填補族群對資訊的空白。「我喜歡這份與社會有關的工作,不論尼泊爾人、華人也見到這個紀錄,甚至遠至沙地阿拉伯、英國。」除夕夜,又匆匆去過尼泊爾慶祝活動,便趕赴旺角直播衝突,抗爭活動一天未完,他仍在族群活動與示威之間,為尼泊爾人繼續跑新聞。

唯一尼語紙媒 難敵網絡化

記者邀約《Everest Khabar》主編Rai和Gurung做訪問,他們第一時間問:「你對尼泊爾語媒體了解有多少?」記者只知有已倒閉的《Ethnic Voice》,二人便從頭數算自90年代如雨後春筍般冒出的本地媒體:The Sunrise、Nepal Post……足有五六間。

「全部都不在了。」Rai停頓,擺擺手道:「Gone。」

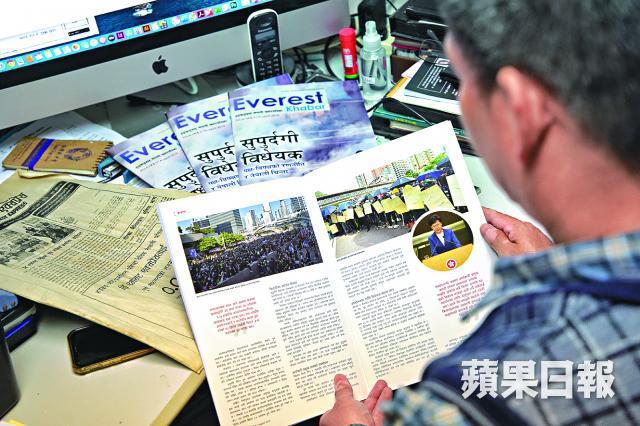

《Everest》是碩果僅存的紙媒,他是死剩種,剩下網媒如HKNepal.com。每期均有本地族群新聞封面故事,如選美、慶典等,亦有博客旅遊、訪問、小說、書摘等等,甚至有相親照片。

翻開8月份《Everest》,以「反逃犯條例:正反雙方及尼泊爾人的憂慮」為題,Gurung拍下的金鐘夏愨道成為封面照。

他們有自己的報道角度,同樣五十來歲的Rai較少去抗爭現場,多撰寫現場觀察,以英文採訪,亦邀來社群中人撰寫長篇評論,有較同情運動的社區領袖,由尼泊爾背景分析逃犯條例的影響,也有「不親中、但親建制」的民建聯成員,由鴉片戰爭起的族群歷史分析,比較港英及現時政府統治,「結論是美國救不了香港,香港人要靠自己」。也有由正職保鑣寫的小說,聲情並茂講述女兒問「為何警察打人?為何有催淚彈?」《Everest》關注運動中的尼泊爾人,facebook也轉載組織對兩名尼泊爾人被捕聲明,Rai先生亦第一時間聯絡家長。

年輕一代偏黃,老一輩偏藍親建制,少支持示威。五十多歲Rai明白需爭取民主,贊成和平示威,但對犯法的行為有保留,他擺擺手無奈道:「我們不明白新一代,常常爭吵。」

隨抗爭越演越烈,社群也起了變化,7.21令許多尼泊爾人憂心忡忡。區選前,一張舊照再度廣傳,2016年立法會補選時,一群民建聯助選團在香港尼泊爾協會拍照,惹來許多人怒火,覺得被代表:「香港人會以為全部尼泊爾人都撐民建聯!」Gurung住的佐敦,就有許多尼泊爾人票投民主派。

堅守20年 意興闌珊考慮引退

20年前,尼泊爾媒體爭鳴,對社群知情權起了重大作用。

當初Rai來港娶妻,由尼泊爾教師變身地盤工人。1999年,他在西鐵地盤工作,與六名同鄉聊天,升起一個念頭:「為甚麼尼泊爾社群沒有自己的資訊來源呢?」

商討半年,七人膽粗粗各湊八萬元,便熱火朝天地辦起報來,開起公司,又買了一台印刷機,從頭學起操作方法。他們甚至在加德滿都請了12個人,負責排版、美術、編輯等工作,再把數碼版本傳過來香港印刷。萬事俱備,惟獨欠人全職營運,Rai便自動請纓。他每天只睡6個小時,忙完編輯、撰稿、印刷,跑遍灣仔、錦屏、油尖旺一帶的尼泊爾社群送報紙。

20年後,Rai在元朗的辦公室,攀着腰拿下櫃頂的紙皮箱,從故紙堆中翻出2000年5月1日的創刊號,仍然自豪。當時印了1,500份,每份16張紙,頭版便是媒體開幕式,還有尼泊爾戰事新聞。

好景不常,三個月後虧蝕15萬。召開股東大會,眾人要撤資關閉,他力排眾議:「我一個人做吧!」

他守下去了,18個月後轉為周刊,遇財政壓力,Rai便接印刷單子幫補。2001年,有三個尼泊爾人因為不滿他對選美比賽的報道,帶着鎚子,砸毀了價值15萬的辦公室設備,他手足無措。翻出舊《南華早報》訪問,13年前的他意志堅定,在印刷機前拍照:「我仍在這裏,我不會言退。」

20年了,媒體由原名「Everest Express」的快報轉成月刊,印刷機早已退役,他也像燃燒過的火把,灰心如灰燼。本來他不願拍照,記者苦苦勸說兩個多星期,見面後,他才眉頭緊皺地把隱藏的憂慮說出口,「我打算在20周年時關了雜誌,我還在想,不太肯定。」他累了,多年來不免有虧蝕,只是苦苦支撐。

在反修例風暴中迎來20周年,把重擔卸下,看似是完美的句號。去留不定,他仍願意留個紀錄:「我真的盡最大努力了。」