新年流流,本應說話討吉利,但近日「新型冠狀病毒」蔓延,更可能成為全球性疫病,如果我們仍然迷信彩頭,不願面對現實,掩耳盜鈴,後果會更為不堪,倒不如大家認真對待,學習一下相關知識,對抗疫病。其實近代農夫對田間病害管理的知識,說來失禮,我夠膽說也是一樣「無知」的。為甚麼呢?就是因為有了方便的「化學農藥」。

一般香港農夫對待農作物的「病害」、「蟲害」,就是見有蟲有霉出現便跑到農藥店詢問老闆用甚麼藥,而店主也只靠極其表面的描述就介紹農藥予農夫所用,聽來好像沒有甚麼,但試想想你家中的小孩病重,你會否只跑到成藥店跟店員店長說兩句便要藥呢?只能說「Ridiculous荒謬」,可是,這情景我自小看得多了,因為就算是我的父母也如是。

綠色革命 解放農村勞動力

那為甚麼又好像行之有效呢?原來自50年代的綠色革命以降,一個較被忽略的改革重點,就是把管理農地的經驗與智慧,由世代相傳的農夫手上拿到市場和學術界規劃手中。古老的一套農藝技術是輩輩相傳,用於小田小地之中的,雖然有千年歷史,但失之產能低、傳播慢、無系統。所以綠色革命新農業設計方針,第一步是「簡化」一切傳統的經驗論,把農業技術推動成為學術,決定權由農夫手上放到學者、政府或商家手上;第二,把所有種植技術和病因蟲害成因都分拆成為一個個「懶人包」,也訂出相應的化學藥劑去輕鬆解決,令「任何人」都可以成為農夫,大量農村勞動力可以發揮啦。

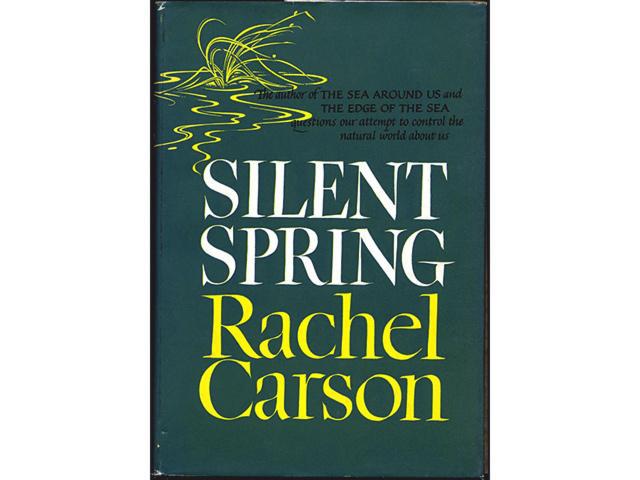

我不是一個陰謀論者,不會說甚麼幕後黑手,覺得在那個戰後物質匱乏又一味崇尚科學的年代,這種思維反而才是正常,事實上也把農業學推上一個新的層次,更可讀也更深入。但是下去到前線農夫那一層,近乎文盲的農村又怎可以掌握高深的農業技術呢?所以製造毒性強烈的農藥便是最簡單直接的解決方法,農田裏的「一滴香」比餐桌上的更早出現,大家都追求一種一擊即殺的強勁殺蟲劑。其實也真的出現過的,那就是戰後由城市防疫轉為農業應用的DDT了。DDT是由瑞士的化學家保羅.赫爾曼.穆勒(Paul Hermann Müller)發現可有效殺滅「節肢動物」(昆蟲就屬於這裏喇),並用於戰後清潔都市防疫,把大部份可傳染疾病的蟲子(如蚊子、蒼蠅、跳蚤)消滅而立下大功,在1948年更得到諾貝爾醫學獎。DDT對人體和溫血動物相對沒有太大的毒性,所以成為那個年代的殺蟲萬靈丹,直到60年代瑞秋.卡森(Rachel Carson)所寫的《寂靜的春天》(Silent Spring)出版。瑞秋.卡森是一個海洋生物學家,在50年代做了大量田野調查,發現雀鳥及魚類身上有高濃度的DDT殘餘,原來DDT不大會直接毒害高等動物,但會經食物鏈累積存於動物身上而影響牠們的存活。

滅卻民間聲音 災難必現

《寂靜的春天》出版時,在美國當然也有一大批既得利益者抹黑瑞秋.卡森,但經她跟一眾堅持科學求真的學者的努力,DDT終於在1972年在美國農業上禁用,更在80年代被大部份國家取締。這本書為何叫《寂靜的春天》呢?就是作者要大家幻想一下一個再沒有鳥鳴,再沒有自然之聲的地方,人類是否仍可以獨自生存下去?每一種生物的聲音都是重要的,就算是多微細的都好,生物多樣性越豐富,環境便會越穩定。其實,一個健全的社會也是如此,把民間聲音滅卻,只是把警惕大眾的燈火弄熄,試問災難又怎會不出現呢?

撰文:坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子,拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情,希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。